“Das erste Weihnachtsfest nach dem Krieg” ist eine Erinnerung an eine schlimme Zeit, die ein Leser der Monatszeitschrift StadtBILD in Görlitz erlebt und nun für die Ausgabe 12/2012 niedergeschrieben hat. Und diese “Weihnachtsgeschichte” möchte ich Euch nicht vorenthalten.

Nein, leider funktioniert mein PC nach wie vor nicht. Ich habe mühsam mit meinem Smartphone geschrieben, verzeiht mir also bitte Schreibfehler.

Das erste Weihnachten nach dem Krieg! Es ist auch nach beinahe sieben Jahrzehnten noch deutlich in meiner Erinnerung gegenwärtig. Ein Weihnachten in völliger Armut und unter dürftigsten Verhältnissen, wie sie heute in Deutschland kaum noch vorstellbar sind.

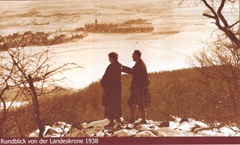

Meine Mutter ohne Mann mit drei Kindern, ausgewiesen aus dem Sudetenland. Wir hatten eine kleine Wohnung in Kleinbiesnitz (immerhin eine eigene Wohnung!) und brauchten nicht in einer fremden Wohnung in einem abgetretenen Zimmer unterkriechen. Da wir unweit der früheren Druckerei im Schatten der ersten Buchen der Landeskrone wohnten, fiel es uns nicht schwer, unter dem dort verstreut herumliegenden Plünderungsgut einiges sicherzustellen, was den Grundstock unserer Möblierung bildete. Aber der einzige Kachelofen in unserer Wohnung mit den natürlich einfach verglasten Fenstern kam nicht an gegen die Kälte, zumal nasse Braunkohle und Holz nicht das richtige Futter für ihn waren.

Und wovon lebten wir in einer Zeit, in der es keinerlei kommunale oder staatliche Untersützung gab. Das wenige Bargeld, das wir auf der Flucht gerettet hatten, war bald verbraucht. Mein siebenjähriger Bruder ging nach langen Monaten wieder zur Schule; für meine siebzehnjährige Schwester und für mich, sechzehnjährig, stand aus finanziellen Gründen ein weiterer Schulbesuch überhaupt nicht zur Debatte. Wir mußten arbeiten, irgendwie Geld verdienen.

Meine Schwester fand eine Stelle bei einer Schneiderin, bei der sie für ein paar Pfennige Arbeiten erledigte, die jedes Mädchen in ihrem Alter beherrschte. Ich konnte nach langer Suche beim Bäckermeister Dorn in der Salomonstraße im September eine Lehre beginnen. Ein wahrer Glücksfall in dieser Zeit, in der Satt-essen-können ein Privileg war. Jedenfalls war ich zuhause „aus dem Futter“, und zu frieren brauchte ich auch nicht, weder in der Backstube noch in der über dem Backofen gelegenen Schlafkammer. Wenn ich sonnabends nach der Arbeit, meistens erst am Abend, nach Hause kam, stand mir zwar eine kalte Nacht bevor, aber mit dem Vierpfundbrot, das mir der Meister jedes Mal mitgab, brachte ich drei Augenpaare zum Leuchten.

Meine Mutter, die in dieser schweren Zeit sehr schnell ein großes Talent im „Organisieren“ und „Tauschen“ entwickelte, hatte dann bald auch eine alte Nähmaschine in der Wohnung stehen und verdiente sich mit dem Nähen und Ändern von Kleidung etwas Geld.

So rückte die Weihnachtszeit heran, eine Zeit, in der die Frauen die ausgestochenen Pfefferkuchenplätzchen und den Teig zur Aufbereitung der Stollen zum Bäcker brachten, denn wer hatte damals schon einen E‑Herd in der heimischen Küche? Nun könnte man denken, dass in einer Zeit, in der es nicht mal das Nötigste zum Leben gab, keine Kuchen gebacken wurden. Weit gefehlt. Ein schlesisches Weihnachtsfest ohne Stollen und Pfefferkuchen war undenkbar, und so hatten die Hausfrauen von dem Wenigen, was es auf Lebensmittelkarten gab, schon Wochen vorher immer etwas gespart. Aus gestoppelten oder manchmal auch stiebitzten Zuckerrüben war in der heimischen Küche Sirup für die Pfefferkuchen gekocht worden. Zu Hause in Biesnitz stand die Pfanne, in der der Rübensaft verdampft und eingedickt wurde, tagelang auf dem Gaskocher.

Wer zu den Glücklichen zählte, kein Flüchtling zu sein und die eigene Wohnung unbeschädigt über den Krieg gerettet hatte, ging aufs Land und tauschte wertvolles Porzellan, überschüssige Wäsche und alles, was sich in Truhen und Schränken fand und nicht unbedingt selbst gebraucht wurde bei den Landwirten gegen Butter, Mehl, Quark, Mohn oder Winteräpfel ein.

In den Tagen vor Weihnachten mussten sich die Frauen im Laden der Bäckerei Dorn einen Termin zum Bringen ihrer Hausbäckerei geben lassen, denn anders war der Ansturm in der Backstube nicht zu bewältigen. Da waren mitunter auch Kuchen dabei, bei denen in einer Springform eine Teigmasse aus undefinierbaren Zutaten zusammengerühr worden war, von der erwartet wurde, dass sie sich mit Hilfe der beigefügten Hefe zu einem ansehlichen Kuchen entwickeln würde. Doch wie lange die Springform auch im Ofen stand, der Teig ging nicht auf, bewegte sich nicht von der Stelle. Ich sehe im Geiste noch das enttäuschte Gesicht einer Frau vor mir, die einen solchen Kuchen abholte und die der Meister Dorn teilnehmend fragte, was sie denn da zusammengemischt habe, und die dann rot wurde und etwas von gemahlenen Bucheckern flüsterte.

Auch meine Mutter hatte gespart und „gehamstert“ und mir die Zutaten für Pfefferkuchen und einen Stollen mitgegeben, so dass ich unter den Augen des Meisters meine Weihnachtsbäckerei erledigen konnte.

So kam Weihnachten heran. Nun hätte der Heilige Abend ja sehr traurig werden können, wenn meine Mutter und wir drei Geschwister allein gewesen wären, uns wehmütig an vergangene Weihnachtsfeste erinnert und des Vaters, von dem wir nicht wußten, wo er war, gedacht hätten. Und so hatten wir schon vor längerer Zeit mit drei Jugendlichen unseres Alters aus der Nachbarschaft — Flüchtlinge oder Vertriebene wie wir — abgemacht, uns zu Heiligabend bei uns zu einer Spielerunde zusammenzusetzen. Wir hatten zwar kein Spielesortiment, wie es heute in jedem Kinderzimmer zu finden ist, aber immerhin einen Satz französische Spielkarten, mit dem wir allerlei anzufangen wußten. Meine Mutter schloss sich unserer Runde an, und wir hatten viel Spaß und viel zu lachen, und so stimmten wir auch aus vollem Herzen „O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit…“ und andere Weihnachtslieder an. Ja, es war eine Gnade, dass ich während der letzten Kriegstage dem Schicksal entgangen war, das viele meiner Jahrgangskameraden hinwegraffte.

Ich kann noch heute das Gefühl von Dankbarkeit und Hoffnung in mir wachrufen, das mich damals in der weihnachtlichen Runde beseelte. Ich empfand es als Gnade, dass wir nicht mehr Krieg hatten, und die Hoffnung, dass nun unser Leben in eine friedvolle Zeit münden würde. Diese Hoffnung hat mich dann auch über die Jahre hinweg in die Zukunft getragen, auch wenn der Weg sehr steinig war.

Vielleicht ist es auch noch einem anderen Umstand zu verdanken, dass ich mich dieses Heiligen Abends noch so gut erinnere. In eines der Mädchen, das mit in unserer Runde saß, habe ich mich nämlich damals verliebt. Aber es zog mit seinen Verwandten schon wenige Tage nach Weihnachten weiter in Richtung Westen, und so blieb mir von dieser kurzen Verliebtheit nur die Erinnerung an einen einzigen Kuss.

Mit freundlicher Genehmigung des StadtBILD-Verlages Görlitz