Die älteste Gaststube in Bremerhaven

Wer nach Bremerhaven kommt, der sollte dort unbedingt einmal in die älteste Gaststätte der Stadt einkehren. Diesen guten Rat befolgten bereits im 19. Jahrhundert die Schausteller, denen das 1839 erbaute Wirtshaus als Herberge und Winterquartier diente.

Aber auch Kutscher, Seeleute und Gesindel kamen in das damalige Vergnügungsviertel, um hier im Gasthaus Alt-Bremerhaven ihr Bier zu trinken und Neuigkeiten auszutauschen. Damals hieß die Straße, in der sich Kneipe an Kneipe reihte, noch Lange Straße. Erst nach dem 2. Weltkrieg wurde die Straße umgetauft und heißt seither Prager Straße.

Heute betreiben Axel Nocke und Joachim Flick die seit 1978 unter Denkmalschutz stehende vollständig sanierte “beste Kneipe der Welt” “mit Herz und Seele” und bieten ihre Getränke und Speisen zu durchaus moderaten Preisen an.

Öffnungszeiten:

Mo. — Do. 18.00 Uhr — 02.00 Uhr

Fr. — Sa. 18.00 Uhr — open End

Die 19. Altstadtmillion erfreut Görlitzer Bürger

“Es ist ein unglaublich großes Glück, dass die Stadt Görlitz wieder in den Genuss dieser großzügigen Spende gekommen ist. Ich bin tief berührt und außerordentlich dankbar für diese besondere Gabe der unbekannten Spenderin/ des unbekannten Spenders. Herzlichen Dank dafür! Es erfüllt mich mit großer Freude, dass mit 511.500 Euro erneut viele Projekte unterstützt werden können”, freut sich sichtlich bewegt Görlitz’s Oberbürgermeister Siegfried Deinege über die Nachricht, dass die 19. “Altstadt-Million“ auf dem Konto der Stadt eingegangen ist.

Seit 1995 überweist ein unbekannter Spender auf das Konto der Stadt Görlitz jedes Jahr eine Million Mark/511.500 Euro. Einzige Bedingung für den jährlichen Geldsegen ist es, dass die Identität des Wohltäters nicht aufgedeckt wird.

Die Spenden werden von der Altstadtstiftung verwaltet, und ein Kuratorium entscheidet über die Vergabe des Geldes an Bauherren und Institutionen. Seit 2004 konnten so viele Objekte durch eine kleine Bronzetafel mit der Aufschrift “Altstadtstiftung“ versehen werden.

Im Vorjahr wurden beispielsweise Maßnahmen an der Frauenkirche, im Gymnasium Anne-Augustum, an der Nikolaikirche, in der ehemaligen Synagoge, in zahlreichen Bürgerhäusern der historischen Altstadt, der Nikolaivorstand und im Gründerzeitviertel sowie an der Kirche Ludwigsdorf, auf dem Nikolaifriedhof und dem Städtischen Friedhof unterstützt.

Und plötzlich ist der Winter da

Manchmal ist es so, man denkt im Januar schon an den Frühling. Dabei fängt der Winter im Januar ja erst so richtig an. Gestern Morgen staunte ich dann natürlich doch wieder über die winterliche “Überraschung”. Aber der Schnee hat ja auch was Gutes. Er versteckt alles unter einer weißen Decke. So sieht man viele Dinge nicht, die aber doch da sind.

Und damit meine ich nicht nur den Schmutz auf der Straße. Nein, auch die vielen Obdachlosen und Straßenbettler aus dem Sommer sind nicht mehr da. Keiner fragt sich, wo sie wohl hin sein mögen. Ab in den Süden? Glaube ich nicht. Irgendwo frieren sie in ihrem Schlafsack. Hungrig und durstig. Bestimmt oftmals auch einsam. Also Leute, wenn Ihr in diesen Tagen einem Bettler begegnet, macht Euren Geldbeutel auf und holt einen Euro raus. Ein Euro macht Euch nicht ärmer, den gebt Ihr ohnehin für Dinge aus, die niemand wirklich braucht. Aber der Obdachlose kann sich mit einer Suppe aufwärmen.

Ich mag gar nicht darüber nachdenken, wie viel Steuergelder die letzte Landtagswahl wieder gekostet hat! Für unnütze Werbespots, die keinen Wähler mehr beeinflussen. Da sage ich: Gebt das Geld den Armen und Kranken, den Kindern und den Schulen.

In Goerlitz ging kein Besucher verloren

In Goerlitz ging kein Besucher verloren.

Regelmäßig lese ich die Sächsische Zeitung mit den Görlitzer Nachrichten und finde besonders in den Wochenendausgaben die Rubrik “Heimatgeschichten” interessant. An diesem Wochenende erschien ein Bericht über das Hausbuch in der DDR:

Die gesetzliche Meldeordnung der DDR schrieb vor, dass in jedem Wohnhaus von einem Hausbuchbeauftragten ein sogenanntes “Hausbuch” geführt werden muss. Hierin waren die Namen, Geburtsdaten und Berufe der jeweiligen Mieter und Untermieter eines Hauses sowie die Lage der jeweiligen Wohnung aufgelistet (z. B. 1. Stock rechts). Besucher, die länger als drei Tage blieben, mussten sich beim Hausbuchbeauftragten melden und in das Buch eintragen. Anfangs enthielt das Buch 16 Seiten, zuletzt waren es 64 Seiten.

Besucher aus dem Ausland mussten binnen 24 Stunden mit dem Datum des Grenzübertritts eingetragen werden. Die Volkspolizei kontrollierte das Hausbuch regelmäßig.

Aber die Görlitzer kontrollierten ihre Besucher nicht erst seit DDR-Zeiten. Die Liegnitzer Regierungsbehörden verfügten schon am 10. Januar 1818, dass die Görlitzer Bürger “Fremde zu melden und zu beobachten” haben. So war auch schon damals jeder Einwohner verpflichtet, Besucher, die über Nacht blieben, schriftlich der Polizei zu melden. Wer dieser Vorschrift nicht nachkam, musste einen Taler Strafe zahlen; Gastwirte und Herbergsbetreiber das Doppelte.

Quellen:

Sächsische Zeitung vom 20. Januar 2013

wikipedia.org

Wo soll man nun seinen traditionell gefilterten Kaffee trinken

Das ist bitter! Es ist knapp acht Monate her, dass der DeichSPIEGEL über die Neueröffnung des “Café National” berichten konnte. Und nun ist schon wieder alles vorbei. Am morgigen Sonntag werden die Caféhausgäste ein letztes Mal verabschiedet.

“Aus für die gepflegte Kaffeehauskultur” schreibt die Nordsee-Zeitung in ihrer heutigen Wochenendausgabe. Aber was macht eine Kaffeehauskultur eigentlich aus? Was ist es, das ein Kaffeehausbesuch so besonders macht?

Nun, ich denke, es sind die vielen kleinen Details, die stimmen müssen. Das Rascheln der Zeitungen, die für die Gäste bereitgehalten werden. Eine Zeitung oder eine Zeitschrift lädt den Gast zum Verweilen ein. Er weiß, er ist willkommen, er darf bleiben so lange er will und die Zeitungen studieren. Dazu gehört natürlich eine freundliche Bedienung. Aufmerksamkeit und Beflissenheit mögen Relikte vergangener Zeiten sein. Ein Kaffeehaus, wie ich es mir vorstelle, unterstreicht es mein Wohlbefinden. Und dann der köstliche Duft, der einem Kännchen mit frischem Kaffee entströmt. Das sind die Ingredienzien eines guten Kaffeehauses.

In einem Wiener Kaffeehaus war es durchaus üblich, dass ein Gast, der nur einen Kaffee bestellt hat, stundenlang an seinem Tisch sitzen bleiben durfte. Nicht wenige arbeiteten in “ihrem” Kaffeehaus als Schriftsteller, hier entstand die Kaffeehausliteratur. In vielen klassischen Wiener Kaffeehäusern wird an bestimmten Tagen der Woche abends Klaviermusik gespielt.

Die Kaffeehauskultur gibt es heute so gut wie nirgends mehr. Welcher Betrieb kann schon davon leben, dass die Gäste nur eine Tasse Kaffee verzehren! Heute ist alles auf Schnelligkeit ausgerichtet: coffee to go, Pizza to go, alles to go. Keiner bleibt, niemand gönnt sich mal eine halbe Stunde der Entspannung. Nur wer hektisch durch die Straßen eilt, den Kaffee in der einen Hand und das Handy in der anderen, nur der scheint wichtig zu sein und Erfolg zu haben.

Ach wie schade. Zur Eröffnung im letzten Jahr gab es neue Maschinen, neues Geschirr und eine neue Speisekarte, auf der zwischen 15 und 20 Kuchen- und Tortensorten offeriert wurden. Und nun gibt es das 140-jährige “Café National” ab Montag nicht mehr. Und es gibt keinen Ersatz in Bremerhaven. Wo soll man nun seinen traditionell gefilterten Kaffee trinken. Überall gibt es nur die Automaten, die auf Knopfdruck zischend Espresso, latte macchiato, Cappuccino oder Milchkaffe auf die Reise in die Tasse schicken.

Ein Kaffeehaus zu führen, welch ein Traum! Wer vielleicht mit dem Gedanken spielt, dass “Café National” zum Erfolg zu führen, dem empfehle ich den Blogbeitrag von Johannes Kleske “Wo bleibt die Kaffeehauskultur” zum Studium.

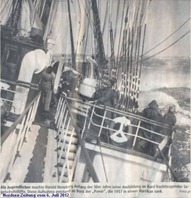

Alte Fotos zeugen vom anstrengenden Leben auf Segel- und Bergungsschiffen

Alte Fotos erzählen viel aus längst vergangenen Tagen und  gewähren uns oftmals Einblicke in eine Welt, die uns fremd und unbekannt ist. Wer weiß heute noch, wie es Anfang der 50er Jahre war, als Schiffsjunge oder Matrose auf einem Segler, Schlepper oder Bergungsschiff zu fahren?

gewähren uns oftmals Einblicke in eine Welt, die uns fremd und unbekannt ist. Wer weiß heute noch, wie es Anfang der 50er Jahre war, als Schiffsjunge oder Matrose auf einem Segler, Schlepper oder Bergungsschiff zu fahren?

Egal, ob auf der “Passat” oder “Pamir” oder auf sonst ein Schiff – die Ausbildung zum Matrosen war eine entbehrungsreiche Zeit mit harter Arbeit. Aber auch auf hoher See gab es immer wieder auch ruhige Momente. So war es stets ein willkommener Spaß, wenn die “Frischlinge” an Bord einer Äquatortaufe unterzogen wurden. Die als Meeresgottheiten verkleideten Kollegen wirkten drollig – aber für die Täuflinge gab es keinen Pardon. Sie mussten bei der erstmaligen Überquerung des Äquators nicht selten eine schmerzhafte Prozedur über sich ergehen lassen. Der Täufling wird von Neptun „gereinigt” und bekommt eine Urkunde verliehen. Während der Reinigung wird der Täufling mit Fischöl und anderen stinkenden Zutaten eingeseift. Dazu wird reichlich Alkohol verabreicht.

die “Frischlinge” an Bord einer Äquatortaufe unterzogen wurden. Die als Meeresgottheiten verkleideten Kollegen wirkten drollig – aber für die Täuflinge gab es keinen Pardon. Sie mussten bei der erstmaligen Überquerung des Äquators nicht selten eine schmerzhafte Prozedur über sich ergehen lassen. Der Täufling wird von Neptun „gereinigt” und bekommt eine Urkunde verliehen. Während der Reinigung wird der Täufling mit Fischöl und anderen stinkenden Zutaten eingeseift. Dazu wird reichlich Alkohol verabreicht.

Andere Seeleute verrichteten ihre Arbeit in Gewässer, die nicht so fern der Heimat waren. Vielleicht auf dem damaligen Bugsier- Hochseeschlepper “Wotan” vor der Insel Borkum. Oder auf dem Hochseeschlepper “Seefalke” in La Coruna in Nordwest-Spanien.

Hochseeschlepper “Wotan” vor der Insel Borkum. Oder auf dem Hochseeschlepper “Seefalke” in La Coruna in Nordwest-Spanien.

Oder die schwere Arbeit auf dem Schwimmkran “Enak”, wenn ein gesunkenes Schiff gehoben werden musste. Da wurde dann bis zur vollkommenen Erschöpfung rund um die Uhr gearbeitet.

Viele der geborgenen Havaristen wurden verschrottet. Hingegen gerettet wurde der Leuchtturm Roter Sand: Der Schwimmkran “Enak” verpasste dem vom Verfall bedrohten Seezeichen 1987 einen schützenden Stahlmantel, der das Fundament bis heute zusammenhält.

Quelle:

Nordsee-Zeitung vom 6. Juli 2012

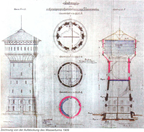

Der Wasserturm an der Langener Landstraße in Bremerhaven

In meiner Reihe “Wassertürme“ möchte ich Euch heute den Wasserturm von Lehe-Nord vorstellen. An dieser Stelle bedanke ich mich für die freundliche Unterstützung von Herrn Dr. Jens U. Schmidt. Solltet Ihr Lust auf mehr Informationen zu den Wassertürmen bekommen haben, schaut Euch doch mal die Homepage Archiv deutscher Wassertürme an. Dort gibt es auch das wirklich sehr informative Buch Wassertürme in Bremen und Hamburg zu bestellen.

Wassertürme entstanden in Deutschland vermehrt seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der steigende Bedarf nach einer konstanten, sauberen Trinkwasserversorgung in den rasch wachsenden Städten führte zu einer Umstellung der Versorgung von Hausbrunnen auf Rohrleitungen. Damit der Wasserdruck auch in den obersten Wohnungen ausreichend war, musste das Wasser höher als die zu versorgenden Etage gespeichert werden. Hierzu wurden Hochbehälter auf kleinen Bergen oder Türmen angelegt, die von einer leistungsstarken Pumpe gespeist wurden. Die Speicherung großer Mengen Wasser erwies sich als eine ingenieurtechnische Herausforderung. Die Fassungsvermögen der ersten Türme waren dementsprechend noch sehr gering. Später wurden wirtschaftlichere Behälterformen entwickelt. Die Wasserwerke trugen in Verbindung mit Abwasserleitungen wesentlich dazu bei, Epidemien in den dicht besiedelten Wohngebieten vorzubeugen und die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

Wassertürme entstanden in Deutschland vermehrt seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der steigende Bedarf nach einer konstanten, sauberen Trinkwasserversorgung in den rasch wachsenden Städten führte zu einer Umstellung der Versorgung von Hausbrunnen auf Rohrleitungen. Damit der Wasserdruck auch in den obersten Wohnungen ausreichend war, musste das Wasser höher als die zu versorgenden Etage gespeichert werden. Hierzu wurden Hochbehälter auf kleinen Bergen oder Türmen angelegt, die von einer leistungsstarken Pumpe gespeist wurden. Die Speicherung großer Mengen Wasser erwies sich als eine ingenieurtechnische Herausforderung. Die Fassungsvermögen der ersten Türme waren dementsprechend noch sehr gering. Später wurden wirtschaftlichere Behälterformen entwickelt. Die Wasserwerke trugen in Verbindung mit Abwasserleitungen wesentlich dazu bei, Epidemien in den dicht besiedelten Wohngebieten vorzubeugen und die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

Vier Wassertürme prägen das Stadtbild Bremerhavens noch heute. Der älteste ist der Schwoonsche Wasserturm an der Hafenstraße, gebaut 1852; der zweitjüngste ist der 1891 in Betrieb genommene Wasserturm am Geestemünder Neumarkt und das jüngste Bauwerk dieser Art ist der 1927 errichtete Wohnwasserturm in Wulsdorf. Er unterscheidet sich durch seine viereckige Form und andersartige Technik von den runden Wassertürmen.

Einen ganz besonderen Lebenslauf hat der 1886 an der Langener Landstraße erbaute Wasserturm vorzuweisen. Der 38 Meter hohe Backsteinbau überragt den Schwoonschen Wasserturm um einiges. Das besondere Merkmal des Leher Wasserturms ist der kräftig ausragende Turmkopf mit flachem Kegeldach. In ihm befindet sich der eiserne Hochbehälter mit eingewölbtem Kugelboden nach der Intze-Bauweise – erkennbar am nach unten gewölbten Mittelteil des Behälters — mit einem Fassungsvermögen von 500 Kubikmeter Wasser. Der Wasserturm setzt sich aus den drei Teilen Sockel, Ständer und Behälter zusammen.

Langener Landstraße erbaute Wasserturm vorzuweisen. Der 38 Meter hohe Backsteinbau überragt den Schwoonschen Wasserturm um einiges. Das besondere Merkmal des Leher Wasserturms ist der kräftig ausragende Turmkopf mit flachem Kegeldach. In ihm befindet sich der eiserne Hochbehälter mit eingewölbtem Kugelboden nach der Intze-Bauweise – erkennbar am nach unten gewölbten Mittelteil des Behälters — mit einem Fassungsvermögen von 500 Kubikmeter Wasser. Der Wasserturm setzt sich aus den drei Teilen Sockel, Ständer und Behälter zusammen.

In den 120 Jahren seiner Existenz hat der markante Turm viel erlebt: die rasante Entwicklung von der Pferdekutsche bis hin zum Automobil, zwei Kriege und natürlich auch die Gründung der Stadt Bremerhaven. Die beiden Sockelgeschosse dienten als Wohnung, zuletzt als Notwohnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Danach verzichteten die Stadtwerke auf die Vermietung wegen der begrenzten Räumlichkeiten und der unzureichenden sanitären Anlagen.

Das Wappenschild über dem Eingang trägt die Inschrift “Wasserwerk der Stadt Bremerhaven 1885”. Der Ständerteil bestand ursprünglich aus zwei durch ein Gesims unterteilte Geschosse. An den Innenwänden zieht sich eine Treppe empor.

1908 schlossen sich die Wasserwerke von Bremerhaven und Geestemünde zusammen und verbanden ihre Netze. Da der  Bremerhavener Wasserturm niedriger lag als der Geestemünder, musste der Behälter um 7,04 m erhöht werden.

Bremerhavener Wasserturm niedriger lag als der Geestemünder, musste der Behälter um 7,04 m erhöht werden.

Der Turm tat seinen Dienst bis 1996, dann wurde er außer Betrieb genommen. Neue technische Errungenschaften übernahmen nun die Wasserversorgung.

Wegen der hohen Instandhaltungskosten sollte der Turm abgerissen werden, heute steht er auf der “Liste der erhaltenswerte Gebäude Bremerhaven”. 2005 kaufte ein Liebhaber den Turm, und schon im Frühjahr 2006 begann er mit den ersten Sanierungsmaßnahmen.

Quellen zum Text und Fotos:

Archiv deutscher Wassertürme: www.wassertürme.com