Königliche Baugewerkschule und Königliche Maschinenbauschule in Görlitz — Teil 1

Die Monatszeitschrift StadtBILD hat in ihrer Ausgabe vom Januar 2013 einen Aufsatz von Wolfgang Stiller veröffentlicht, in dem Historisches über die ehemalige Baugewerkschule Görlitz behandelt wird. Die Baugewerkschule befand sich jenseits der Neiße am Friedrichsplatz (Partyzantów 4, 59–900 Zgorzelec) in der früheren Görlitzer Oststadt. Aus der Oststadt ist nach dem 2. Weltkrieg das heutige polnische Zgorzelec hervorgegangen.

Das zu Ende gehende 19. Jahrhundert war geprägt von einem enormen Aufschwung der Industrie, des Handels, Gewerbes und der Wissenschaft. Dies erforderte eine Vielzahl von gut ausgebildeten Fachkräften. Das Bedürfnis der aufstrebenden jungen Techniker nach gründlicher und schneller theoretischer Ausbildung machte die Errichtung von Fachschulen gerade für diesen Stand dringend notwendig. So entstanden unter dem fördernden Einfluss des Innungsverbandes deutscher Baugewerkmeister, vor allem unter der zielbewussten Führung des Preußischen Staates, bis zum Jahre 1914 67 Bauschulen, die zum Teil von den Städten, aber zum größten Teil von den Staaten gegründet und eingerichtet worden sind. Im Königreich Preußen gab es 24 staatliche Baugewerkschulen. Die Aufgabe dieser Schulen bestand darin, den Schülern nach einer vorangegangenen praktischen Betätigung im Bauhandwerk die theoretischen und fachlichen Vorkenntnisse zu vermitteln, die sie später in ihrem Beruf benötigten, um als selbständiger Baugewerbetreibender, als selbständiger Bauleiter, als technische Hilfskräfte im Büro und auf dem Bauplatz oder als mittlere Beamte im Staats- oder Kommunaldienst tätig zu werden. Die staatliche Königliche Baugewerkschule zu Görlitz wurde am 23. Oktober 1894 gegründet. Sie war eine der Staatsanstalten, die zur Verwaltung des preußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe in Berlin gehörten und dem preußischen Regierungspräsidenten in Liegnitz unterstellt wurden. Der Unterricht fand zunächst in der Gemeindeschule Reichenberger Straße (heute: Pilsudskiego) statt.

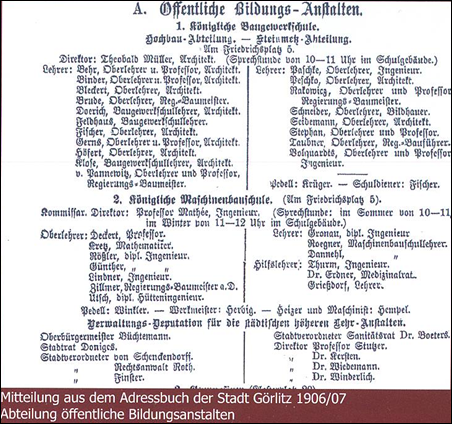

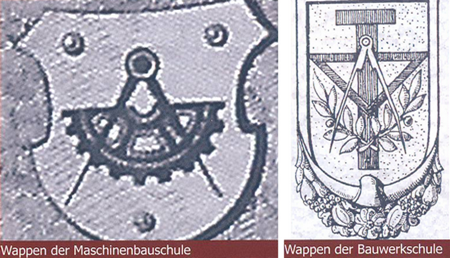

Die Stadt Görlitz erklärte sich bereit, ein neues Schulgebäude am Friedrichplatz (heute: Partyzantów) zu errichten. Selbiges konnte am 1.4.1898 eingeweiht werden. Es ist an dieser Stelle besonders hervorzuheben, dass es in diesem Hause zwei Fachschulen gab: 1. die staatliche Königliche Baugewerkschule und 2. die staatliche Königliche Maschinenbauschule 3. auf Bestreben des preußischen Bergamtes Görlitz gab es in dieser Einrichtung von 1900/1901 bis 1904 eine Bergvorschule. Die Anforderungen an Fachleute in den Braunkohlenbetrieben insbesondere der Grube Stadt Görlitz, des Bergwerkes “Glückauf Aktiengesellschaft” Lichtenau und der Grube Friedrich Anna Görlitz Moys bewogen den damaligen Bergrat Laske des Bergamtes Görlitz mit Zustimmung der Bergakademie Freiberg, eine Bergvorschule zu errichten. Die Stadt Görlitz stellte dazu kostenfrei einen Klassenraum in der Baugewerk- und Maschinenbauschule am Friedrichsplatz zur Verfügung. Die Schule wurde von einem Vorstand geleitet, dessen Geschäftsführung der Geschäftsführer der Aktiengesellschaft der Grube “Glückauf” Lichtenau inne hatte. Der ehemalige Oberbürgermeister Hugo Sattig (OB von 1857 bis 1866) war Aufsichtsratsvorsitzender der Aktiengesellschaft “Glückauf”. An dieser Einrichtung wurde bis zum Steiger ausgebildet. Warum diese Bergvorschule 1904 geschlossen wurde, ist aus den Akten des Archivs der Bergakademie Freiberg nicht ersichtlich. Eigentümlicherweise befinden sich in den Adressbüchern dieser Zeit keine Verweise, weder bei staatlichen noch bei privaten Bildungseinrichtungen. Nun zurück zur Baugewerkschule. Als beratendes Organ für diese Einrichtung wurde ein Kuratorium ins Leben gerufen. Mitglieder des Kuratoriums waren: 1. Der Oberbürgermeister als Vorsitzender 2. Der Direktor der Einrichtung als Stellvertreter 3. weitere 3 Mitglieder wurden ernannt durch den preußischen Minister für Handel und Gewerbe 4. außerdem 2 Mitglieder des Magistrates der Stadt 5. und 2 Mitglieder, die von der Stadtverordnetenversammlung gewählt wurden. Die Lehrpläne waren für alle preußischen Baugewerkschulen einheitlich. Damit ergaben sich keine Probleme bei einem Anstaltswechsel innerhalb des Königreiches Preußen. Es ist anzunehmen, dass dies auch für die staatliche Maschinenbauschule zutraf.

Die vorstehenden Bilder zeigen die neu errichtete staatliche Baugewerk- und Maschinenbauschule am Friedrichsplatz, eröffnet im April 1898. Mit Fertigstellung dieses Objektes wurde auch in diese Einrichtung die kgl. staatliche Maschinenbauschule integriert. Damit gab es zwei verschiedene Gründungsdaten: 1. Gründung der staatlichen Baugewerkschule (SBS) 23.10.1884 2. Gründung der staatlichen Maschinenbauschule (SMS) 3.10.1888.

Die vorstehenden Bilder zeigen die neu errichtete staatliche Baugewerk- und Maschinenbauschule am Friedrichsplatz, eröffnet im April 1898. Mit Fertigstellung dieses Objektes wurde auch in diese Einrichtung die kgl. staatliche Maschinenbauschule integriert. Damit gab es zwei verschiedene Gründungsdaten: 1. Gründung der staatlichen Baugewerkschule (SBS) 23.10.1884 2. Gründung der staatlichen Maschinenbauschule (SMS) 3.10.1888. Die Schülerzahl wuchs von Jahr zu Jahr und damit auch die Zahl der Klassen und der Lehrer. Alsdann wurde als Direktor Herr Prof. Gerns und dann für 4 Jahre Direktor Kunz berufen. Im Jahre 1902 wurde Direktor Gewerbeschulrat Theobald Müller aus Magdeburg. Selbiger führte eine Ausbildung für Steinmetze und eine Ausbildung in Tiefbau aus. Der Ausbildungszweig Steinmetze wurde wegen mangelnden Besuchs 1908 eingestellt. Der Tiefbauunterricht lehrte Grundlagen des Eisenbahn‑, Brücken- und Wasserbaus sowie des Städtischen Tiefbaus und des Erd- und Straßenbaus. Hierbei wurde in den beiden unteren Klassen ein gemeinsamer Unterbau geschaffen (Grundstudium) und in den beiden oberen Klassen nach Hoch- und Tiefbau getrennt unterrichtet.

Die Schülerzahl wuchs von Jahr zu Jahr und damit auch die Zahl der Klassen und der Lehrer. Alsdann wurde als Direktor Herr Prof. Gerns und dann für 4 Jahre Direktor Kunz berufen. Im Jahre 1902 wurde Direktor Gewerbeschulrat Theobald Müller aus Magdeburg. Selbiger führte eine Ausbildung für Steinmetze und eine Ausbildung in Tiefbau aus. Der Ausbildungszweig Steinmetze wurde wegen mangelnden Besuchs 1908 eingestellt. Der Tiefbauunterricht lehrte Grundlagen des Eisenbahn‑, Brücken- und Wasserbaus sowie des Städtischen Tiefbaus und des Erd- und Straßenbaus. Hierbei wurde in den beiden unteren Klassen ein gemeinsamer Unterbau geschaffen (Grundstudium) und in den beiden oberen Klassen nach Hoch- und Tiefbau getrennt unterrichtet.

Wegen den gestiegenen Anforderungen aus der Praxis genügte die viersemestrige Ausbildung nicht mehr, darum wurde 1908 in allen preußischen Baugewerkschulen zu einer fünfsemestrigen Ausbildung übergegangen. Man löste sich auch von der althergebrachten abstrakten wissenschaftlichen Behandlung der einzelnen Unterrichtszweige, wie sie an den Hochschulen üblich war, um einer mehr praktischen, dem Auffassungsvermögen der Schüler entsprechenden Unterrichtsweise Raum zu geben. Diese Form wirkte sich auch im Nachhinein vorbildlich auf die technischen Hochschulen aus. Ein erheblicher Einschnitt in der Entwicklung der Schule ergab sich mit Ausbruch des 1. Weltkrieges am 2. August 1914. Die meisten Lehrer und Schüler wurden einberufen. Ein Unterricht fand zunächst nicht mehr statt. Das Schulgebäude selbst wurde vom Militär für Einquartierungszwecke in Anspruch genommen. Erst in den späteren Halbjahren wurde in einigen Räumen notdürftig der Unterricht wieder aufgenommen. Den Schülern der 1. Klassen der Hoch- und Tiefbauabteilung wurde jedoch das Reifezeugnis ohne Prüfung erteilt und den übrigen Schülern das Versetzungszeugnis. 12 Lehrer wurden im Krieg eingezogen, davon 3 schwer verwundet. 61 Schüler sind im Krieg gefallen. Aus diesem Anlass wurden im Eingang der Schule am 17.3.1922 zwei Gedenktafeln angebracht. Nach dem Krieg gab es im Unterrichtsgeschehen wiederum einige Neuerungen. 1919 wurde ein staatsbürgerlicher Unterricht mit zwei Wochenstunden eingeführt. In diesem Unterrichtsfach sollten die Schüler auf ihre Pflichten als Staatsbürger vorbereitet und zu “echter deutscher Gesinnung und zum Bewusstsein der Volksgemeinschaft” erzogen werden. Mündliche Prüfungen kamen in Fortfall. Grundlagen der Prüfung waren die Klassenleistung sowie schriftliche und zeichnerische Prüfungsarbeiten. Einführung des Pflichtfaches Leibesübungen. Am 3. Juli 1920 wurde das Fach Sport und Jugendpflege eingeführt. Ihr Inhalt waren: Turnen, Turnspiele, Wandern mit wöchentlich zwei Stunden. Am 1. April 1921 wurde der verdienstvolle Direktor Gewerberat Müller in den Ruhestand versetzt, der diese Einrichtung über 18 Jahre leitete. Ihm folgte der vom Minister für Handel und Gewerbe berufene Oberstudiendirektor Prof. Knöll. Den neuen Anforderungen der Baupraxis gerecht zu werden, wurden Normen und Typen im Bauwesen eingeführt, Grundsätze des Städtebaus und Siedlungswesens, der sparsamen Bauweise, der Wärmewirtschaft am Bau (man legte also schon 1921 entsprechend der wissenschaftlichen Erkenntnisse großen Wert auf energetische Bauweisen) sowie der neuen Konstruktionsmethoden in Eisenbeton und Holz in den Unterricht aufgenommen. Es gab auch ethnische Vorträge und eine Schülerbibliothek mit über 500 Bänden. Besonders beachtenswert waren die Sammlungen in dieser Schule. Dazu gehörten unter anderem: 1. der neu eingerichtete Baustoffprüfungsraum mit den wichtigsten neuzeitlichen Prüfungsapparaten 2. die Sammlung für neuzeitliche Baustoffe und Bauweisen 3. die Sammlung von Aufnahmen alter Bauweisen 4. die Sammlung für Wärmewirtschaft und Hausinstallation 5. die Sammlung von Zeichnungen und Heften aller Klassen, verbunden mit einer Dauerausstellung, die jederzeit einen Überblick über die Leistungen der Schule gibt. Um den Unterricht in der Baugewerk- als auch in der Maschinenbauschule so praxisnah wie möglich zu gestalten, gab es eine Vielzahl vorbildlich ausgestatteter Labore und Werkstätten. Auch dafür gab es u.a. vom Waggonbau und dem Eisenhandel Ephraim Spenden. Für die Ausstattung der Baugewerkschule gab der preußische Staat erhebliche Mittel aus, und die Stadt Görlitz selbst beteiligte sich an der Unterhaltung der Schule mit jährlich 12.000 RM. Ebenso trugen viele Firmen und Fachverbände mit Spenden für die Schule bei. Dies betraf insbesondere Modelle, Musterstücke, Material für den Modellierunterricht und anderes.

Wegen den gestiegenen Anforderungen aus der Praxis genügte die viersemestrige Ausbildung nicht mehr, darum wurde 1908 in allen preußischen Baugewerkschulen zu einer fünfsemestrigen Ausbildung übergegangen. Man löste sich auch von der althergebrachten abstrakten wissenschaftlichen Behandlung der einzelnen Unterrichtszweige, wie sie an den Hochschulen üblich war, um einer mehr praktischen, dem Auffassungsvermögen der Schüler entsprechenden Unterrichtsweise Raum zu geben. Diese Form wirkte sich auch im Nachhinein vorbildlich auf die technischen Hochschulen aus. Ein erheblicher Einschnitt in der Entwicklung der Schule ergab sich mit Ausbruch des 1. Weltkrieges am 2. August 1914. Die meisten Lehrer und Schüler wurden einberufen. Ein Unterricht fand zunächst nicht mehr statt. Das Schulgebäude selbst wurde vom Militär für Einquartierungszwecke in Anspruch genommen. Erst in den späteren Halbjahren wurde in einigen Räumen notdürftig der Unterricht wieder aufgenommen. Den Schülern der 1. Klassen der Hoch- und Tiefbauabteilung wurde jedoch das Reifezeugnis ohne Prüfung erteilt und den übrigen Schülern das Versetzungszeugnis. 12 Lehrer wurden im Krieg eingezogen, davon 3 schwer verwundet. 61 Schüler sind im Krieg gefallen. Aus diesem Anlass wurden im Eingang der Schule am 17.3.1922 zwei Gedenktafeln angebracht. Nach dem Krieg gab es im Unterrichtsgeschehen wiederum einige Neuerungen. 1919 wurde ein staatsbürgerlicher Unterricht mit zwei Wochenstunden eingeführt. In diesem Unterrichtsfach sollten die Schüler auf ihre Pflichten als Staatsbürger vorbereitet und zu “echter deutscher Gesinnung und zum Bewusstsein der Volksgemeinschaft” erzogen werden. Mündliche Prüfungen kamen in Fortfall. Grundlagen der Prüfung waren die Klassenleistung sowie schriftliche und zeichnerische Prüfungsarbeiten. Einführung des Pflichtfaches Leibesübungen. Am 3. Juli 1920 wurde das Fach Sport und Jugendpflege eingeführt. Ihr Inhalt waren: Turnen, Turnspiele, Wandern mit wöchentlich zwei Stunden. Am 1. April 1921 wurde der verdienstvolle Direktor Gewerberat Müller in den Ruhestand versetzt, der diese Einrichtung über 18 Jahre leitete. Ihm folgte der vom Minister für Handel und Gewerbe berufene Oberstudiendirektor Prof. Knöll. Den neuen Anforderungen der Baupraxis gerecht zu werden, wurden Normen und Typen im Bauwesen eingeführt, Grundsätze des Städtebaus und Siedlungswesens, der sparsamen Bauweise, der Wärmewirtschaft am Bau (man legte also schon 1921 entsprechend der wissenschaftlichen Erkenntnisse großen Wert auf energetische Bauweisen) sowie der neuen Konstruktionsmethoden in Eisenbeton und Holz in den Unterricht aufgenommen. Es gab auch ethnische Vorträge und eine Schülerbibliothek mit über 500 Bänden. Besonders beachtenswert waren die Sammlungen in dieser Schule. Dazu gehörten unter anderem: 1. der neu eingerichtete Baustoffprüfungsraum mit den wichtigsten neuzeitlichen Prüfungsapparaten 2. die Sammlung für neuzeitliche Baustoffe und Bauweisen 3. die Sammlung von Aufnahmen alter Bauweisen 4. die Sammlung für Wärmewirtschaft und Hausinstallation 5. die Sammlung von Zeichnungen und Heften aller Klassen, verbunden mit einer Dauerausstellung, die jederzeit einen Überblick über die Leistungen der Schule gibt. Um den Unterricht in der Baugewerk- als auch in der Maschinenbauschule so praxisnah wie möglich zu gestalten, gab es eine Vielzahl vorbildlich ausgestatteter Labore und Werkstätten. Auch dafür gab es u.a. vom Waggonbau und dem Eisenhandel Ephraim Spenden. Für die Ausstattung der Baugewerkschule gab der preußische Staat erhebliche Mittel aus, und die Stadt Görlitz selbst beteiligte sich an der Unterhaltung der Schule mit jährlich 12.000 RM. Ebenso trugen viele Firmen und Fachverbände mit Spenden für die Schule bei. Dies betraf insbesondere Modelle, Musterstücke, Material für den Modellierunterricht und anderes.

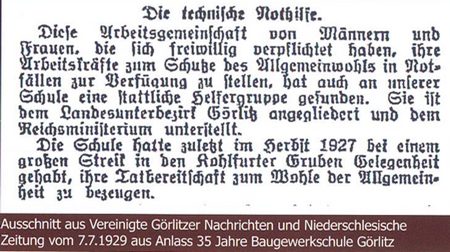

Die Technische Nothilfe (TENO)  An dieser Schule wurde die Arbeitsgemeinschaft Technische Nothilfe gegründet. Die Schüler verpflichteten sich, freiwillig bei Notfällen zur Verfügung zu stehen. Diese ist dem Landesunterbezirk Görlitz angegliedert und dem Reichsministerium unterstellt. Diese Einrichtung kann durchaus als Vorgänger des heutigen Technischen Hilfswerkes betrachtet werden. Die Schule hatte zuletzt im Herbst 1927 bei einem großen Streik in der Grube Stadt Görlitz in Kohlfurt Gelegenheit, ihre Tatbereitschaft zum Wohle der Allgemeinheit zu bezeugen. In der Görlitzer Volkszeitung vom 21.10.1927 befindet sich ein Artikel mit dem Titel „Bergarbeiterstreik und “Teno” in der Grube Stadt Görlitz”. Nach dem Bericht wurde die “Teno” in der Baugewerkschule beim Streik in der Grube Stadt Görlitz eingesetzt. Auch Schüler des Gymnasiums wurden während des Streiks in der Grube Stadt Görlítz eingesetzt und dazu umgehend vom Unterricht freigestellt. Sie waren also im Auftrage der Stadt Görlitz und mit Zustimmung des Regierungspräsidenten Streikbrecher. Im obigen Artikel der Volkszeitung steht unter anderem: “Jetzt gibt es für die Schüler der Baugewerkschule und die Gymnasiasten Arbeitsbekleidung, neue Stiefel, gute Verpflegung und anständigen Lohn, und dies für mangelhafte und geringe Arbeitsleistung und angerichtete Betriebsschäden. Warum? Nur um den Bergarbeitern ein paar Pfennige Lohnerhöhung nicht zu gewähren. Stattdessen kommen zu den doppelt und dreifach erhöhten Ausgaben Schäden an den Betriebseinrichtungen, die unter Umständen die Stadt Tausende von Reichsmark kosten können.” Das Verwerfliche daran war, dass die Gymnasiasten und die Schüler der Baugewerkschule mehr Lohn als die gut ausgebildeten Bergleute erhielten. Der Bergarbeiterstreik in Mitteldeutschland, an dem sich 70.000 Bergarbeiter beteiligten, endete mit Schiedsspruch vom 21.10.1927 positiv für die Beschäftigten (Volkszeitung vom 23.10. und 27.10.1927). Bis 1924 besuchten 8085 Schüler die Schule. Das Schulgeld betrug pro Semester 40,- bis 80,- RM. Im Jahre 1923 wurde ein “Verein ehemaliger Schüler und Fachfreunde” der Baugewerk- und Maschinenbauschule gegründet. Diesem Verein ist es auch zu danken, dass durch Spenden und Stiftungen bedürftigen Schülern das Schulgeld erlassen und bei der Stellenvermittlung nach erfolgreichem Schulbesuch geholfen werden konnte. Hatte doch ein nicht geringer Teil ehemaliger Absolventen leitende Stellen in Wirtschaft und Verwaltung einnehmen können. Leider gibt es über den weiteren Verlauf der Schule weder in der Oberlausitzischen Bibliothek noch im Ratsarchiv weiterführende Unterlagen. Das letzte Dokument ist die 40jährige Jubelfeier aus dem Jahre 1934, und dann gibt es eine Festschrift, in der alle Studenten von 1900 bis 1937 namentlich angeführt sind und wo sie nach dem Studium tätig wurden. Der bekannte Görlitzer Architekt Professor und Oberlehrer Hugo Behr war ebenfalls vom 1.4.1890 bis 1.4.1908 als Lehrer an dieser Einrichtung tätig. Von ihm stammen unter anderen solche hervorragende Bauwerke wie die Oberlausitzer Gedenkhalle und die Rothenburger Versicherung (jetzt Hochschule Zittau/Görlitz). Über das einzige Dokument, was die Gründung der Staatlichen Maschinenbauschule im Jahre 1898 benennt, las man im Neuen

An dieser Schule wurde die Arbeitsgemeinschaft Technische Nothilfe gegründet. Die Schüler verpflichteten sich, freiwillig bei Notfällen zur Verfügung zu stehen. Diese ist dem Landesunterbezirk Görlitz angegliedert und dem Reichsministerium unterstellt. Diese Einrichtung kann durchaus als Vorgänger des heutigen Technischen Hilfswerkes betrachtet werden. Die Schule hatte zuletzt im Herbst 1927 bei einem großen Streik in der Grube Stadt Görlitz in Kohlfurt Gelegenheit, ihre Tatbereitschaft zum Wohle der Allgemeinheit zu bezeugen. In der Görlitzer Volkszeitung vom 21.10.1927 befindet sich ein Artikel mit dem Titel „Bergarbeiterstreik und “Teno” in der Grube Stadt Görlitz”. Nach dem Bericht wurde die “Teno” in der Baugewerkschule beim Streik in der Grube Stadt Görlitz eingesetzt. Auch Schüler des Gymnasiums wurden während des Streiks in der Grube Stadt Görlítz eingesetzt und dazu umgehend vom Unterricht freigestellt. Sie waren also im Auftrage der Stadt Görlitz und mit Zustimmung des Regierungspräsidenten Streikbrecher. Im obigen Artikel der Volkszeitung steht unter anderem: “Jetzt gibt es für die Schüler der Baugewerkschule und die Gymnasiasten Arbeitsbekleidung, neue Stiefel, gute Verpflegung und anständigen Lohn, und dies für mangelhafte und geringe Arbeitsleistung und angerichtete Betriebsschäden. Warum? Nur um den Bergarbeitern ein paar Pfennige Lohnerhöhung nicht zu gewähren. Stattdessen kommen zu den doppelt und dreifach erhöhten Ausgaben Schäden an den Betriebseinrichtungen, die unter Umständen die Stadt Tausende von Reichsmark kosten können.” Das Verwerfliche daran war, dass die Gymnasiasten und die Schüler der Baugewerkschule mehr Lohn als die gut ausgebildeten Bergleute erhielten. Der Bergarbeiterstreik in Mitteldeutschland, an dem sich 70.000 Bergarbeiter beteiligten, endete mit Schiedsspruch vom 21.10.1927 positiv für die Beschäftigten (Volkszeitung vom 23.10. und 27.10.1927). Bis 1924 besuchten 8085 Schüler die Schule. Das Schulgeld betrug pro Semester 40,- bis 80,- RM. Im Jahre 1923 wurde ein “Verein ehemaliger Schüler und Fachfreunde” der Baugewerk- und Maschinenbauschule gegründet. Diesem Verein ist es auch zu danken, dass durch Spenden und Stiftungen bedürftigen Schülern das Schulgeld erlassen und bei der Stellenvermittlung nach erfolgreichem Schulbesuch geholfen werden konnte. Hatte doch ein nicht geringer Teil ehemaliger Absolventen leitende Stellen in Wirtschaft und Verwaltung einnehmen können. Leider gibt es über den weiteren Verlauf der Schule weder in der Oberlausitzischen Bibliothek noch im Ratsarchiv weiterführende Unterlagen. Das letzte Dokument ist die 40jährige Jubelfeier aus dem Jahre 1934, und dann gibt es eine Festschrift, in der alle Studenten von 1900 bis 1937 namentlich angeführt sind und wo sie nach dem Studium tätig wurden. Der bekannte Görlitzer Architekt Professor und Oberlehrer Hugo Behr war ebenfalls vom 1.4.1890 bis 1.4.1908 als Lehrer an dieser Einrichtung tätig. Von ihm stammen unter anderen solche hervorragende Bauwerke wie die Oberlausitzer Gedenkhalle und die Rothenburger Versicherung (jetzt Hochschule Zittau/Görlitz). Über das einzige Dokument, was die Gründung der Staatlichen Maschinenbauschule im Jahre 1898 benennt, las man im Neuen  Lausitzischen Magazin, Heft 11/2011: Schenkung an das kulturhistorische Museum Görlitz unter der Inv. Nr. 1523–2011 aus Dokumente des Görlitzer Gesangvereins, des Görlitzer Volkschores und der staatlichen Maschinenbauschule Görlitz. Da der Stadt Görlitz durch die Grenzfestlegung nach dem 2. Weltkrieg diese Bildungseinrichtung nicht mehr zur Verfügung stand, wurde im Jahre 1952 im Gebäude der ehemaligen Rothenburger Versicherung an der Brückenstraße die Ingenieurschule für Bauwesen neu eingerichtet. Diese Einrichtung bestand bis 1956. Die Baufachschüler wurden danach auf andere Schulen umverteilt. Alsdann wurde in dieser Einrichtung die Ingenieurschule für Maschinenbau etabliert. Mit freundlicher Genehmigung des StadtBILD-Verlages Görlitz

Lausitzischen Magazin, Heft 11/2011: Schenkung an das kulturhistorische Museum Görlitz unter der Inv. Nr. 1523–2011 aus Dokumente des Görlitzer Gesangvereins, des Görlitzer Volkschores und der staatlichen Maschinenbauschule Görlitz. Da der Stadt Görlitz durch die Grenzfestlegung nach dem 2. Weltkrieg diese Bildungseinrichtung nicht mehr zur Verfügung stand, wurde im Jahre 1952 im Gebäude der ehemaligen Rothenburger Versicherung an der Brückenstraße die Ingenieurschule für Bauwesen neu eingerichtet. Diese Einrichtung bestand bis 1956. Die Baufachschüler wurden danach auf andere Schulen umverteilt. Alsdann wurde in dieser Einrichtung die Ingenieurschule für Maschinenbau etabliert. Mit freundlicher Genehmigung des StadtBILD-Verlages Görlitz

In allen Bundesländern herrscht am Karfreitag ein ganztägiges Tanzverbot – mit Ausnahme der Stadtstaaten. In Bremen zum Beispiel beginnt die Ruhepflicht erst morgens um 4 Uhr und dauert bis 24 Uhr an. Zukünftig soll die Ruhezeit nur noch von 6 Uhr bis 21 Uhr gelten.

In allen Bundesländern herrscht am Karfreitag ein ganztägiges Tanzverbot – mit Ausnahme der Stadtstaaten. In Bremen zum Beispiel beginnt die Ruhepflicht erst morgens um 4 Uhr und dauert bis 24 Uhr an. Zukünftig soll die Ruhezeit nur noch von 6 Uhr bis 21 Uhr gelten.