Einer der Fernsehpioniere, Robert Lemke, bemerkte einmal rückblickend: “Es wird immer ein Rätsel bleiben, wie jemand das Fernsehen erfinden konnte, obwohl es doch damals gar kein Programm gab.”

Tja, ein vernünftiges Programm gibt es auch heute, Jahrzehnte später, nicht. Aber reichlich öffentlich-rechtliche Fernseh-Sendeanstalten. Hier, besonders beim ZDF, tummeln sich dann die sogenannten altgedienten Politiker aller Couleur. Wer sich für seine Partei verdient gemacht hat, bekommt ein schönes Pöstchen.

In den vergangenen Tagen wurde das ZDF 50 Jahre und feierte  sich selbst, zum Beispiel in einer zweiteiligen Jubiläumsshow mit Maybrit Illner. Es gab eine “Zeitreise durch die Fernsehgeschichte“, und alle, die wieder mal gesehen werden wollten, kamen zum Gratulieren. Aber auch zum offiziellen Sendebeginn des ZDF, am 1. April 1963, konnten nur wenige Fernsehteilnehmer erreicht werden. Viele Menschen besaßen gar kein Empfangsgerät für den UHF-Frequenzbereich.

sich selbst, zum Beispiel in einer zweiteiligen Jubiläumsshow mit Maybrit Illner. Es gab eine “Zeitreise durch die Fernsehgeschichte“, und alle, die wieder mal gesehen werden wollten, kamen zum Gratulieren. Aber auch zum offiziellen Sendebeginn des ZDF, am 1. April 1963, konnten nur wenige Fernsehteilnehmer erreicht werden. Viele Menschen besaßen gar kein Empfangsgerät für den UHF-Frequenzbereich.

Der damalige NWDR startete das Deutsche Fernsehen (heute “Das Erste”) am 25. Dezember 1952 in den Luftschutzbunkern auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg. In der DDR begannen die ersten Sende- und Empfangsversuche am 20. Dezember 1951. Dann vergingen mehr als 10 Jahre bis zum Sendebeginn des ZDF.

Der damalige NWDR startete das Deutsche Fernsehen (heute “Das Erste”) am 25. Dezember 1952 in den Luftschutzbunkern auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg. In der DDR begannen die ersten Sende- und Empfangsversuche am 20. Dezember 1951. Dann vergingen mehr als 10 Jahre bis zum Sendebeginn des ZDF.

Mit der tatsächlichen Geburtsstunde des Fernsehens, die bereits 80 Jahre zurückliegt, hat sich Wolfhard Besser mit seinem Aufsatz “Wie das Fernsehzeitalter Ost in Görlitz begann” beschäftigt. Der Aufsatz wurde in der Ausgabe Nr. 76 vom Oktober 2009 der Monatszeitschrift StadtBILD veröffentlicht:

Relativ kurze Zeit nach der offiziellen Einführung des Rundfunks in Deutschland 1923 gelang es Manfred von Ardenne, mit der Entwicklung der Braunschen Röhre 1930 erste Bilder darzustellen und zu übertragen. Im Frühjahr 1934 begann der Probebetrieb des ersten öffentlichen Fernsehsenders, der in Berlin-Witzleben stand, durch Bildabtastung mittels Nipkow-Scheibe. Die Entwicklung des Fernsehens in Deutschland schritt soweit voran, dass zu den Olympischen Spielen 1936 Direktübertragungen von den Sport-Wettkämpfen in eigens dazu eingerichteten Fernsehstuben in Berlin möglich wurden. Zu weiter entfernt liegenden Gegenden reichte die Ausstrahlung des Programms nicht. Es mussten noch über 20 Jahre ins Land gehen, bis auch in Görlitz Fernsehen empfangen werden konnte.

Die technische Entwicklung des Fernsehens machte weitere Fortschritte, so dass schon 1938 auf der Funkausstellung in Berlin eine verbesserte Übertragungstechnik vorgestellt werden konnte. Der 2. Weltkrieg unterbrach die Entwicklung, die erst wieder Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre aufgenommen werden konnte — in Ost- wie in Westdeutschland.

1950 bereits begann der Nordwestdeutsche Rundfunk (NWDR) in Hamburg mit Fernsehversuchssendungen, um dann ab dem 25. Dezember 1952 ein ständiges Programm einzuführen. Auch in Ostberlin waren die Techniker und Wissenschaftler soweit vorangekommen, dass sie ein Versuchsprogramm starten konnten.

Das in Berlin-Adlerhof gegründete und seit 1950 im Aufbau befindliche Fernsehzentrum nahm am 21. Dezember 1952 sein Versuchsprogramm auf, vorerst wieder nur in Berlin zu empfangen, abgestrahlt zunächst vom Stadthaus am Molkenmarkt, später dann auch von den Müggelbergen.

Aus einem bescheidenen Studio in Adlershof sendete das “Fernsehzentrum Berlin” mehrmals wöchentlich ein zweistündiges Programm, an das man noch keine hohen Ansprüche stellen konnte, 13 Stunden in der Woche. Es fehlten einschlägige Erfahrungen und technische Voraussetzungen. Das Areal des Fernsehzentrums wurde zügig ausgebaut; weitere Fernsehsender kamen dazu, erst in Leipzig, dann folgte Dresden. Das Versuchsprogramm gestaltete sich inzwischen auch abwechslungsreicher und weckte somit Interesse, obwohl Fernsehgeräte fast nicht erschwinglich waren.

Pfiffige Görlitzer Rundfunktechniker machten sich Gedanken, wie man auch in der Neißestadt das Programm aus Adlershof empfangen könnte. Aufgrund der Ausbreitungsweise von Fernsehsignalen ist es nur möglich, sie von einem starken Sender aus in einem Umkreis von etwa 100 km mittels einer aufwändig installierten Antenne einzufangen. Theoretisch hätte die Abstrahlung der Signale von Dresden bis Görlitz reichen müssen. Aber das Oberlausitzer Bergland und die im Neißetal liegende Stadt sind Hindernisse in der Ausbreitung der Fernsehwellen.

Da ist nur die Landeskrone ein hoher Punkt, wo noch Fernsehempfang möglich wäre, sagten sich Görlitzer Enthusiasten 1955/56. So begannen u. a. zwei Betriebsfunktechniker aus dem VEB Görlitzer Maschinenbau und dem VEB Bekleidungswerk Görlitz mit dem Experiment. Und siehe, auf dem Görlitzer Hausberg konnte man die Signale aus Dresden empfangen. Die Gaststättenleitung der Landeskrone konnte wohl überzeugt werden, ein Fernsehgerät anzuschaffen; vermutlich witterte sie einen höheren Umsatz an Getränken und Speisen.

Seit Jahresanfang 1956 war das Fernsehen aus Adlershof kein Versuchsprogramm mehr. Es nannte sich von nun an Deutscher Fernsehfunk (DFF). Zu diesem Zeitpunkt registrierte die Deutsche  Post 13 000 Empfangsgeräte in der gesamten DDR. Da es sich in Görlitz herumgesprochen hatte, dass auf der Landeskrone Fernsehen möglich war, pilgerten viele Görlitzer bei besonderen Angeboten am zeitigen Abend auf den Hausberg. Das Gerät stand dann am Kopfende der großen Gaststätten-Veranda, die heute nur noch zu besonderen Anlässen genutzt wird.

Post 13 000 Empfangsgeräte in der gesamten DDR. Da es sich in Görlitz herumgesprochen hatte, dass auf der Landeskrone Fernsehen möglich war, pilgerten viele Görlitzer bei besonderen Angeboten am zeitigen Abend auf den Hausberg. Das Gerät stand dann am Kopfende der großen Gaststätten-Veranda, die heute nur noch zu besonderen Anlässen genutzt wird.

Sehr voll wurde der Gastraum bei der neu eingeführten Unterhaltungssendung “Da lacht der Bär“. Sie kam in der Regel vierwöchentlich meist mittwochs aus dem alten Friedrichstadt-Palast. Da saßen nun einige zehn Dutzend Gäste in eigens aufgestellten Stuhlreihen und verfolgten das schwarz-weiße Geschehen auf dem kleinen Bildschirm, soweit das überhaupt gelang. Für die hintersten Reihen stellte die Fernsehübertragung oft nur einen gemeinschaftlichen Rundfunkempfang dar. An anderen Tagen, wenn Adlershof keine so publikumswirksamen Programme sendete, stand das Empfangsgerät im Turmzimmer.

In dieser Zeit wurde das DDR-Territorium immer mehr fernsehmäßig erschlossen, so dass fast im ganzen Land das Programm des DFF gesehen werden konnte. Aber es gab auch Gebiete, die aufgrund der geografischen Lage schlecht zu versorgen waren, wie das Görlitzer Neißetal. Deshalb suchte das zuständige Ressort “Rundfunk und Fernsehen im DDR-Ministerium für Post und Fernmeldewesen“ einen Ausweg. Der lag zunächst in der Erprobung eines Kleinsenders. Die Wahl fiel auf die Landeskrone. Also errichteten Funktechniker dort im Laufe des Jahres 1956 einen Kleinsender für Versuchszwecke. Während normale Fernsehsender eine Leistung von mindestens 1 kW haben, verfügte der Versuchssender auf der Landeskrone nur über 200 Watt. Dazu musste der große Aussichtsturm der Landeskrone als Fernsehsenderstandort ausgerüstet werden. Außer diesem Kleinsender wurde noch ein UKW-Sender installiert, der bereits am 24.12.1956 seinen Probebetrieb aufnahm und schon ab 1.1.1957 auf der Frequenz 95,2 MHz das Programm von Radio DDR ausstrahlen konnte.

Auch dies war eine funktechnische Neuerung, denn zu dieser Zeit begann der DDR-Rundfunk sein UKW-Sendernetz auszubauen. UKW Görlitz war erst der fünfte Sender dieser Art von Radio DDR. In der Görlitzer Region konnte man bis zu diesem Zeitpunkt nur den schwachen Mittelwellensender Reichenbach mit seinem abgestrahlten Programm des Berliner Rundfunks einigermaßen gut zu empfangen, das ja nicht gerade für den Görlitzer Raum gedacht war, aber das sorbische Siedlungsgebiet aus dem damaligen Sorbischen Studio Görlitz (Heinzelstraße 4) mit Sendungen in sorbischer Sprache versorgte.

Am 15. September 1957 war es dann soweit: Von der Landeskrone aus wurden die ersten Fernsehsignale ausgestrahlt. Die Görlitzer konnten von nun an fernsehen, sofern ein Fernsehgerät für den Einzelnen erschwinglich war. Auch der Autor dieser Erinnerungen ließ sich von diesem neuen Medium begeistern und bestellte im HO-Rundfunk-Fachgeschäft in der Berliner Straße ein Gerät mit Eintragung in eine Warteliste. Es sollte ein Apparat der Marke “Raduga” mit 33er Bildröhre sein. Heute kaum vorstellbar, wie klein der Bildschirm gewesen wäre, wenn es nicht eines Tages das Angebot gab, auf den neuen Typ “Nordlicht“ mit 43er Bildröhre aus dem Fernsehgerätewerk Calbe/Saale auszuweichen für 1.800 Mark; auf Abzahlung bei 280 DDR-Mark Monatsverdienst! Zwölf Kanäle besaß der Fernseher, aber nur einer davon war für den Kleinsender Landeskrone bestimmt. Alle anderen blieben zunächst unbenutzt. Zwar konnte man später auch das polnische und tschechische Fernsehen empfangen, aber ohne Ton, denn die osteuropäischen Länder hatten ein anderes Übertragungssystem gewählt, so dass nur der Bildempfang möglich war. Trotzdem schaute man mal in das tonlose Programm hinein. Sonntagnachmittags sendete z.B. Telewizja Polska eine englische Abenteuerserie über Robin Hood. Man sah eben mal etwas andere bewegte Bilder. Wolfhard Besser

Quellen: Programmzeitschriften “Unser Rundfunk“ (1957/58) und ”FF-dabei“ (1974) Deutsches Rundfunkarchiv Potsdam, Bundesarchiv und privat

sich selbst, zum Beispiel in einer zweiteiligen Jubiläumsshow mit Maybrit Illner. Es gab eine “Zeitreise durch die Fernsehgeschichte“, und alle, die wieder mal gesehen werden wollten, kamen zum Gratulieren. Aber auch zum offiziellen

sich selbst, zum Beispiel in einer zweiteiligen Jubiläumsshow mit Maybrit Illner. Es gab eine “Zeitreise durch die Fernsehgeschichte“, und alle, die wieder mal gesehen werden wollten, kamen zum Gratulieren. Aber auch zum offiziellen

Post 13 000 Empfangsgeräte in der gesamten

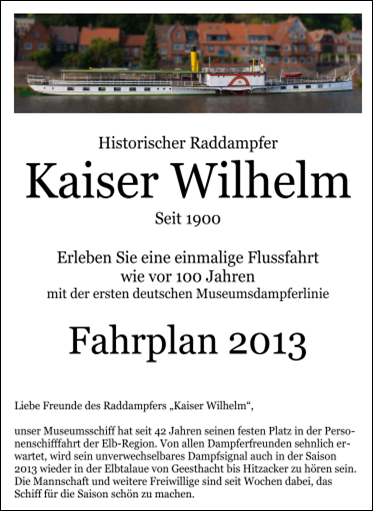

Post 13 000 Empfangsgeräte in der gesamten  kaputt. Da streikt mal der Dampfkessel oder auch die Klospülung. Wenn es ganz schlimm kommt, dann fällt die Ruderlage aus. Doch dank Spender und Sponsoren können die dann erforderlichen Reparaturen durchgeführt werden.

kaputt. Da streikt mal der Dampfkessel oder auch die Klospülung. Wenn es ganz schlimm kommt, dann fällt die Ruderlage aus. Doch dank Spender und Sponsoren können die dann erforderlichen Reparaturen durchgeführt werden.

dem Viereck Scharnhorststraße zwischen Waldemar-Becke-Platz, Kant- und Fichtestraße sowie “Bürger“ innerhalb weniger Jahre Häuser mit rund 500 Wohnungen hoch. Besonders Kleinverdiener sollten hier in den großen, begrünten Innenhöfen und Räumen, in denen das Tageslicht fiel, eine neue Heimat finden. Die erstmals mit einem Badezimmer und einem Balkon oder einer Loggia ausgestattenen Wohnungen waren so beliebt, dass die Bremerhavener Schlange standen um sich den Luxus in der damaligen Ausstellung “Die neue Wohnung“ ansehen zu können.

dem Viereck Scharnhorststraße zwischen Waldemar-Becke-Platz, Kant- und Fichtestraße sowie “Bürger“ innerhalb weniger Jahre Häuser mit rund 500 Wohnungen hoch. Besonders Kleinverdiener sollten hier in den großen, begrünten Innenhöfen und Räumen, in denen das Tageslicht fiel, eine neue Heimat finden. Die erstmals mit einem Badezimmer und einem Balkon oder einer Loggia ausgestattenen Wohnungen waren so beliebt, dass die Bremerhavener Schlange standen um sich den Luxus in der damaligen Ausstellung “Die neue Wohnung“ ansehen zu können.

einer regierungsamtlich befohlenen Neuregelung: Wohl sollte der Vorbereitungsunterricht weiterhin von den Gymnasiallehrern gehalten werden, die Konfirmation selbst aber sei am Palmsonntag nachmittags öffentlich in der Dreifaltigkeitskirche nach vorhergegangener Prüfung von einem Geistlichen zu vollziehen. Wie bisher gingen die in der Regel 14jährigen Konfirmierten am folgenden Dienstag in der

einer regierungsamtlich befohlenen Neuregelung: Wohl sollte der Vorbereitungsunterricht weiterhin von den Gymnasiallehrern gehalten werden, die Konfirmation selbst aber sei am Palmsonntag nachmittags öffentlich in der Dreifaltigkeitskirche nach vorhergegangener Prüfung von einem Geistlichen zu vollziehen. Wie bisher gingen die in der Regel 14jährigen Konfirmierten am folgenden Dienstag in der

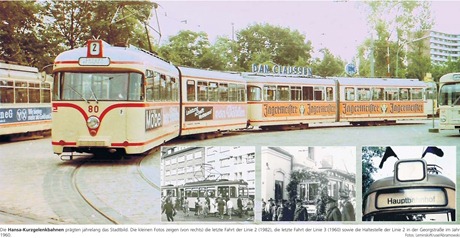

Das Sterben der Straßenbahn in Bremerhaven war ein über 20 Jahre dauernder Prozess, der damals wohl aus wirtschaftlicher Notwendigkeit vollzogen werden musste. Die komplette Gleisstrecke war sanierungsbedürftig, die Fahrzeuge verschlissen und die Fahrgastzahlen rückläufig: Man musste den Betrieb einstellen.

Das Sterben der Straßenbahn in Bremerhaven war ein über 20 Jahre dauernder Prozess, der damals wohl aus wirtschaftlicher Notwendigkeit vollzogen werden musste. Die komplette Gleisstrecke war sanierungsbedürftig, die Fahrzeuge verschlissen und die Fahrgastzahlen rückläufig: Man musste den Betrieb einstellen.  In einem Artikel der Nordsee-Zeitung vom 28. April 2012 vertrat der Vorstand von Bremerhaven Bus die Auffassung, dass sich die Wiedereinführung einer Straßenbahn für Bremerhaven nicht rechnet. Für eine Stadt mit etwas mehr als 100 000 Einwohnern soll man eine Straßenbahn nicht wirtschaftlich betreiben können.

In einem Artikel der Nordsee-Zeitung vom 28. April 2012 vertrat der Vorstand von Bremerhaven Bus die Auffassung, dass sich die Wiedereinführung einer Straßenbahn für Bremerhaven nicht rechnet. Für eine Stadt mit etwas mehr als 100 000 Einwohnern soll man eine Straßenbahn nicht wirtschaftlich betreiben können.