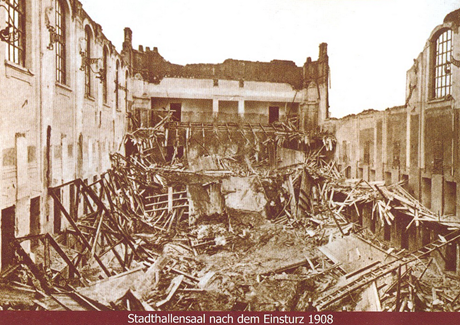

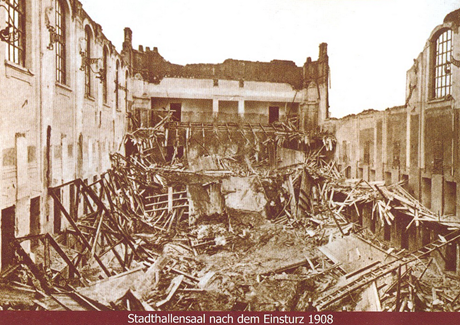

Am 9. Mai 1908 stürzte das Dach der Görlitzer Stadthalle ein. Zur Erinnerung an dieses traurige Ereignis hat die Monatszeitschrift StadtBILD hat in ihrer Ausgabe Nr. 59 vom Mai 2008 einen Aufsatz von Herrn Dr. Ernst Kretzschmar veröffentlicht:

Sanft knirschte der frische Kies unter den Schuhsohlen der zwei Männer, die am 9. Mai 1908 mit eiligen Schritten zur steinernen Neißebrücke unterwegs waren. Sie wollten sich die neueste ehenswürdigkeit anschauen — die Musikhalle, in der man bei  den letzten Ausbauarbeiten war. Es hatte viel Hin und Her um die neue Stadthalle gegeben. Die Görlitzer hatten diesen gräßlichen Zirkusschuppen “Musikstall” getauft. Er war längst zu ärmlich für die Schlesischen Musikfeste geworden. Aber das neue Haus mit seinen zwei Sälen, seiner Gaststätte und seinem Konzertgarten mochte zu kostspielig für Görlitzer Verhältnisse sein. Erst 1906 hatten die Stadtverordneten die veranschlagten 810.000 Mark genehmigt. Eine Lotterie erbrachte 300.000 Mark, Spenden gingen ein. Mittlerweile wurde alles teurer, man beschleunigte das Bautempo, und nun waren es nur noch Wochen bis zur Eröffnung.

den letzten Ausbauarbeiten war. Es hatte viel Hin und Her um die neue Stadthalle gegeben. Die Görlitzer hatten diesen gräßlichen Zirkusschuppen “Musikstall” getauft. Er war längst zu ärmlich für die Schlesischen Musikfeste geworden. Aber das neue Haus mit seinen zwei Sälen, seiner Gaststätte und seinem Konzertgarten mochte zu kostspielig für Görlitzer Verhältnisse sein. Erst 1906 hatten die Stadtverordneten die veranschlagten 810.000 Mark genehmigt. Eine Lotterie erbrachte 300.000 Mark, Spenden gingen ein. Mittlerweile wurde alles teurer, man beschleunigte das Bautempo, und nun waren es nur noch Wochen bis zur Eröffnung.

Es war gerade eine Viertelstunde nach drei als ein sonderbares, kräftiges Rauschen ertönte. Sekunden später folgte ein donnerndes Getöse, als hätte eben ein Blitz einen Parkbaum getroffen. Ein gewaltiger graubrauner Staubpilz wuchs aus dem Gebäude, verfinsterte den Himmel und umhüllte die Mauern. Mit Schreien des Entsetzens sprangen Bauarbeiter aus Türen und Fenstern zu ebener Erde. Einer jagte zum Feuermelder am Park und zog den Alarmhebel.

Nach wenigen Minuten war die erste Feuerwehr da. Langsam senkte sich die Staubwolke. Fassungslos sahen Spaziergänger, dass der obere Teil der Umfassungsmauer fehlte. Auch die Dachfiguren waren verschwunden.

Um vier Uhr nachmittags hatte sich eine aufgeregte Menschenmenge angesammelt. Was war geschehen? Was tat sich dort unten in den Trümmern? Weitere Feuerwehren rückten an — 40 Mann Freiwillige Feuerwehr, 20 Mann Werkfeuer-Wehr und 80 Arbeiter aus der Waggonfabrik. Später kam noch eine Kompanie Pioniere. Rettungswagen fuhren durch die schmale Gasse inmitten der Tausende, die Stunde um Stunde warteten. Zeitungsreporter tauchten auf, dann die Fotografen mit ihren Apparaten.

Endlich stieg ein Bauführer auf einen Feuerwehrwagen und gab knapp Auskunft, was man bis jetzt wissen konnte. Stuckateure  hatten auf dem Hochgerüst an der Saaldecke gearbeitet, als plötzlich das Dach des Mittelbaus eingestürzt war und die Gerüste hinabgerissen hatte. Die herabstürzende Dachkonstruktion hatte den Saalboden eingedrückt, die Trümmer füllten nun die Keller. Logen und Ränge waren zerstört,

hatten auf dem Hochgerüst an der Saaldecke gearbeitet, als plötzlich das Dach des Mittelbaus eingestürzt war und die Gerüste hinabgerissen hatte. Die herabstürzende Dachkonstruktion hatte den Saalboden eingedrückt, die Trümmer füllten nun die Keller. Logen und Ränge waren zerstört,

die Außenmauern eingerissen. Fünf Arbeiter waren durch den Schutt erschlagen oder erstickt, acht weitere verletzt worden. Zum Glück waren einige Beschäftigte schon mit dem Nachmittagszug abgefahren, um am Wochenende bei ihren Familien zu sein, sonst hätte die Katastrophe mehr Menschenleben gefordert. Architekt und Bauleiter waren in Untersuchungshaft, hieß es.

Der Abend wurde trübe und regnerisch. Die Regenströme eines Gewitters schlugen gegen die einsturzgefährdeten Wände. Zerborstene Balken, verbogene Stahlträger und Steinklumpen vermengten sich zu einer gespenstischen Kraterlandschaft. Erst am Sonntagabend wurden die Rettungsarbeiten eingestellt.

Zeitungen berichteten vom Fortgang der Untersuchungen, vom Prozess gegen die Verantwortlichen, der 60.000 Mark kostete und mit Freispruch endete, und von der um zwei Jahre verspäteten glanzvollen Eröffnung am 27. Oktober 1910.

Hatten die Stadtväter anfangs mit den Baukosten geknausert, waren nun am Ende 1.140.000 Mark zusammengekommen. Für die Bauarbeiter gab es ein Bankett im großen Saal. Beim Eröffnungskonzert aber blieben die hohen Herrschaften unter sich. Verstohlen blickte mancher befrackte Ehrengast zur Saaldecke hoch. Dass sie jetzt standhielt, war mit Menschenopfern erkauft. In der Zeitung jedoch las man von kostbaren Garderoben und von jubilierendem Chorgesang.

Dr. Ernst Kretzschmar

(Aus: Geschichten aus Alt-Görlitz, 1983)

Text und Bilder mit freundlicher Genehmigung des StadtBILD-Verlages Görlitz

Bremerhaven in einem Lichtbildervortrag mehr als 1000 Jahre Geestendorfer Geschichte wieder lebendig machen. Dr. Bischop berichtet über erste Ergebnisse seiner im April 2013 durchgeführten Ausgrabung in der Geestemünder Ellhornstraße, die für die Geschichte von Geestendorf neue, spannende Fakten lieferte. Im Anschluss daran spannt Dr. Riemer in seinem Vortrag den Bogen von der Zeit, als im Kammerweg nicht nur reiche, sondern auch adlige Herren wohnten, der Erzbischof von Bremen zwischen Geestendorf und der Weser die Stinteburg baute, der Papst sich um die örtliche Marienkirche sorgte, schwedische Soldaten sich in der Kirche einquartierten und der Dorfvogt persönlich die erste Weserfähre betrieb.

Bremerhaven in einem Lichtbildervortrag mehr als 1000 Jahre Geestendorfer Geschichte wieder lebendig machen. Dr. Bischop berichtet über erste Ergebnisse seiner im April 2013 durchgeführten Ausgrabung in der Geestemünder Ellhornstraße, die für die Geschichte von Geestendorf neue, spannende Fakten lieferte. Im Anschluss daran spannt Dr. Riemer in seinem Vortrag den Bogen von der Zeit, als im Kammerweg nicht nur reiche, sondern auch adlige Herren wohnten, der Erzbischof von Bremen zwischen Geestendorf und der Weser die Stinteburg baute, der Papst sich um die örtliche Marienkirche sorgte, schwedische Soldaten sich in der Kirche einquartierten und der Dorfvogt persönlich die erste Weserfähre betrieb.

und später die Bundesrepublik Deutschland und die

und später die Bundesrepublik Deutschland und die