In “Erinnerungen an den 18. September 1944 in Bremerhaven” beschreibt Leser Erich Sturk seine Gedanken an den verheerenden Luftangriff, in dessen Verlauf Bomber der Royal Air Force innerhalb von 20 Minuten die heutigen Bremerhavener Stadtteile Mitte und Geestemünde fast komplett zerstörten. Erich Sturk kann das Erlebte nicht vergessen, und es ist ihm ein Herzenswunsch, dass seine persönlichen Erinnerungen hier im DeichSPIEGEL veröffentlicht werden.

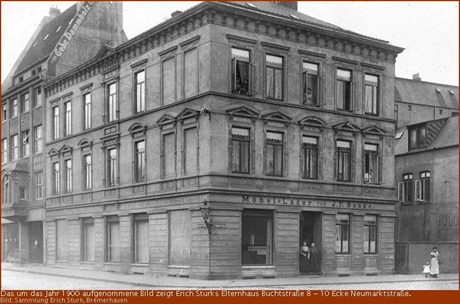

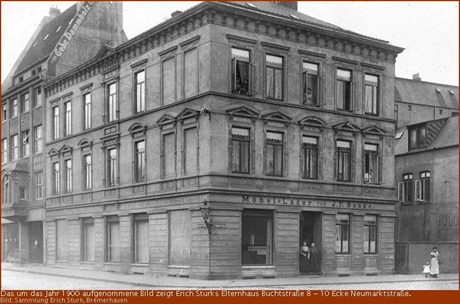

Ich war damals 13 Jahre alt und wohnte in meinem Elternhaus in Wesermünde-Geestemünde, Buchtstraße 8–10/Ecke Neumarktstraße. Wesermünde war bis zu diesem Zeitpunkt im Gegensatz zu anderen Großstädten von Großangriffen der alliierten Bomber verschont geblieben. Zwar waren im Verlaufe des Krieges schon einige Bomben gefallen, aber es handelte sich anscheinend um Notabwürfe der Bomber beim Rückflug von ihren Einsatzzielen.

Bereits 1940 war eine Stabbrandbombe auf unsere Tischlerwerkstatt gefallen, die das Dach und die Bodendecke durchschlug und auf der Furnierpresse liegen blieb und ausbrannte, ohne Schaden anzurichten, da mein Vater den Feuerschein gesehen hatte und wir in die Werkstatt liefen und die Bombe mit Löschsand abdeckten. Größere Schäden wurden bei diesen Notabwürfen in der Schillerstraße, in Surheide und in Nordlehe verursacht.

Ab 1943 wurden wir älteren Schüler zu einer Brandwache in den Schulen außerhalb der Schulzeit eingeteilt, nachdem unser Schulluftschutzwart, Herr Meyer, uns eingewiesen und an dem Blindgänger einer Stabbrandbombe demonstriert hatte, wie sie zu löschen war.

Im Herbst 1943 wechselte ich von der Allmersschule in den Aufbauzug der Humboldtschule und wurde von der damaligen Kreisleitung der Ortsgruppe Neumarkt als Melder zugeteilt. Für mich bedeutete es, dass ich mit Stahlhelm und Gasmaske zur Schule ging und mich bei Fliegeralarm im Büro der Ortgruppe einzufinden hatte, das sich in der Max-Diedrich-Straße im Hause der Leihbücherei Hagen befand. Hierfür bekam ich einen Ausweis, der mir erlaubte, mich bei Alarm auf den Straßen zu bewegen und auf den ich sehr stolz war.

Mein erster großer Einsatz fand am 15. Juni 1944 statt, als am Vormittag ein Flächenbombardement auf den Stadtteil Geestemünde erfolgte. Ich erhielt vom Ortsgruppenleiter den Auftrag, die entstandenen Schäden im Bereich der Ortsgruppe Geestemünde zu ermitteln und auf einem Meldeblock festzuhalten. Ich erinnere mich an die unheimliche Stille, die auf den Straßen herrschte und an den Geruch von Gas und Mörtelstaub, der über dem Stadtteil lag. Als ich in die Neumarktstraße kam, sah ich, dass eine Sprengbombe unser Haus knapp verfehlt hatte und dass sich auf der Neumarktstraße ein großer Bombentrichter befand.

Die Angriffsserie setzte sich am 17. und 18. Juni mit Flächenbombardements auf den Stadtteil Lehe und auf den Fischereihafen fort. Nach diesen Angriffen wurden wir vom Jungvolk aus zu Lösch- und Bergungsarbeiten eingesetzt. Die örtlichen Telefonleitungen bestanden größtenteils aus Freileitungen, die bei den Angriffen zerstört wurden, so dass eine Kommunikation zwischen den Behörden und Einsatzleitungen nicht mehr möglich war. Wir Jungen erhielten den Auftrag, in Zusammenarbeit mit der Nachrichten-HJ ein provisorisches Nachrichtennetz aufzustellen.

Mit einem Handwagen zogen wir zum Flughafen Weddewarden und erhielten dort 2 Handvermittlungen, 25 Feldfernsprecher und Rollen mit Telefonkabeln. Mit dem Material konnten wir in den nächsten Tagen eine ortsübergreifende Verbindung aller wichtigen Stellen aufbauen. Die Vermittlungen befanden sich in der Banndienststelle in der Köperstraße und im HJ-Heim Saarpark, wo wir anschließend abwechselnd Vermittlungsdienste leisteten.

Die Angriffe auf die Stadt im Juni veranlassten die Stadtverwaltung, die Schulen zu schließen und die Schüler zu deren Sicherheit im Rahmen der sogenannten KLV (Kinderlandverschickung) auf das platte Land zu schicken. Mitte Juli 1944 verließ ich mit meiner Klasse, der A IV der Humboldtschule, und mit unserem Klassenlehrer, dem Herrn Hagemann, die Stadt mit einem Sonderzug in Richtung Lüneburger Heide.

Vom Bahnhof Bremervörde ab verließen an jeder Station die einzelnen Klassen den Zug zu ihren zugeteilten Aufenthaltsorten. Wir verließen den Zug in Lauenbrück im Kreis Rotenburg (Han) , verluden unser Gepäck auf einen bereitstehen Ackerwagen und marschierten zu unserem Bestimmungsort Stemmen, einem kleinen Dorf am Rande der Lüneburger Heide, wo wir verteilt und von den Bauern in unsere Quartiere geführt wurden.

Hier verbrachten wir den Sommer mit Schulunterricht in der Dorfschule, Erntehilfe, Kartoffelkäfer- und Bucheckernsammlungen und, wenn man Glück hatte, mit dem Auffinden von abgeworfenen Reservetanks der ersten Düsenjäger, die zur Flugabwehr auf dem Flugplatz Rotenburg eingesetzt wurden. Für das Auffinden und Abliefern eines Tanks bekam man 10 RM. Nachts hörte ich die Mäuse unter meinem Bett nagen und die feindlichen Flieger in Richtung Hamburg über mir brummen, und wenn das Brummen zu stark wurde, weckte mich der Bauer, und wir suchten einen provisorischen Splitterbunker auf, der sich auf dem Hof befand.

Nach Einbringen der Kartoffelernte wurde uns erlaubt, die Herbstferien zu Hause zu verbringen. Am Sonnabend, dem 16. September 1944, fuhren wir gemeinsam mit unserem Klassenlehrer nach Wesermünde. Es war ein warmer, sonniger Herbsttag, und ich erinnere mich des heimatlichen Wohlgefühls, das ich beim Verlassen des Bahnhofs Geestemünde empfand. Ich freute mich auf mein gemütliches Zimmer zu Hause, das ich gegen meine 4.00 qm große Kammer mit Bett und Stuhl beim Bauern tauschen konnte, und ich war der Hoffnung, dass nach Ende der Ferien der Krieg vorüber wäre und ich nicht in die Heide zurück müsste.

In dieser Hoffnung hatte ich auch alle Sachen, die mir damals gehörten, mitgenommen und räumte sie am darauf folgenden Sonntag in alle Ruhe in meinem Zimmer ein. Abends um halb zehn gab es wie immer Fliegeralarm, und wir suchten den im Hause befindlichen Luftschutzkeller auf. Montag, der 18. September 1944, war wiederum ein schöner sonniger Herbsttag, und ich genoss das Gefühl, zu Hause zu sein. Abends, gegen halb zehn, gab es wie üblich Fliegeralarm, und wir suchten zusammen mit den Hausbewohnern den Luftschutzkeller auf.

Da unser Haus in der Umgebung eines der größten und wohl stabilsten Häuser in der Umgebung war, hatte man in einem Bereich des Kellers einen sogenannten „Öffentlichen Luftschutzraum“ mit Gasschleuse, Notausgang, Feldbetten, Chemikaltoiletten und allem notwendigen Zubehör eingerichtet, der gerne von den Anwohnern des naheliegenden, sogenannten Paschviertels, in dem sich nur kleine Häuser befanden, aufgesucht wurde. Auch kamen oft Marinesoldaten, die sich in den umliegenden Gaststätten in der Ramsauer Straße oder bei Café Rehmann in der Georgstraße aufhielten, hierher. Mein Großvater war zusammen mit einem Nachbarn, Herrn Dauelsberg, als Luftschutzwart eingesetzt.

Zuerst verlief alles ganz normal, und wir nahmen an, dass der Alarm nur den nach Berlin oder Hamburg über der Deutschen Bucht einfliegenden Bomberverbänden galt. Die Männer aus dem Hause und die Marinesoldaten standen im Hof vor der Haustür, rauchten und unterhielten sich, und ich stand natürlich dabei. Die Flak schoss Sperrfeuer, und als nach kurzer Zeit der Flaksplitterregen begann, ging man in den Keller zurück.

Das Brummen der Flugzeugmotoren wurde jedoch ungewöhnlich stark, und nach kurzer Zeit hörte man die ersten Explosionen der Luftminen, die von den Bombern abgeworfen wurden, um die Dächer aufzureißen und die Häuser für den Einsatz der Brandbomben vorzubereiten. Die Türen der Gasschleusen wurden geschlossen, und man hörte die Bombeneinschläge, wobei der Kellerboden erzitterte und das Licht flackerte und erlosch. Frau Müller, die bei uns im Hause wohnte und schwerhörig war, schaute erschrocken in unsere Gesichter und fragte, ob es schlimm sei.

Das nächste fremde Geräusch war das Klacken der Stabbrandbomben rings um das Haus und das Rollen der Benzinkanister, die anscheinend auf dem Dachboden und auf dem Hof gelandet waren. Nach einiger Zeit öffnete mein Vater die Türen der Gasschleuse, und ich ging mit ihm auf den Kellergang hinaus. Alle Fenster der Mieterkeller waren von außen hell erleuchtet, es knisterte und ein starker Brandgeruch machte sich bemerkbar. Wir gingen in den Schutzraum zurück und warteten, bis die unablässigen Explosionen nachließen.

Nachdem es ruhiger geworden war, ging mein Vater aus dem Schutzraum, um die Lage zu beurteilen. Er kam zurück und sagte, dass das Haus und die Werkstatt in Flammen ständen. Eine Flucht über den Hof sei nicht möglich, da das dort gelagerte Holz, der Wagenschuppen und alle Zaunpfähle brannten. Er ging noch einmal hinaus, und ich folgte ihm in unsere Wohnung im ersten Obergeschoss. Im Treppenhaus, das aus einer hölzernen, mit Linoleum belegten Treppe bestand, fielen bereits brennende Teile bis ins Erdgeschoss. Ein Zugang zu den oberen Geschossen war nicht mehr möglich.

In unserer Wohnung im Wohnzimmer war bereits ein großes Loch in der Decke, aus dem brennende Teile auf den polierten Wohnzimmertisch fielen. Automatisch zog mein Vater den Tisch bei Seite, da er es wohl als Tischlermeister nicht mit ansehen konnte, wie sein Meisterwerk ein Raub der Flammen wurde. Er rief mir zu, ich solle versuchen, was ich an Wertsachen tragen und in den Keller bringen könnte. Ich lief in mein Zimmer, dessen Fenster keine Glasscheiben mehr hatten und wo sich die Gardinen im einsetzenden Feuersturm aufbauschten. Ich ergriff meine Schultasche und meine über alles geliebte Kodak Browny, meine 6 x 9 Foto — Box. Wir machten den Weg noch einige Male und brachten die Federbetten und andere wichtige Utensilien in den Keller hinunter.

Mein Vater forderte die anwesenden Marinesoldaten auf, mit nach oben zu kommen und retten zu helfen. Sie wagten sich einmal mit uns hinauf, und plötzlich waren sie verschwunden. Dann war uns der Weg versperrt, da mein Großvater wohl die Gefahr des brennenden Treppenhauses erkannt hatte und den öffentlichen Luftschutzraum räumen ließ. Die Leute kamen uns auf der Kellertreppe entgegen und verließen das Haus zur Neumarktstraße hin durch die inzwischen glaslosen Schaufenster unseres Möbelgeschäftes, da eine Flucht durch die Haustür über den Hof nicht möglich war.

Inzwischen hatte sich der Brand des Treppenhauses bis ins Erdgeschoss hinein ausgebreitet, und es wurde daher auch für uns Hausbewohner die höchste Zeit, den Luftschutzraum zu verlassen, da uns sonst der Weg ins Freie versperrt sein würde. Mein Vater sagte den fünf alten Damen, sie sollten ihre Wolldecken umhängen, das notwendigste Handgepäck nehmen und ihm folgen. Er führte uns ebenfalls durch das Möbelgeschäft und die zerbrochenen Schaufenster auf die Neumarktsraße. Von dort aus wollten wir versuchen, den Neumarkt zu erreichen, um in den dort vorhandenen Splittergräben Schutz zu finden.

Die Straße war durch den Feuerschein der brennenden Häuser in ein glutrotes Licht getaucht, es hatte sich ein Feuersturm entfacht, der einen Funkenregen wie glühende Schneeflocken vor sich hertrieb. Auf den Gehwegen und den Fahrbahnen steckten die Reste der ausgebrannten Stabbrandbomben wie Pilze im Waldboden. Die zum Schutz umgehängten Decken fingen durch den Funkenregen sofort an zu schwelen, und ich versuchte mit der bloßen Hand die Flocken abzuschütteln. Wir erreichten die Splittergräben, die in Höhe der Max-Diedrich-Straße ausgehoben waren und in die sich schon eine Menschenmenge geflüchtet hatte.

Wir fanden einen freien Platz und ich half den alten Damen über den Schutzwall in die Gräben zu gelangen. Um den Neumarkt herum brannten alle Häuser, selbst das Dach des Wasserturmes stand in hellen Flammen. Ab und zu hörte man starke Explosionsgeräusche, und der Feuersturm wurde immer stärker und nahm einem die Luft zum Atmen. Ich wagte den Weg zum Feuerlöschteich, der sich hinter der Markthalle zur Bülkenstrasse hin befand, und tauchte die Wolldecken und Taschentücher dort ein und brachte sie meiner Familie, damit sie Schutz vor dem Funkenregen hatte und die nassen Taschentücher als Atemschutz nutzen konnte. Immer mehr Menschen kamen aus den anliegenden Straßen geflüchtet und suchten Schutz in den Gräben, und der Platz wurde immer enger.

Das Zeitgefühl war mir verloren gegangen, und die Nacht schien mir endlos zu sein. Im Morgengrauen ließ der Feuersturm etwas nach, und mein Vater wagte den Weg zu unserem Haus. Er kam zurück und sagte uns, es sei alles niedergebrannt, und wir würden versuchen, einen Weg ins Freie zu finden. Ich lief noch einmal zum Feuerlöschteich und durchnässte die Wolldecken. Wir hängten sie uns um und krochen aus den Gräben.

Zur Georgstraße hin war uns der Weg durch die noch immer lodernden Flammen abgeschnitten, also überquerten wir den Neumarkt in Richtung Wasserturm und gelangten über den Schulhof der Allmersschule zur Klopstockstraße und von dort zum Geestemünder Friedhof. Hier hatte der Brand nicht so stark gewütet, die Luft wurde reiner, und ich begann, unter der nassen Wolldecke zu frieren. Mein Vater machte sich auf den Weg zur Hartwigstraße, wo mein Großvater einen Schrebergarten besaß. Er kam zurück und sagte, dass das Gartenhaus stehen geblieben war und wir dort Unterschlupf finden würden. Wir begaben uns dorthin und trafen dort auf meinen Großvater, der auf irgendeinem Weg dorthin gelangt war und gerade Kaffee zubereitet hatte. Erschöpft ließen wir uns nieder, ich legte mich auf den Boden und schlief sofort ein.

Als ich gegen Mittag erwachte, spürte ich ein starkes Brennen in den Augen und im Magen ein Übelkeitsgefühl. Mein Vater hatte den Vormittag genutzt, um die Lage zu sondieren und hatte dabei festgestellt, dass die NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) am Eingang des Bürgerparks auf dem Gelände des Café Roux eine Auffangstation mit Feldküche und belegten Broten zur Versorgung eingerichtet hatte.

Die Wiese vor dem Café an der Hartwigstraße war voller Menschen, die in der nun warmen Sonne mit ihren letzten Habseligkeiten lagerten. Ich suchte eine DRK-Station auf und der anwesende Arzt stellte bei mir eine Rauchvergiftung fest und verwies mich zur weiteren Behandlung an eine DRK-Station, die sich im alten Geestemünder Rathaus in der heutigen Klussmannstraße befinden sollte. Ich machte mich am Nachmittag auf den Weg dorthin, durch die Bismarckstraße, an rauchenden Trümmern vorbei und wurde dort mit Augentropfen behandelt.

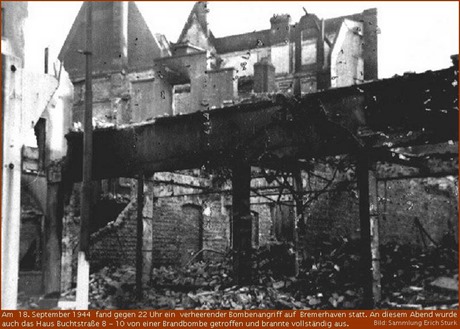

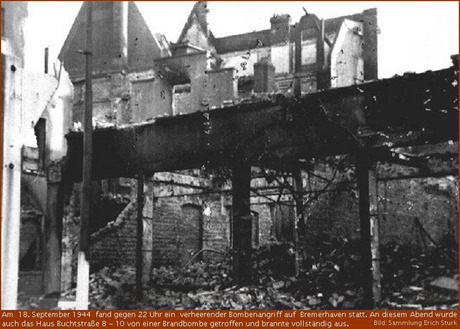

Die darauf folgende Nacht verbrachten wir alle im Gartenhaus an der Hartwigstraße. Am nächsten Morgen machte ich mich mit meinem Vater auf den Weg zu unserem Haus in der Buchtstraße. Wir wollten versuchen, in den Luftschutzkeller zu gelangen, um unsere Sachen zu bergen. Die eingelagerten Kohlenvorräte in den Mieterkellern hatten jedoch Feuer gefangen, der ganze Keller glühte unter den Trümmern, und wir konnten nicht in den Schutzraum vorzudringen. Erst am nächsten Morgen gelang es uns zusammen mit einem Einsatztrupp der Marine, einen Zugang zu schaffen, und wir fanden den Schutzraum dank der eingebauten Absteifungen bis auf eine verbrannte Tür der Gasschleuse unversehrt vor.

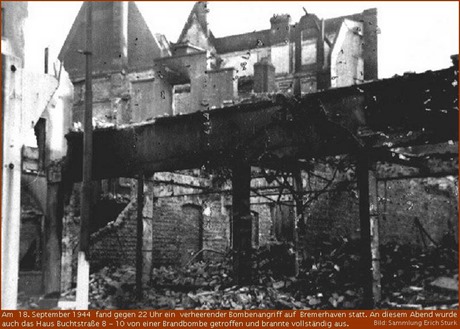

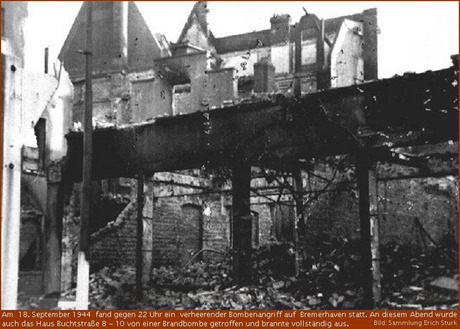

Es herrschte noch eine große Hitze dort unten, aber wir konnten unser Luftschutzgepäck und die geretteten Federbetten auf die Straße bringen. Zu meiner großen Freude fand ich auch meine Kodakbox unversehrt vor, in der sich noch ein Film befand, und ich machte verbotenerweise die anliegenden Aufnahmen von unserem Haus und der Umgebung.

Die Mariner durchsuchten auch die Räume des öffentlichen Schutzraumes und fanden dort eine Leiche, die dann als der Nachtwächter des gegenüberliegenden Kinos „Metropol“ identifiziert wurde. Er musste sich nach unserem Verlassen der Schutzräume dorthin geflüchtet haben und war dann dort erstickt. Es war die erste Leiche, die ich meinem Leben sah, und es hat mich sehr erschüttert.

Die NSV organisierte die Evakuierung der obdachlosen Einwohner in die umliegenden Dörfer und meine Großeltern gelangten dadurch in den Ort Heine bei Stubben. Meine Familie und ich fanden dann nach einigen Tagen Quartier bei einer befreundeten Familie in der Elsässer Straße, bei der wir die nächsten vier Jahre gewohnt haben.

Bremerhaven, im Juli 2004 | Erich Sturk

Vielen Dank an Herrn Erich Sturk, dass er die Leser des DeichSPIEGELS an seinen Erinnerungen teilhaben lässt.