Erich Sturk: Erinnerungen an den 18. September 1944 in Bremerhaven

In “Erinnerungen an den 18. September 1944 in Bremerhaven” beschreibt Leser Erich Sturk seine Gedanken an den verheerenden Luftangriff, in dessen Verlauf Bomber der Royal Air Force innerhalb von 20 Minuten die heutigen Bremerhavener Stadtteile Mitte und Geestemünde fast komplett zerstörten. Erich Sturk kann das Erlebte nicht vergessen, und es ist ihm ein Herzenswunsch, dass seine persönlichen Erinnerungen hier im DeichSPIEGEL veröffentlicht werden.

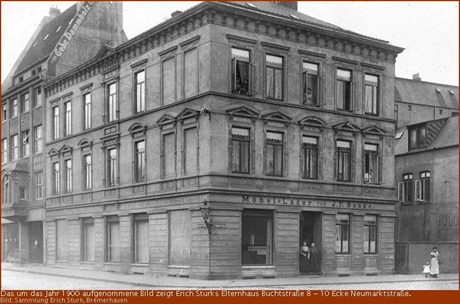

Ich war damals 13 Jahre alt und wohnte in meinem Elternhaus in Wesermünde-Geestemünde, Buchtstraße 8–10/Ecke Neumarktstraße. Wesermünde war bis zu diesem Zeitpunkt im Gegensatz zu anderen Großstädten von Großangriffen der alliierten Bomber verschont geblieben. Zwar waren im Verlaufe des Krieges schon einige Bomben gefallen, aber es handelte sich anscheinend um Notabwürfe der Bomber beim Rückflug von ihren Einsatzzielen.

Bereits 1940 war eine Stabbrandbombe auf unsere Tischlerwerkstatt gefallen, die das Dach und die Bodendecke durchschlug und auf der Furnierpresse liegen blieb und ausbrannte, ohne Schaden anzurichten, da mein Vater den Feuerschein gesehen hatte und wir in die Werkstatt liefen und die Bombe mit Löschsand abdeckten. Größere Schäden wurden bei diesen Notabwürfen in der Schillerstraße, in Surheide und in Nordlehe verursacht.

Ab 1943 wurden wir älteren Schüler zu einer Brandwache in den Schulen außerhalb der Schulzeit eingeteilt, nachdem unser Schulluftschutzwart, Herr Meyer, uns eingewiesen und an dem Blindgänger einer Stabbrandbombe demonstriert hatte, wie sie zu löschen war.

Im Herbst 1943 wechselte ich von der Allmersschule in den Aufbauzug der Humboldtschule und wurde von der damaligen Kreisleitung der Ortsgruppe Neumarkt als Melder zugeteilt. Für mich bedeutete es, dass ich mit Stahlhelm und Gasmaske zur Schule ging und mich bei Fliegeralarm im Büro der Ortgruppe einzufinden hatte, das sich in der Max-Diedrich-Straße im Hause der Leihbücherei Hagen befand. Hierfür bekam ich einen Ausweis, der mir erlaubte, mich bei Alarm auf den Straßen zu bewegen und auf den ich sehr stolz war.

Mein erster großer Einsatz fand am 15. Juni 1944 statt, als am Vormittag ein Flächenbombardement auf den Stadtteil Geestemünde erfolgte. Ich erhielt vom Ortsgruppenleiter den Auftrag, die entstandenen Schäden im Bereich der Ortsgruppe Geestemünde zu ermitteln und auf einem Meldeblock festzuhalten. Ich erinnere mich an die unheimliche Stille, die auf den Straßen herrschte und an den Geruch von Gas und Mörtelstaub, der über dem Stadtteil lag. Als ich in die Neumarktstraße kam, sah ich, dass eine Sprengbombe unser Haus knapp verfehlt hatte und dass sich auf der Neumarktstraße ein großer Bombentrichter befand.

Die Angriffsserie setzte sich am 17. und 18. Juni mit Flächenbombardements auf den Stadtteil Lehe und auf den Fischereihafen fort. Nach diesen Angriffen wurden wir vom Jungvolk aus zu Lösch- und Bergungsarbeiten eingesetzt. Die örtlichen Telefonleitungen bestanden größtenteils aus Freileitungen, die bei den Angriffen zerstört wurden, so dass eine Kommunikation zwischen den Behörden und Einsatzleitungen nicht mehr möglich war. Wir Jungen erhielten den Auftrag, in Zusammenarbeit mit der Nachrichten-HJ ein provisorisches Nachrichtennetz aufzustellen.

Mit einem Handwagen zogen wir zum Flughafen Weddewarden und erhielten dort 2 Handvermittlungen, 25 Feldfernsprecher und Rollen mit Telefonkabeln. Mit dem Material konnten wir in den nächsten Tagen eine ortsübergreifende Verbindung aller wichtigen Stellen aufbauen. Die Vermittlungen befanden sich in der Banndienststelle in der Köperstraße und im HJ-Heim Saarpark, wo wir anschließend abwechselnd Vermittlungsdienste leisteten.

Die Angriffe auf die Stadt im Juni veranlassten die Stadtverwaltung, die Schulen zu schließen und die Schüler zu deren Sicherheit im Rahmen der sogenannten KLV (Kinderlandverschickung) auf das platte Land zu schicken. Mitte Juli 1944 verließ ich mit meiner Klasse, der A IV der Humboldtschule, und mit unserem Klassenlehrer, dem Herrn Hagemann, die Stadt mit einem Sonderzug in Richtung Lüneburger Heide.

Vom Bahnhof Bremervörde ab verließen an jeder Station die einzelnen Klassen den Zug zu ihren zugeteilten Aufenthaltsorten. Wir verließen den Zug in Lauenbrück im Kreis Rotenburg (Han) , verluden unser Gepäck auf einen bereitstehen Ackerwagen und marschierten zu unserem Bestimmungsort Stemmen, einem kleinen Dorf am Rande der Lüneburger Heide, wo wir verteilt und von den Bauern in unsere Quartiere geführt wurden.

Hier verbrachten wir den Sommer mit Schulunterricht in der Dorfschule, Erntehilfe, Kartoffelkäfer- und Bucheckernsammlungen und, wenn man Glück hatte, mit dem Auffinden von abgeworfenen Reservetanks der ersten Düsenjäger, die zur Flugabwehr auf dem Flugplatz Rotenburg eingesetzt wurden. Für das Auffinden und Abliefern eines Tanks bekam man 10 RM. Nachts hörte ich die Mäuse unter meinem Bett nagen und die feindlichen Flieger in Richtung Hamburg über mir brummen, und wenn das Brummen zu stark wurde, weckte mich der Bauer, und wir suchten einen provisorischen Splitterbunker auf, der sich auf dem Hof befand.

Nach Einbringen der Kartoffelernte wurde uns erlaubt, die Herbstferien zu Hause zu verbringen. Am Sonnabend, dem 16. September 1944, fuhren wir gemeinsam mit unserem Klassenlehrer nach Wesermünde. Es war ein warmer, sonniger Herbsttag, und ich erinnere mich des heimatlichen Wohlgefühls, das ich beim Verlassen des Bahnhofs Geestemünde empfand. Ich freute mich auf mein gemütliches Zimmer zu Hause, das ich gegen meine 4.00 qm große Kammer mit Bett und Stuhl beim Bauern tauschen konnte, und ich war der Hoffnung, dass nach Ende der Ferien der Krieg vorüber wäre und ich nicht in die Heide zurück müsste.

In dieser Hoffnung hatte ich auch alle Sachen, die mir damals gehörten, mitgenommen und räumte sie am darauf folgenden Sonntag in alle Ruhe in meinem Zimmer ein. Abends um halb zehn gab es wie immer Fliegeralarm, und wir suchten den im Hause befindlichen Luftschutzkeller auf. Montag, der 18. September 1944, war wiederum ein schöner sonniger Herbsttag, und ich genoss das Gefühl, zu Hause zu sein. Abends, gegen halb zehn, gab es wie üblich Fliegeralarm, und wir suchten zusammen mit den Hausbewohnern den Luftschutzkeller auf.

Da unser Haus in der Umgebung eines der größten und wohl stabilsten Häuser in der Umgebung war, hatte man in einem Bereich des Kellers einen sogenannten „Öffentlichen Luftschutzraum“ mit Gasschleuse, Notausgang, Feldbetten, Chemikaltoiletten und allem notwendigen Zubehör eingerichtet, der gerne von den Anwohnern des naheliegenden, sogenannten Paschviertels, in dem sich nur kleine Häuser befanden, aufgesucht wurde. Auch kamen oft Marinesoldaten, die sich in den umliegenden Gaststätten in der Ramsauer Straße oder bei Café Rehmann in der Georgstraße aufhielten, hierher. Mein Großvater war zusammen mit einem Nachbarn, Herrn Dauelsberg, als Luftschutzwart eingesetzt.

Zuerst verlief alles ganz normal, und wir nahmen an, dass der Alarm nur den nach Berlin oder Hamburg über der Deutschen Bucht einfliegenden Bomberverbänden galt. Die Männer aus dem Hause und die Marinesoldaten standen im Hof vor der Haustür, rauchten und unterhielten sich, und ich stand natürlich dabei. Die Flak schoss Sperrfeuer, und als nach kurzer Zeit der Flaksplitterregen begann, ging man in den Keller zurück.

Das Brummen der Flugzeugmotoren wurde jedoch ungewöhnlich stark, und nach kurzer Zeit hörte man die ersten Explosionen der Luftminen, die von den Bombern abgeworfen wurden, um die Dächer aufzureißen und die Häuser für den Einsatz der Brandbomben vorzubereiten. Die Türen der Gasschleusen wurden geschlossen, und man hörte die Bombeneinschläge, wobei der Kellerboden erzitterte und das Licht flackerte und erlosch. Frau Müller, die bei uns im Hause wohnte und schwerhörig war, schaute erschrocken in unsere Gesichter und fragte, ob es schlimm sei.

Das nächste fremde Geräusch war das Klacken der Stabbrandbomben rings um das Haus und das Rollen der Benzinkanister, die anscheinend auf dem Dachboden und auf dem Hof gelandet waren. Nach einiger Zeit öffnete mein Vater die Türen der Gasschleuse, und ich ging mit ihm auf den Kellergang hinaus. Alle Fenster der Mieterkeller waren von außen hell erleuchtet, es knisterte und ein starker Brandgeruch machte sich bemerkbar. Wir gingen in den Schutzraum zurück und warteten, bis die unablässigen Explosionen nachließen.

Nachdem es ruhiger geworden war, ging mein Vater aus dem Schutzraum, um die Lage zu beurteilen. Er kam zurück und sagte, dass das Haus und die Werkstatt in Flammen ständen. Eine Flucht über den Hof sei nicht möglich, da das dort gelagerte Holz, der Wagenschuppen und alle Zaunpfähle brannten. Er ging noch einmal hinaus, und ich folgte ihm in unsere Wohnung im ersten Obergeschoss. Im Treppenhaus, das aus einer hölzernen, mit Linoleum belegten Treppe bestand, fielen bereits brennende Teile bis ins Erdgeschoss. Ein Zugang zu den oberen Geschossen war nicht mehr möglich.

In unserer Wohnung im Wohnzimmer war bereits ein großes Loch in der Decke, aus dem brennende Teile auf den polierten Wohnzimmertisch fielen. Automatisch zog mein Vater den Tisch bei Seite, da er es wohl als Tischlermeister nicht mit ansehen konnte, wie sein Meisterwerk ein Raub der Flammen wurde. Er rief mir zu, ich solle versuchen, was ich an Wertsachen tragen und in den Keller bringen könnte. Ich lief in mein Zimmer, dessen Fenster keine Glasscheiben mehr hatten und wo sich die Gardinen im einsetzenden Feuersturm aufbauschten. Ich ergriff meine Schultasche und meine über alles geliebte Kodak Browny, meine 6 x 9 Foto — Box. Wir machten den Weg noch einige Male und brachten die Federbetten und andere wichtige Utensilien in den Keller hinunter.

Mein Vater forderte die anwesenden Marinesoldaten auf, mit nach oben zu kommen und retten zu helfen. Sie wagten sich einmal mit uns hinauf, und plötzlich waren sie verschwunden. Dann war uns der Weg versperrt, da mein Großvater wohl die Gefahr des brennenden Treppenhauses erkannt hatte und den öffentlichen Luftschutzraum räumen ließ. Die Leute kamen uns auf der Kellertreppe entgegen und verließen das Haus zur Neumarktstraße hin durch die inzwischen glaslosen Schaufenster unseres Möbelgeschäftes, da eine Flucht durch die Haustür über den Hof nicht möglich war.

Inzwischen hatte sich der Brand des Treppenhauses bis ins Erdgeschoss hinein ausgebreitet, und es wurde daher auch für uns Hausbewohner die höchste Zeit, den Luftschutzraum zu verlassen, da uns sonst der Weg ins Freie versperrt sein würde. Mein Vater sagte den fünf alten Damen, sie sollten ihre Wolldecken umhängen, das notwendigste Handgepäck nehmen und ihm folgen. Er führte uns ebenfalls durch das Möbelgeschäft und die zerbrochenen Schaufenster auf die Neumarktsraße. Von dort aus wollten wir versuchen, den Neumarkt zu erreichen, um in den dort vorhandenen Splittergräben Schutz zu finden.

Die Straße war durch den Feuerschein der brennenden Häuser in ein glutrotes Licht getaucht, es hatte sich ein Feuersturm entfacht, der einen Funkenregen wie glühende Schneeflocken vor sich hertrieb. Auf den Gehwegen und den Fahrbahnen steckten die Reste der ausgebrannten Stabbrandbomben wie Pilze im Waldboden. Die zum Schutz umgehängten Decken fingen durch den Funkenregen sofort an zu schwelen, und ich versuchte mit der bloßen Hand die Flocken abzuschütteln. Wir erreichten die Splittergräben, die in Höhe der Max-Diedrich-Straße ausgehoben waren und in die sich schon eine Menschenmenge geflüchtet hatte.

Wir fanden einen freien Platz und ich half den alten Damen über den Schutzwall in die Gräben zu gelangen. Um den Neumarkt herum brannten alle Häuser, selbst das Dach des Wasserturmes stand in hellen Flammen. Ab und zu hörte man starke Explosionsgeräusche, und der Feuersturm wurde immer stärker und nahm einem die Luft zum Atmen. Ich wagte den Weg zum Feuerlöschteich, der sich hinter der Markthalle zur Bülkenstrasse hin befand, und tauchte die Wolldecken und Taschentücher dort ein und brachte sie meiner Familie, damit sie Schutz vor dem Funkenregen hatte und die nassen Taschentücher als Atemschutz nutzen konnte. Immer mehr Menschen kamen aus den anliegenden Straßen geflüchtet und suchten Schutz in den Gräben, und der Platz wurde immer enger.

Das Zeitgefühl war mir verloren gegangen, und die Nacht schien mir endlos zu sein. Im Morgengrauen ließ der Feuersturm etwas nach, und mein Vater wagte den Weg zu unserem Haus. Er kam zurück und sagte uns, es sei alles niedergebrannt, und wir würden versuchen, einen Weg ins Freie zu finden. Ich lief noch einmal zum Feuerlöschteich und durchnässte die Wolldecken. Wir hängten sie uns um und krochen aus den Gräben.

Zur Georgstraße hin war uns der Weg durch die noch immer lodernden Flammen abgeschnitten, also überquerten wir den Neumarkt in Richtung Wasserturm und gelangten über den Schulhof der Allmersschule zur Klopstockstraße und von dort zum Geestemünder Friedhof. Hier hatte der Brand nicht so stark gewütet, die Luft wurde reiner, und ich begann, unter der nassen Wolldecke zu frieren. Mein Vater machte sich auf den Weg zur Hartwigstraße, wo mein Großvater einen Schrebergarten besaß. Er kam zurück und sagte, dass das Gartenhaus stehen geblieben war und wir dort Unterschlupf finden würden. Wir begaben uns dorthin und trafen dort auf meinen Großvater, der auf irgendeinem Weg dorthin gelangt war und gerade Kaffee zubereitet hatte. Erschöpft ließen wir uns nieder, ich legte mich auf den Boden und schlief sofort ein.

Als ich gegen Mittag erwachte, spürte ich ein starkes Brennen in den Augen und im Magen ein Übelkeitsgefühl. Mein Vater hatte den Vormittag genutzt, um die Lage zu sondieren und hatte dabei festgestellt, dass die NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) am Eingang des Bürgerparks auf dem Gelände des Café Roux eine Auffangstation mit Feldküche und belegten Broten zur Versorgung eingerichtet hatte.

Die Wiese vor dem Café an der Hartwigstraße war voller Menschen, die in der nun warmen Sonne mit ihren letzten Habseligkeiten lagerten. Ich suchte eine DRK-Station auf und der anwesende Arzt stellte bei mir eine Rauchvergiftung fest und verwies mich zur weiteren Behandlung an eine DRK-Station, die sich im alten Geestemünder Rathaus in der heutigen Klussmannstraße befinden sollte. Ich machte mich am Nachmittag auf den Weg dorthin, durch die Bismarckstraße, an rauchenden Trümmern vorbei und wurde dort mit Augentropfen behandelt.

Die darauf folgende Nacht verbrachten wir alle im Gartenhaus an der Hartwigstraße. Am nächsten Morgen machte ich mich mit meinem Vater auf den Weg zu unserem Haus in der Buchtstraße. Wir wollten versuchen, in den Luftschutzkeller zu gelangen, um unsere Sachen zu bergen. Die eingelagerten Kohlenvorräte in den Mieterkellern hatten jedoch Feuer gefangen, der ganze Keller glühte unter den Trümmern, und wir konnten nicht in den Schutzraum vorzudringen. Erst am nächsten Morgen gelang es uns zusammen mit einem Einsatztrupp der Marine, einen Zugang zu schaffen, und wir fanden den Schutzraum dank der eingebauten Absteifungen bis auf eine verbrannte Tür der Gasschleuse unversehrt vor.

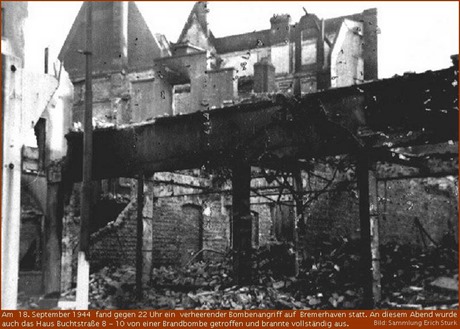

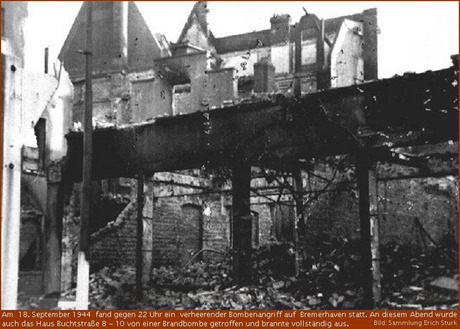

Es herrschte noch eine große Hitze dort unten, aber wir konnten unser Luftschutzgepäck und die geretteten Federbetten auf die Straße bringen. Zu meiner großen Freude fand ich auch meine Kodakbox unversehrt vor, in der sich noch ein Film befand, und ich machte verbotenerweise die anliegenden Aufnahmen von unserem Haus und der Umgebung.

Die Mariner durchsuchten auch die Räume des öffentlichen Schutzraumes und fanden dort eine Leiche, die dann als der Nachtwächter des gegenüberliegenden Kinos „Metropol“ identifiziert wurde. Er musste sich nach unserem Verlassen der Schutzräume dorthin geflüchtet haben und war dann dort erstickt. Es war die erste Leiche, die ich meinem Leben sah, und es hat mich sehr erschüttert.

Die NSV organisierte die Evakuierung der obdachlosen Einwohner in die umliegenden Dörfer und meine Großeltern gelangten dadurch in den Ort Heine bei Stubben. Meine Familie und ich fanden dann nach einigen Tagen Quartier bei einer befreundeten Familie in der Elsässer Straße, bei der wir die nächsten vier Jahre gewohnt haben.

Bremerhaven, im Juli 2004 | Erich Sturk

Vielen Dank an Herrn Erich Sturk, dass er die Leser des DeichSPIEGELS an seinen Erinnerungen teilhaben lässt.

Lieber Herr Schwiebert,

vielen Dank für Ihre e‑mail. Natürlich können Sie meine e‑mail veröffentlichen.

Ich bin gebürtiger Wilhelmshavener, 1937, aber wohnte fast immer in Wesermünde/Bremerhaven/ Lehe. Trotz was man so über die NS Zeit liest, wird das Bild immer aus politischen Gründen verzerrt. Zum Beispiel, als Siebenjähriger wusste ich, dass es KZ’s gab und dass man dort ganz schnell landen konnte, wenn ein Verwandter von den Behörden angeklagt wurde. Ich wusste das KZ’s furchtbare Plätze waren, aber nicht genau, was dort Menschen angetan wurde. Der 12 Uhr Nachrichtenrundfunk fesselte mich immer, weil — unter Sippenhaft — Verwandte mitschuldig wurden wenn ein Familienangehöriger — Vater, Onkels, usw. beim Militär zu den Alliierten überlief.

In der Hinsicht waren die Bombenangriffe nicht so beängstigend, denn nach einigen Stunden wusste man doch, ob man sie überlebt hat oder nicht. Lebensmittel waren immer knapp und die Karten meistens wertlos, es sei denn für Kartoffeln, Magermilch, und vielleicht Kohl. Butter, Eier, Fleisch, für die wir Karten hatten, gab es einfach nicht. Tage vor dem Einmarsch der Schotten bekamen wir plötzlich etliche Kilo Butter, Käse, und sonstige Köstlichkeiten, die bis dahin nicht existiert haben sollten. Die folgenden Jahre waren von Hunger, Wohnungsnot, Kohlenmangel und anderen Mangel regiert. Der Morgentau-Plan wurde implementiert, und nur die Sovietgefahr über Berlin erleichterte es allmählich.

Nun, über mich. Seit 1958 habe ich fast nie Deutsch gesprochen und wenig gelesen, es sei denn, mittelalterliche Literatur. Gymnasium besuchte ich im Sauerland und in den Niederlanden. Meine höhere Erziehung war AB San Francisco State U, MA, University of California, Ph.D. University of California, und Studium und Forschungsarbeiten in Taiwan. Mein Fach ist chinesische Geschichte. Meine letzte Reise nach Deutschland war in 1982, für eine Woche Aufenthalt.

Meine Gattin und ich leben auf einem kleinen Grundstück, 2,5 ha, außerhalb von Sointula, im Ruhestand. Und ja, ich bin froh dass ich nicht mehr so lange Leben muss, aber ich fürchte mich für meine zwei Söhne und meinen Enkelsohn. Sie werden die Suppe, die unsere und die nächste Generation der Welt eingebrockt haben, essen müssen. Denn wie Hegel vor zweihundert oder so Jahren schrieb, lernen wie nichts von Geschichte. Was ich jedoch von meinen Arbeiten gelernt habe ist dies: Wo Habgier sich einnistet, werden alle anderen Gedankengänge beiseite geschoben.

Leider!

Mit herzlichsten Gruß und Entschuldigung über mein holpriges Deutsch,

Frank A. Lojewski

Hegel schrieb: Geschichte lehrt uns, dass wir nicht von Geschichte lernen. Leider ist das die Wahrheit. Weil die Bomberei furchtbar war, und die Besatzung war gar nicht besser. Kälte, Hunger, Furcht.

Wir wohnten am Kriegsende in der Schleusenstraße. Weihnachtsabend 1945 wurde ein Hafenarbeiter von der amerikanischen Wache vor unserer Tür erschossen. Er hatte für seine acht Kinder Bonbon gestohlen, rannte vor der Wache weg und wurde so einfach abgeknallt.

Wir zogen — flohen, bald in die Britische Zone nach Sievern, nördlich von Langen. Weil es nicht viel besser war oder mehr zu essen gab, war das Spielen in der Heide und auf dem Moor, den Weiden und Wäldern wunderbar. Als ich dann in 1982 dieses Dorf wieder besuchte, war jedes alte Fachwerkhaus abgerissen worden, und die herrlichen Moore in eine Sandwüste verwandelt worden. Deutsche lernten etwas von den Alliierten: Habgier, Habgier über alles und ohne Grenzen. Ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr lange Leben muss, denn soweit ist der Fortschritt immer tiefer in den Untergang.

Meinen neue Heimat ist auf einer kleinen Insel, Malcolm Island, an der Nordspitze von Vancouver Island, in British Columbia, Canada (siehe Sointula auf dem Internet). Hier waren wir wohl nicht bombadiert worden und können unsere eigenen Esswaren selbst anbauen, vom Strand, wie die Indianer, sammeln, oder auch jagen und fischen.

Mit dem neuen Führer in Washington, ein Krieg mit Iran ist nicht nur möglich, sogar wahrscheinlich. Werden die Russen und Chinesen einfach dabei stehen und zugucken?

Frank A. Lojewski

Lieber Herr Lojewski,

Ihr Bericht hat mich erschüttert und aufgerüttelt. Ich bin 1949 geboren und kann, wie damals unser Altbundeskanzler Helmut Kohl, über die Gnade meiner späten Geburt dankbar sein. Ich musste die Schrecken des Krieges nicht miterleben. Ich war fünf Jahre alt, als ein englischer Soldat mich in seinem Jeep ließ und mit mir ein paar Runden über den Lüneburger Marktplatz fuhr.

Mein Vater, Jahrgang 1922, kam 1948 aus russischer Gefangenschaft heim. Später hatte ich als junger Mann viele Fragen an ihn, die unbeantwortet blieben. Heute gibt es nicht mehr viele Zeitzeugen, und die Nazizeit versinkt langsam im Nebel.

Ich würde den Inhalt der Email, die Sie mir netterweise geschrieben haben, gerne in meinem DeichSPIEGEL veröffentlichen. Zur Mahnung!!! Ich bitte Sie höflich um Ihre Erlaubnis.

Falls Sie noch Fotomaterial aus Ihren Bremerhavener Tagen haben, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir etwas zur Verfügung stellen könnten.

Ich verstehe Sie so gut, dass Sie in Kanada leben. Bitte freuen Sie sich nicht auf Ihren Tod. Leben Sie, und freuen Sie sich über Ihr Leben…

Ganz herzliche liebe Grüße aus Bremerhaven

Ihr

Hermann Schwiebert

Zweimal erlebte ich einen Großangriff auf Wesermünde. Der erste fand auf einem Sonntag statt, so um Mittag. Wir wohnten in der Leher Kaserne, dem heutigen Stadtamt, an der Südwest Ecke. Als wir uns gerade zur Mahlzeit hinsetzen wollten, heulten plötzlich die Sirenen. Wir mussten sofort in den Keller des anliegenden Blocks, in den letzten Raum.

Dann fing es an zu hageln. Die Panzerklappen des Fensters flogen auf, und meine älterer Bruder und ich standen auf einer Bank und sahen das Blitzen und die Staubwolken, weil die schwere Stahlklappe auf und zu knallte. Unser Dienstmädchen wollte in den Gang gehen, aber mein Bruder riss sie zurück, denn sonst wäre sie von der Panzertür erschlagen worden. Meine Mutter und Schwestern schrien und weinten ohne Unterlass. Unter uns brummte es eigenartig. Endlich konnten wir wieder zu unserer Wohnung zurück.

Es stellte sich heraus, dass unter unserem Kellerraum ein 500 Kilo Blindgänger lag. Er wurde dann ausgegraben. Am nächsten Nachmittag explodierte er mit einem Leutnant und einem russischen Gefangenen. Ein Splitter schlug auf der Sportwiese, die voller ausgebombter Leute war, ein. Ich war da gerade unter diesen Menschen, sah den Splitter, fasste ihn an, und bratete meine Finger.

Danach auf Ferien nach Wilhelmshaven, wo verspätete Ostereier vom Himmel kamen. Zurück nach Wesermünde, es war schon dunkel als wir in unserer neuen Wohnung auf der Schleusenstraße ankamen. Das Dienstmädchen schaltete das Licht an, und eine Garbe von einem Maschinengewehr grüsste uns sehr herzlich. Vier Stocken schnell runter in den Keller.

Als das Brummen der Bomber nicht mehr zu hören war, sind wir auf die Strasse gegangen. Alles brannte, das Hallenbad schräg gegenüber war dabei, sich in ein offenes Bad zu verwandeln. Bald danach wurden wir Kinder nach einem winzigen Moordorf südlich von Bremervörde gesandt. Wesermünde war ein riesiger Trümmerhaufen.

Wie wir heute wissen, war seit dem Großangriff auf Hamburg in 1941 das Bomberziel die Zivilbevölkerung. Was man nicht tut, um Zivilisation zu retten!

Sehr geehrter Herr Lojewski,

vielen Dank für die Schilderung Ihrer schlimmen Kindheitserlebnisse. Viele Leser des DeichSPIEGEL hinterlassen hier Kommentare, um ihre Erinnerungen mit anderen Lesern zu teilen. Darüber bin ich sehr froh. Es hilft, längst Vergangenes vor dem Vergessen zu bewahren.

Herzliche Grüße

Hermann Schwiebert

Ich denke an jedem 18.9. an meine liebsten Verwandten, die ich an diesem Tag verlor. Ich war 6 Monate alt und bei meiner Mutti im Bay. Wald. Vati war Feldwebel bei der Luftwaffe. Er verlor Mutter, Großmutter, zwei Schwestern und seine Nichte und Neffen. Sein Vater (Seelotse) war kurz vorher verstorben.

Das Haus stand in der Deichstraße, und wie immer bei Bombenalarm waren alle im Keller, dort hat Vati sie dann ausgegraben. Ab diesem Tag hatte er eine graue Strähne in seinen dunklen Haaren. An die Erzählungen danach erinnere ich mich noch heute mit wehem Herzen.

Meine Mutter wohnte in der Paschstraße 6. Sie hat mir von dem Angriff erzählt. Ich habe aus ihren Erinnerungen ein Gedicht und eine Geschichte geschrieben:

Bremerhaven 18.09.1944

Sie hörte die Sirenen, sie wusste, was das bedeutet. Fliegeralarm. Alles zusammen packen, nur das Nötigste. Wie oft hatte sie das schon gemacht. Immer war es nur Alarm. Wie wird es heute sein? Lohnt es sich in den Bunker zu gehen? Bis jetzt sind wir doch glimpflich davon gekommen. Sie hatte Angst. Angst vor den Bomben. Angst vor diesem Bunker. Früher, als sie noch klein war, hatte sie oft auf dem Gelände gespielt. Aber da hineingehen. Nein, niemals.

Sie wollte nicht. Aber sie musste, denn das war die einzige Möglichkeit, ihr Leben zu schützen. Ihre Familie und Freunde drängelten. Beeil Dich, sonst kommen wir nicht mehr hinein.

Und Harras? Nein Harras ist nur ein Hund, der durfte nicht mit hinein. Aber ohne Harras zu gehen, das fiel ihr so schwer.

Sie musste ohne ihn gehen. Hinein in diesen Bunker. Ein letzter Blick, auf die gewohnte Umgebung, auf zuhause, mein zuhause und auf Harras.

Die Menschen strömten in den Bunker. Alle nur das Notwendigste dabei. Und dann wurden die Türen geschlossen. Dicht nebeneinander gepfercht. Die Angst, die Fassungslosigkeit, den Schrecken im Gesicht. Stille. Warten. Ab und zu ein leises Wimmern. Von einem Kind, einem Erwachsenen. Wimmern, beten, Stille.

Und dann hört man sie kommen. Man spürt die Bomben fallen. Der Putz rieselt nieder. Gedröhne, vibrieren. Wie lange? Sekunden, Minuten, Stunden ————- eine Ewigkeit.

Dann ist es endlich vorbei. Erleichterung, das Gefühl, wir leben noch. Wir haben es geschafft. Nur hinaus. Zurück nach Haus. Die Türen werden geöffnet. Ihr könnt alle hinausgehen, es ist vorbei.

Hinaus, die Türen offen ——-

Tausendmal hatte sie es sich vorgestellt. Das danach. Und nun hinaus, aus dem Bunker. Das Unvorstellbare.——————

Der Himmel knallrot, mit schwarzem dicken Rauch. Die ganze Stadt brennt. Alles brennt. Kein Haus, das die Sicht nimmt. Alles dem Erdboden gleich. Überall Feuer. Selbst die Bismarckstraße ist nicht begehbar. Die Strasse ist geteert, sie brennt oder ist durch die Hitze so aufgeweicht, dass man im Teer versinkt und steckenbleibt. Sirenen kreischen, vom Hafen her hört man das Tuten einiger Schiffe, endloses Tuten.

Nichts ist wie vorher, bevor sie in den Bunker gingen. Sie haben alle, alles verloren.

Aber das Wichtigste ist, dass sie noch alle Leben. Ihre Eltern, ihre Schwester, ihr kleiner Bruder und sie Selbst. Aber ihr zuhause? Alles verloren. Wie so viel Andere. Nichts war mehr da. Alles zerstört. Zu Fuß mussten sie flüchten. Flüchten aus ihrer Stadt, ihrer Heimat, ihrem zuhause. Das binnen weniger Minuten in Schutt und Asche lag. Und Harras? Sie hörte ihn bellen. Noch lange Jahre lang.

Das Gedicht heißt:

Der Morgen danach

Ich höre dich erzählen

Wie so oft schon zuvor

Spür den Schmerz, deine Angst

Tränen steigen empor.

Von der Nacht dort im Bunker

Zwischen Hoffen und Bangen

Nie konnte der Albtraum

Aus deiner Seele gelangen.

+

+

+

Morgen früh scheint die Sonne

Alles wird wieder gut

Morgen früh ist der Krieg aus

Daraus schöpftest Du Mut.

Hieltst die Hand Deines Bruders

Denn er war noch so klein

Und sagtest zu ihm:

Ich lass Dich niemals allein.

Bald ist der Angriff vorbei

Wie es jedes Mal war

Vielleicht brennt es ein wenig

Doch ich bin Dir ganz nah.

+

+

+

Der Morgen danach

Wieder hattet ihr Glück

Wolltet raus aus dem Bunker

Nach Hause zurück.

Doch der Morgen danach

War unendlich schwer

Eure Stadt, eure Heimat

Es gab sie nicht mehr.

Ich war neun Jahre alt, als Wesermünde bombardiert wurde. Ich erlebte den Angriff im Keller der Blexer Pastorei und erinnere mich an das Rauschen der Stab-Brandbomben und an die Explosionen der Sprengbomben. Man hatte mich geweckt, als Alarm gegeben wurde, aber schon auf der Treppe sah man die “Tannenbäume”, mit denen die Flieger das Zielgebiet absteckten. Kurz bevor die ersten Bomben fielen soll eine Frau in das Mikrophon des Radiosenders geschrieben haben: “Großangriff auf Wesermünde. Großangriff auf Wesernünde.” Wir saßen im Keller. Das erste Mal erlebte ich, dass meine Mutter Angst hatte.

Dann erschütterte eine Luftmine den Marschenboden. Die Pastorei schwankte wie ein Schiff. Getroffen war die Ziegelei, wo angeblich Gummi für den U‑Bootbau lag. Entwarnung wurde nicht mehr gegeben. In Einswarden wurde noch die “Kurze Straße” zerstört. Gemeint war offenbar “Weserflug”. Als wir wieder in die Wohnung kamen — das Haus war unversehrt — konnten wir die Fenster nicht mehr öffnen. Und danach lag Wesermünde eine Woche lang und länger unter einer Rauchwand verborgen, selbst der Turm der Großen Kirche war nicht mehr zu sehen. Noch eine Frage: Erinnert sich Jemand an das Baugeschäft Hanssen in der Elbestraße?

Klaus Dede: *1.Juni 1935 +5. Mai 2018

Danke, Klaus Dede, das Sie uns an Ihre Erinnerungen teilhaben lassen. Augenzeugenberichte sind durch keinen Roman und durch keinen Film zu ersetzen.

Ich habe mich erinnert, an die Bombenangriffe auf Geestemünde, war ganze 10 Jahre alt. Sind bei mir noch immer in Gedanken vorhanden.

Im großen habe ich es auch so erlebt wie es Herr Erich Sturk erzählt hat. Meine Eltern und wir Kinder wir wohnten in der Raabestraße Hausnummer 22 ganz oben, haben den ersten Angriff in unseren Keller erlebt.

In der Raabestraße hatten wir keine Schäden, dafür war die Buchtstraße, Grasshofstraße und an der Mühle alles platt.

Den zweiten großen Angriff haben wir im Flachbunker in der Raabestraße hinter der katholischen Schule überlebt.

Haus war total ausgebrannt. Die Folge war, Mutter mit drei Kinder in Schwanewede verbracht.

Für die Bombennacht, bedanken wir uns besonders, bei Kaufmann Dehning, die Tochter hat uns aus dem brennenden Laden die ganze Nacht

mit Lebensmittel versorgt.

Ich finde es gut, dass es noch Zeitzeugen gibt, die die schlimmen Bombennächte in Erinnerung halten. Da, wie dir bekannt ist, ich des öfteren Gast der MOS war, füge ich mal ein Bild bei, aus dem zu ersehen ist, wie präzise doch die Bomben fielen.

Die Geeste ist mit ihren Schleifen ja wirklich ein schmales Band. Und doch haben sie es fertig gebracht, dass nicht eine Bombe auf die MOS fiel.Ich finde, dass kommt auf dem Bild eindrucksvoll zur Geltung.