Der am 30. März 1921 in Lindau am Bodensee geborene amerikanische Fotograf Clemens Kalischer hat den Holocaust überlebt und in den Jahren 1947 und 1948 einen Bilderzyklus erschaffen, dem er den Namen “Displaced Persons” gab. Es ist ein fotografisches Erinnerungswerk über Menschen, die den Holocaust ebenfalls überlebt haben. Nun hat das Deutsche Auswandererhaus die Bilderserie erworben und wird sie ab Mitte Juli ausstellen.

Die Serie umfasst 30 originale großformatige Silbergelatine-Abzüge und zeigt die Ankunft von Holocaust-Überlebenden am Hafen von New York. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren insgesamt 550.000 Displaced Persons über Bremerhaven in die USA ausgewandert.

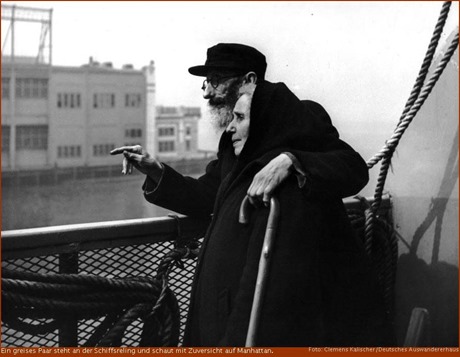

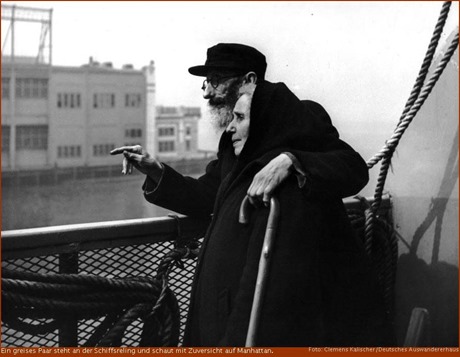

Ein greises Paar steht an der Schiffsreling und richtet seinen Blick geradeaus. Es ist im Halbprofil zu sehen. Liebevoll umarmt er seine Frau und deutet mit dem rechten Zeigefinger nach vorne in Richtung Manhattan. Erleichterung, Hoffnung und Zuversicht erstrahlt aus beiden Gesichtern, in denen ansonsten das Leid der vergangenen Jahre geschrieben steht. Seine Hände verraten, dass er schwer gearbeitet hat. Doch nun scheint es überstanden, ein neuer Lebensabschnitt kann beginnen.

Als “Displaced Persons“ hat das Paar 1948 den Hafen von New York erreicht. Wie Hunderttausende andere, vor allem osteuropäische ehemalige jüdische KZ-Häftlinge, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene auch, sind sie nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA gezogen, weil sie nicht in Europa bleiben wollten. Der deutschstämmige Fotograf Clemens Kalischer, der 1933 selber mit seiner jüdischen Familie aus Europa geflüchtet war, hat diese noch heimatlosen Menschen bei ihrer Ankunft in der Nähe von Battery Park fotografiert. Daraus entstand der 30 Bilder umfassende Zyklus “Displaced Persons“, einer der ersten Serien des jungen Fotografen, der später für so renommierte Publikationen wie “Newsweek“ und “New York Times“ arbeiten sollte.

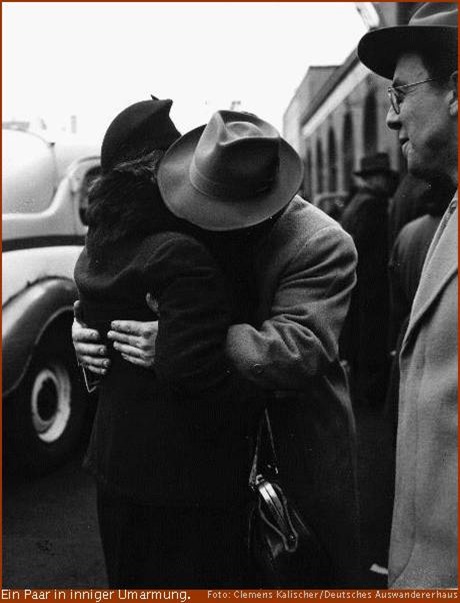

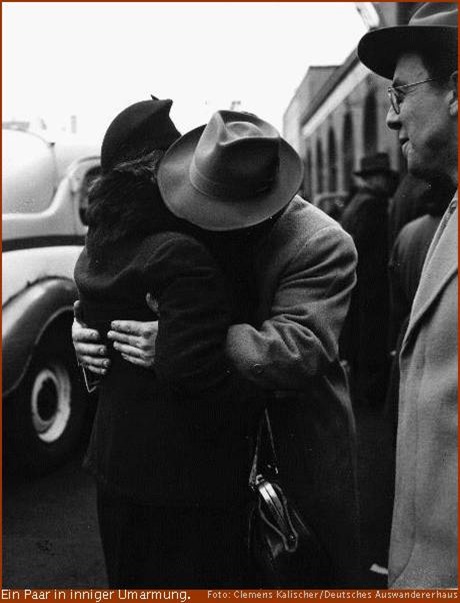

Ein Paar in inniger Umarmung. Er hält sie mit beiden Händen fest, die Hüte verbergen die Gesichter. Es könnte ein trauriger Abschied sein. Doch das Lächeln des in der Nähe stehenden und die Szene beobachtenden Passanten verrät, dass es sich um ein dankbares, erleichtertes Wiedersehen handeln muss.

“Es gibt sehr wenige Künstler, die sich mit den Displaced Persons so intensiv auseinandergesetzt haben wie Clemens Kalischer. Seine eigene Flucht als Jude vor dem nationalsozialistischen Terror, seine Jahre als Zwangsarbeiter in Frankreich und seine Einwanderung in die USA 1942 spielten eine große Rolle im Umgang mit den heimatlosen Überlebenden des Holocaust“, erklärte Dr. Simone Eick, Direktorin des Deutschen Auswandererhauses Bremerhaven, bei der Vorstellung der Fotografien. Das Museum hat den Zyklus jüngst für seine Sammlung erworben. Er ergänzt die bereits in der Museumssammlung vorhandenen biografischen Konvolute von Displaced Persons.

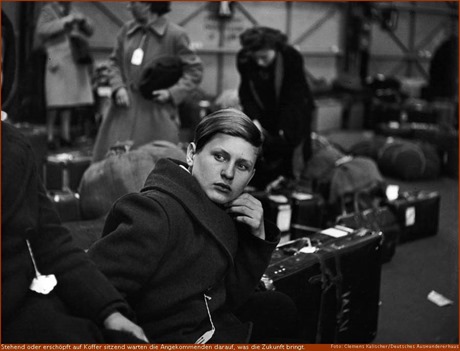

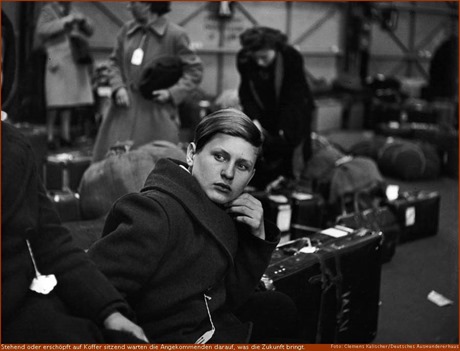

Umarmungen sind ein wiederkehrendes Motiv in der Serie, ebenso wie zwischen Koffern Sitzende und Wartende – und Blicke voller Erschöpfung, aber auch Neugier auf das, was jetzt kommen mag.

1921 in Lindau am Bodensee geboren, war Clemens Kalischer in den 1940er Jahren selber noch ein Fremder in New York. Wann auch immer nach dem Zweiten Weltkrieg ein Schiff ankam, ging er zum Hafen und machte Fotos. In einem Interview sagte er einmal: „Ich sah die Angst und die Erwartungen in den Gesichtern der Männer, Frauen und Kinder, und ich konnte wirklich mit ihnen mitfühlen, weil ich das gleiche erlebt hatte. […] Ich war irgendwie einer von ihnen und sie fühlten es, sie wussten, dass ich nicht nur ein neugieriger Journalist war.“ Clemens Kalischer interpretiert und kommentiert nicht – der Fotograf hält Szenen und Menschen fest, die der Betrachter nicht kennt, deren Geschichten er aber automatisch weiterzudenken versucht.

Umarmungen sind ein wiederkehrendes Motiv in der Serie, ebenso wie zwischen Koffern Sitzende und Wartende – und Blicke voller Erschöpfung, aber auch Neugier auf das, was jetzt kommen mag.

Das Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven stellt die Fotos im Rahmen der Sonderausstellung “Displaced Persons. Überlebende des Holocaust 1938 – 1951“ vom 14. Juli bis 30. November 2014 aus.

Fotos: C. Kalischer, © Sammlung Deutsches Auswandererhaus

Quelle:

Deutsches Auswandererhaus Bremerhaven