Kommt die Viermastbark “Peking” nach Hamburg?

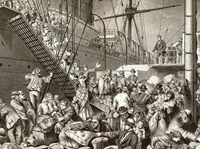

Die am 25. Februar 1911 bei der Hamburger Werft Blohm & Voss vom Stapel gelaufene “Peking” ist eine Viermast-Stahlbark und gehörte zu den berühmten Flying P‑Linern der Reederei F. Laeisz. Wie alle Segelschiffe der Reederei aus Hamburg beginnt ihr Name (seit 1877 generell) mit einem „P“ und wurde nach Chinas Hauptstadt Peking benannt. Sie war als Frachtschiff für Nitrate zwischen Europa und Chile unterwegs. Heute liegt sie als Museumsschiff in New York am Pier des South Street Seaport Museum.

Seit einigen Jahren wird versucht, den legendären Windjammer von New York nach Hamburg zurückzuholen, um es an den 50er-Schuppen am Hafenmuseum festzumachen. Zur Finanzierung des Unternehmens fehlen aber noch einige Hunderttausend Euro. Und so hofft man in Hamburg auf Sponsoren, die das Geld für die Rückführung der “Peking” aufbringen. Bevor die Bark mit einem Dockschiff für etwa 1,2 Millionen Euro nach Hamburg gebracht werden kann, müsste allerdings noch in New York der sanierungsbedürftige Rumpf verstärkt werden. In Hamburg angekommen, ist eine komplette Rumpfsanierung unumgänglich.

Die Zeit drängt: Bis Jahresende muss das Schiff den New Yorker Museumshafen verlassen haben, sonst wird es dort abgewrackt.

Wegen der Ähnlichkeit in Bauart und Größe hießen die letzten acht Viermastbarken von F. Laeisz “Die acht Schwestern”: “Pangani” (1903), “Petschili” (1903), “Pamir” (1905), “Peking” (1911), “Passat” (1911), “Pola” (1918), “Priwall” (1920) und “Padua” (1926; heute “Krusenstern”). Heute sind nur noch die “Passat” (Travemünde), die “Peking” (New York) und die “Krusenstern” (ex “Padua”) erhalten. Die “Krusenstern” ist das einzige der Schiffe, das als Segelschulschiff des russischen Ministeriums für Fischwirtschaft mit Heimathafen Kaliningrad heute noch zur See fährt.

Wegen der Ähnlichkeit in Bauart und Größe hießen die letzten acht Viermastbarken von F. Laeisz “Die acht Schwestern”: “Pangani” (1903), “Petschili” (1903), “Pamir” (1905), “Peking” (1911), “Passat” (1911), “Pola” (1918), “Priwall” (1920) und “Padua” (1926; heute “Krusenstern”). Heute sind nur noch die “Passat” (Travemünde), die “Peking” (New York) und die “Krusenstern” (ex “Padua”) erhalten. Die “Krusenstern” ist das einzige der Schiffe, das als Segelschulschiff des russischen Ministeriums für Fischwirtschaft mit Heimathafen Kaliningrad heute noch zur See fährt.

Die “Flying‑P Liner” segelten mit Massengütern zwischen Hamburg und Südamerika. Die besonders schnellen Windjammer mussten – anders als Dampfschiffe – keine riesigen Mengen Kohlen bunkern. Die “Peking” gehört zu den letzten dieser Segelschiffgeneration, die nicht umgebaut wurden. Sie hat noch nicht einmal einen Motor.

am einst auch der Zittauer Damasthändlers Johann Christian Ameiß nach Görlitz und ließ sich 1727 bis 1929 das heute auch als Barockhaus bekannte Wohngebäude Neißstraße 30 erstellen. Seit 1951 gehört das Haus, das eng mit der Geschichte der Stadt Görlitz und der Oberlausitz verbunden ist, dem Kulturhistorischen Museum Görlitz.

am einst auch der Zittauer Damasthändlers Johann Christian Ameiß nach Görlitz und ließ sich 1727 bis 1929 das heute auch als Barockhaus bekannte Wohngebäude Neißstraße 30 erstellen. Seit 1951 gehört das Haus, das eng mit der Geschichte der Stadt Görlitz und der Oberlausitz verbunden ist, dem Kulturhistorischen Museum Görlitz.

In der Ausgabe September 2011 berichtete die StadtBILD, dass die Görlitzer ihr in den letzten Jahren für insgesamt 8,4 Millionen Euro prachtvoll restauriertes Barockhaus am 29. Juli 2011 wieder in Besitz nehmen konnten. Bis zu 9 Farbschichten der wertvollen Stuckdecken mussten entfernt werden, um in allen Räumen den Originalzustand wieder herzustellen. Die alten Fußböden wurden erhalten und Fenster und Türen denkmalgerecht erneuert. Ein barocker Ofen aus der Zeit um 1720 wurde aus dem Amtsverwalterhaus Schloss Neu-Hörnitz herbeigeschafft und ziert nun den Großen Salon der Ameißschen Wohnung.

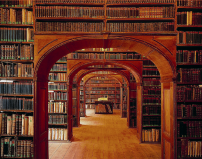

In der Ausgabe September 2011 berichtete die StadtBILD, dass die Görlitzer ihr in den letzten Jahren für insgesamt 8,4 Millionen Euro prachtvoll restauriertes Barockhaus am 29. Juli 2011 wieder in Besitz nehmen konnten. Bis zu 9 Farbschichten der wertvollen Stuckdecken mussten entfernt werden, um in allen Räumen den Originalzustand wieder herzustellen. Die alten Fußböden wurden erhalten und Fenster und Türen denkmalgerecht erneuert. Ein barocker Ofen aus der Zeit um 1720 wurde aus dem Amtsverwalterhaus Schloss Neu-Hörnitz herbeigeschafft und ziert nun den Großen Salon der Ameißschen Wohnung. Im 1. Stock hat die Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften mit ihren wertvollen Buchbeständen Einzug gehalten. Der wohl schönste Bibliothekssaal Deutschlands versetzt seine Besucher unweigerlich ins Erstaunen. Doch auch in der 2. Etage werden sich die Besucher nicht langweilen: Sammlungen der Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften mit dem

Im 1. Stock hat die Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften mit ihren wertvollen Buchbeständen Einzug gehalten. Der wohl schönste Bibliothekssaal Deutschlands versetzt seine Besucher unweigerlich ins Erstaunen. Doch auch in der 2. Etage werden sich die Besucher nicht langweilen: Sammlungen der Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften mit dem  einzigartigen Physikalischen Kabinett des Adolph Traugott von Gersdorf mit seinen teils skurilen Elektrifizierungsmaschinen ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Es können hier gar nicht alle Sammlungen aufgezählt werden. Doch die historisch bedeutsamen und wertvollen Gemälde und Stiche bekannter schlesischer, Oberlausitzer und deutscher Künstler aus der Epochen der Romantik und der Aufklärung sollen hier erwähnt werden.

einzigartigen Physikalischen Kabinett des Adolph Traugott von Gersdorf mit seinen teils skurilen Elektrifizierungsmaschinen ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Es können hier gar nicht alle Sammlungen aufgezählt werden. Doch die historisch bedeutsamen und wertvollen Gemälde und Stiche bekannter schlesischer, Oberlausitzer und deutscher Künstler aus der Epochen der Romantik und der Aufklärung sollen hier erwähnt werden.

Erinnerungen eines ehemaligen Matrosen

Erinnerungen eines ehemaligen Matrosen Authentisch eingerichtete Wohnräume wie Flur, Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Kinder- und Jugendzimmer führen den Besucher in die Vergangenheit. Aber auch für die damalige Zeit typische Gaststätten, Tankstellen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Büros, Lebensmittel, und Verpackungen sind hier zu sehen. Zudem wurde ein riesiges Zeitungs‑, Zeitschriften- und Prospekte-Archiv mit ca. 5000 Exemplaren zusammengetragen.

Authentisch eingerichtete Wohnräume wie Flur, Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Kinder- und Jugendzimmer führen den Besucher in die Vergangenheit. Aber auch für die damalige Zeit typische Gaststätten, Tankstellen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Büros, Lebensmittel, und Verpackungen sind hier zu sehen. Zudem wurde ein riesiges Zeitungs‑, Zeitschriften- und Prospekte-Archiv mit ca. 5000 Exemplaren zusammengetragen.