Geschichte der Görlitzer Peterskirche

Mächtig und stolz ragt unsere altehrwürdige Peterskirche zum Himmel auf dem alten Burgberge der Stadt Görlitz, und sieben Jahrhunderte hat sie mit den Bürgern der Stadt als Trösterin, Erbauerin und Ermahnerin Freud und Leid geteilt. Heilige Scheu umfängt uns, wenn wir den alten, wundervollen Bau mit seinen unzähligen Merkwürdigkeiten und Rätseln betreten, die Form und Inhalt im ganzen und einzelnen dem sinnenden Beschauer aufgeben.

Mächtig und stolz ragt unsere altehrwürdige Peterskirche zum Himmel auf dem alten Burgberge der Stadt Görlitz, und sieben Jahrhunderte hat sie mit den Bürgern der Stadt als Trösterin, Erbauerin und Ermahnerin Freud und Leid geteilt. Heilige Scheu umfängt uns, wenn wir den alten, wundervollen Bau mit seinen unzähligen Merkwürdigkeiten und Rätseln betreten, die Form und Inhalt im ganzen und einzelnen dem sinnenden Beschauer aufgeben.

Freilich wissen wir, das unser Gotteshaus nicht mehr das ist, was es einst war, sondern das ein furchtbarer Brand fast alles zerstörte und nur kaum etwas den Flammen entging. Aber wer das herrliche Westportal, die Krypta und die Menschenfiguren an ihren Wänden, Konsolen und Pfeilern, die Wasserspeier mit den Teufelsmasken, die Affen, Schweine, Hunde und allerhand anderes Getier nachdenklich betrachtet, der wird sich bald so sehr in den Geist der Gotik, ja noch früherer Zeiten, versetzen, dass er gern den Nachrichten lauscht, die über Gründung und Entwicklung vorhanden sind.

Sagen verschiedenster Art haben ihren Ursprung umsponnen, von einer hier verehrten Gottheit Isis, von einem Heidentempel, von ihrer Entstehung durch die Glaubensboten Methodius und Cyrillus, aus einer dem Heiligen Georg geweihten Kapelle und noch mehr. Es war ums Jahr 1225, als die älteste Kirche gegründet und aufgebaut wurde, ob in Anlehnung an eine noch ältere Kapelle (nicht Krypta) zum Heiligen Georg, die an ihrer Ostseite gestanden haben müsste, bleibt hier unerörtert. Wir müssen uns darauf beschränken, dass schon diese Kirche ein stattlicher Bau war, eine Pfeilerbasilika mit drei Schiffen, die schon damals eine bevorzugte Stellung unter den Kirchen des Ostens einzunehmen vermochte.

An einem Kreuzbau mit Querschiff ist nicht zu denken. Aber sie war für die rasch aufblühende Stadt bald zu klein und wurde trotz schwerer Wirren und Kriege doch in langer Zeit (1423–1497) so stark erweitert, dass nur wenig von dem ältesten Bau übrig blieb: die Westfront mit ihrem Portal bis in die untersten Turmgeschosse hinein, ein Teil der Südwand und ein Teil des Ostabschlusses, der die Westwand der Krypta bildet. Von den wesentlichen Formen dieses gotischen Baues kann man sich leichter eine Vorstellung machen, da aus der Zeit vor dem Brande Abbildungen erhalten sind, und zwar auf dem Holzschnitte von Metzger-Scharffenberg(1565) und dem von Braun von Hogenberg ( 1575).

Fast 200 Jahre war diese herrliche Kirche mit ihren acht Türmen die Freude und der Stolz der Görlitzer, bis sie am 16.März 1691 ein furchtbarer Brand zugleich mit 191 Häusern derart zerstörte, das fast nichts als gesprungene Mauern, Pfeiler und Gewölbe stehen blieben. Nur die Westfront mit den Resten der Haupttürme ragte aus den Ruinen zum Himmel hervor. Aber schon am 7. Mai 1696 konnte der Neubau dem Gottesdienste wiedergegeben werden, wie er mit Ausnahme der Türme, die 1891 in ihrem oberen Teile angetragen und mit neuen gotischen Helmen versehen wurden, bis heute geblieben ist.

Geblieben ist im wesentlichen der Grundriss der früheren Kirche, die ja bereits gegenüber dem ersten Bau über die Ostfront hinaus entwickelt worden war. Fünf mächtige Schiffe wölben sich wie zuvor über dem gewaltigen Raume, der sich uns erschließt, wenn wir durch das Portal der siebenhundert jährigen Westwand das Innere betreten.

Pietätvoll ist auch, dass am Äußeren des Neubaues alles erhalten wurde, was irgendwie gerettet und bewahrt werden konnte. Fassen wir die Südseite ins Auge, so werden wir besondere Verschiedenheiten in Stellung und Größe der Fenster finden. Aber auch den an der Südwand vorgelagerten Turm finden wir verändert vor.

Wir finden heute in diesem Vorbau so manches, was aus der älteren Kirche, zum Teil wie durch ein Wunder, gerettet wurde. Beispielsweise die beiden alten Holzstatuen des Petrus und Paulus, sowie die alte, einst gern bewunderte Porphyrsäule. Auch die Strebepfeiler sind nicht dieselben geblieben, während die ebenfalls durch eine Säule geteilte und getragene offene Eingangshalle am östlichen Teil der Südfront seit ihrer Erbauung im 16.Jh. ziemlich unversehrt geblieben ist. Auch auf der Nordseite befand sich eine schöne Eingangshalle, über der sich ein ganz ähnlicher Turm mit gotischer hoher Spitze erhob.

Steinbänke ziehen sich entlang der Wände beider Eingangshallen. Wurde die südliche betürmte Halle völlig gotisch gehalten, so erscheinen in der offenen Nordhalle die Seitenwände mit allerlei Muschel- und Blumenschmuck, die Decken aber mit wunderbaren gewundenen Reihungen. Von plastischem Schmuck, der sich aus alter Zeit gerettet hat, ist zwar das Kruzifix, das die Nische an der rechten Seite der Westfront zierte, verschwunden, dagegen sehen wir noch eine Taube auf ihrer Bekrönung und unter der Nische feiste Gesichter, die man als Sonne und Mond deutete.

Auf dem Türmchen selbst die Statue des St. Petrus. An derselben Ecke nach Süden erblicken wir einen gekrümmten Hund und einen Affen, der sinnend einen Menschenkopf zu betrachten scheint. Der “Baumeister” an der Nordwestseite und der Kopf des Bischofs Kaspar von Schönberg erregen besondere Aufmerksamkeit, die auch die beiden Wasserspeiser an der Süd- und Ostfront verdienen.

Wie herrlich muss der alte Bau des 15. Jahrhunderts, an dem 74 Jahre lang gearbeitet worden war, gewesen sein. Äußerlich wie auch innerlich unterscheidet er sich nicht nur durch das Material von den Backsteinkirchen Schlesiens. Seine Sonderstellung beruht auf der Breitenentfaltung der fünf Schiffe, auf der Durchsichtigkeit des Raumbildes, die durch den weiten Pfeilerabstand erzielt wurde und auf der differenzierten Profilierung der schlanken Stützen, denen die Gewölberippen entwachsen.

Das Netzgewölbe, das ohne Gurtmarkierung die Decke überspinnt, dient der Verschmelzung der Raumteile. “All dies ist schlesischen Kirchen fremd und lässt diesen Bau als einen äußersten Vorposten weltlicher Hallenräume erscheinen.” So spricht ein hervorragender Fachgelehrter in der “Kunst in Schlesien”, und der Verfasser des schlesischen Denkmälerwerks, Geheimrat Lutsch, zählt den Bau der Größe wie der Raumwirkung nach zu den bedeutendsten Kirchen des östlichen Deutschlands.

Das Angesicht dieser Kirche, mit dem es die Kenntnis ihrer Gesamtheit eröffnet, war zu allen Zeiten ihr Portal, das durch alle Fährlichkeiten von Umbauten und Brand hindurch von dem hohen Kunstgeschmack der Erbauer und ihrem starken Willen, ihrer Stadt in der neuen Kirche etwas hervorragendes zu schaffen, kündet. Aus der vom ursprünglichen dreischiffigen Bau der ältesten Kirche erhalten gebliebenen Westseite mit ihrer durch Lisenen abgeteilten und durch je einen Bodenfries des Übergangsstiles der romanischen Zeit in Geschosse zerlegten Außenwand tritt in mächtiger Weise das von einem hohen, von zwei Säulen gestützten Spitzgiebel überstiegene Prachtportal weit heraus, zu dessen erhabenem Aufbau eine vielstufige Freitreppe emporführet.

Die sich nach außen verbreiternde Türöffnung ist viermal abgetreppt mit je einer Säule in den Pfeilerwinkeln, die alle köstliche Kapitäle tragen. In erstaunenswerter Weise sind aus ihrer Würfelform bis über die Hälfte Ranken- und Blattgewinde herausgearbeitet, die je zwei meist einander zugewendete Tiere umschließen: Affen und Delphine, Tauben, Füchse und anderes Getier, die als Ausdruck eines Volksglaubens, der in wunderbaren Tiergestalten die Träger menschlicher Seelen sah, galten.

Würfelform bis über die Hälfte Ranken- und Blattgewinde herausgearbeitet, die je zwei meist einander zugewendete Tiere umschließen: Affen und Delphine, Tauben, Füchse und anderes Getier, die als Ausdruck eines Volksglaubens, der in wunderbaren Tiergestalten die Träger menschlicher Seelen sah, galten.

In einer Reihe von je zwei arabeskenartig gekrümmten und mit der Bauchseite gegeneinander gerichteten phantastischen Tieren sind Wulste gebildet, deren innerster am Kapitäl aus Sphinxen herauswächst. Rechts sehen wir einen bärtigen Mann mit erhobenen Armen, links einen Engel mit gefalteten Händen und daneben eine nackte Knabengestalt mit herabhängenden Beinen. Auch die zwischen den Wulsten verlaufenden Stäbe bieten dem Auge in nie sich wiederholender meisterhaften Ausführung prachtvoller Entwürfe immer etwas Neues und Anziehendes. Auch die Basis der Säulen zeigt noch die ursprüngliche Form des Übergangsstils.

Und auf was hat dieses Portal geschaut!

Die erste Weihe ums Jahr 1225, die zweite von 1457, die in den Chroniken seitenlang beschrieben wird, mit all ihren Pomp der katholischen Zeit,  wo der Bischof von Meißen — Kaspar von Schönberg — nach langer Prozession um die Kirche mit seinem Krummstabe an die Pforte klopfte, auf deren Flügeln Petrus und Paulus gemalt waren, bis zu den vielem Brautpaaren, die die geweihte Pforte betraten.

wo der Bischof von Meißen — Kaspar von Schönberg — nach langer Prozession um die Kirche mit seinem Krummstabe an die Pforte klopfte, auf deren Flügeln Petrus und Paulus gemalt waren, bis zu den vielem Brautpaaren, die die geweihte Pforte betraten.

Ein Blick in den erhaben-gewaltigen Raum genügt, um sich solchen Urteilen bedingungslos anzuschließen. Freilich, die 36 Altäre der gotischen Zeit, deren einen nur noch unser Museum birgt, sind verschwunden, ebenso wie die 38 zum Teil hochbedeutsamen und wunderbaren Epitaphien, die die Wände schmückten. Gesprungen und vernichtet sind die berühmten alten Glasfenster der gotischen Zeit, verschwunden infolge des Brandes von der Mitternachtswand  am früheren Hochaltare “das aus klaren Steinen künstlich durchgearbeitete Sakramentshäuschen”, 24 Ellen hoch, zur Aufbewahrung der geweihten Hostie, wogegen ganz in seiner Nähe an der Nordwand der Kirche bis heute eine lebensgroße Rundfigur Marias mit dem Christuskinde beschädigt geblieben ist.

am früheren Hochaltare “das aus klaren Steinen künstlich durchgearbeitete Sakramentshäuschen”, 24 Ellen hoch, zur Aufbewahrung der geweihten Hostie, wogegen ganz in seiner Nähe an der Nordwand der Kirche bis heute eine lebensgroße Rundfigur Marias mit dem Christuskinde beschädigt geblieben ist.

Doch trotz aller schweren Verluste hat hingebender Opferwille auch das Innere gar bald wieder zu dem überwältigenden Eindrucke erhoben, der heute hier jeden in seinen Bann zieht. Die geretteten Kostbarkeiten sind wohlgeborgen und trefflich wieder aufgestellt — außer der Maria, den beiden bereits erwähnten Holzfiguren des St. Petrus und Paulus und der prächtigen Taufglocke mit ihrem köstlichen Gitter, die der Brand verschonte. Neben dem einem geretteten Epitaphium des Bürgermeisters Gehler von 1675, das gebessert wurde, traten unter anderem die des Bürgermeisters Sommer, wie auch Kunstwerke aus vergoldeten Messing im Gewichte von nahezu 18 Zentnern mit den Bildnissen der Verstorbenen, von 1696 und 1703 auf. Wohlhabende Bürger wetteiferten in der Stiftung von Ausstattungsgegenständen für den Gottesdienst.

Die Kanzel wurde 1693 von dem Kaufmann August Kober, der Altar von der verwitweten Frau Sommer 1695 gestiftet. Er ist 30 Ellen hoch, aus Sandstein, Stuck und Marmor, das Altarblatt, das Christi Himmelfahrt darstellt, wurde von Ernst John, einem Maler aus Breslau, geschaffen.

Drei Kronleuchter, deren einer (beim Altar) in Nürnberg gefertigt wurde, ergänzten diese Geschenke und 1712 wurde die neue Bedachung aus 447 Zentnern Kupfer vollendet. Sie kostete 17.870 Taler.

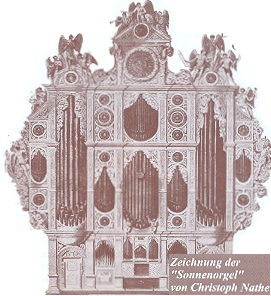

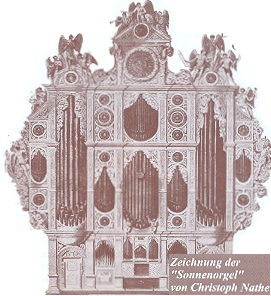

Die 13 Schlusssteine des Mittelschiffs haben noch ihren plastischen Schmuck mit Bemalung und der Darstellung von Szenen aus dem Leben Jesu, des Todes der Maria und der Dreieinigkeit. Die Westseite ziert die wappengeschmückte Magistratsloge und die gewaltige Orgel Casparinis von 1703. Eine der am hellsten strahlenden Seiten der Görlitzer Kirchengeschichte ist die Beschaffung der neuen Orgel, die durch Gaben der Gemeinde ermöglicht wurde.

Casparini, am Anfang seiner Arbeit 74-jährig, vollendete nach 6 jähriger Bauzeit sein Meisterwerk. Am 19. August 1703 wurde die Orgel feierlich geweiht.  Eugenius Casparini war als Sohn eines tüchtigen Orgelbauers in Sorau/NL geboren und ging mit 17 Jahren auf Reisen nach Bayern und Italien, wo er allein 50 Jahre in Padua lebte und strebte. Nach einer Tätigkeit an der Hofkapelle in Wien, die ihm 1000 Dukaten und eine goldene Kette mit dem Bilde des Kaisers einbrachte, baute er eine Orgel , fast so groß wie die unsere, im Trient, wo er von E. E. Rat zu Görlitz den Ruf zum Baue der großen Orgel erhielt und im Vertrauen auf die Hilfe seines tüchtigen Sohnes Adam Horatius annahm. Die Orgel soll 25.000 Taler gekostet haben, von denen der Erbauer 7.100 Taler und freie Station erhielt. Casparini starb 1706 in Nieder-Wiesa bei Greiffenberg.

Eugenius Casparini war als Sohn eines tüchtigen Orgelbauers in Sorau/NL geboren und ging mit 17 Jahren auf Reisen nach Bayern und Italien, wo er allein 50 Jahre in Padua lebte und strebte. Nach einer Tätigkeit an der Hofkapelle in Wien, die ihm 1000 Dukaten und eine goldene Kette mit dem Bilde des Kaisers einbrachte, baute er eine Orgel , fast so groß wie die unsere, im Trient, wo er von E. E. Rat zu Görlitz den Ruf zum Baue der großen Orgel erhielt und im Vertrauen auf die Hilfe seines tüchtigen Sohnes Adam Horatius annahm. Die Orgel soll 25.000 Taler gekostet haben, von denen der Erbauer 7.100 Taler und freie Station erhielt. Casparini starb 1706 in Nieder-Wiesa bei Greiffenberg.

Schon das aufsehenerregende Äußere der Orgel erweckte den Wunsch nach Bildern von ihr, und bald nach ihrer Einweihung wurde sie nach einer Zeichnung von Johann Christoph Brendt, der Bürger und Goldschmied in Görlitz war, in Kupfer gestochen und mit einer Beschreibung ihres Organisten Ch. Ludwig Boxberg gedruckt. Andere Abbildungen folgten, bis der heimatliche Maler Christoph Nathe aus Niederbielau um 1800 die treffliche Zeichnung schuf, die unserer Abbildung zugrunde liegt.

Schwer lastete nach der Schlacht bei Mühlberg im Jahre 1547 der sogenannte Pönfall auf den Sechsstädten, besonders auf unserem Görlitz: alle Güter und die Heide wurden ihm genommen, und neben anderen schweren Bußen ihren Kirchen auch die Abendmahlsgeräte. Ein einziger Kelch samt Patene aus dem 15. Jahrhundert war den Görlitzer Protestanten belassen worden: freilich nicht der schlechteste, sondern ein Prunkstück, wie es wenige gibt. Aus schwer vergoldetem Silber gearbeitet, baut er sich in einer Höhe von 29 Zentimetern mit seinem Fuße auf einem Sechsecke auf. Die Begrenzung des eigentlichen Fußes wird von einem durchbrochenen Bande gebildet. Von den bis zum Knauf von Perlstäben abgeschlossenen sechs großen und kleinen Feldern enthalten erstere folgende Darstellungen: Christus am Schächerkreuz mit Maria und Johannes; Petrus und Paulus; der Heilige Georg zu Ross, die Heilige Barbara mit Turm und ein Bischof. In den sechs kleinen Feldern befinden sich Engel mit Spruchbändern auf Blattwerkhintergrund. Der Knauf ist prunkvoll zu sechs Nischen ausgestaltet, von gotischen Säulen und Türmchen flankiert und von Spitzbögen mit Kreuzblumen überhöht.  In diesen Nischen werden dargestellt: Christus mit Dornenkrone, Lendentuch und Kelch; Martha mit Kochlöffel und Schüssel; Heilige mit Kirche und Rosenkranz; Margareta als Patronin der Gebärenden mit Kreuz und gefesselten Drachen; Dorothea mit Palme und Korb und Katharina mit Schwert und Rad. Der Boden der Kuppa, des eigentlichen Kelches, ist mit Blattornamenten, Flammen und Strahlen verziert, während ihr Oberteil aus einem Kranz von frei gearbeiteten Palmetten aufsteigt, die unten auf einem Laubkranze ruhen, der von Perlstäben begrenzt ist. Die Kuppa ist 10 cm hoch bei einem Durchmesser von 14cm.

In diesen Nischen werden dargestellt: Christus mit Dornenkrone, Lendentuch und Kelch; Martha mit Kochlöffel und Schüssel; Heilige mit Kirche und Rosenkranz; Margareta als Patronin der Gebärenden mit Kreuz und gefesselten Drachen; Dorothea mit Palme und Korb und Katharina mit Schwert und Rad. Der Boden der Kuppa, des eigentlichen Kelches, ist mit Blattornamenten, Flammen und Strahlen verziert, während ihr Oberteil aus einem Kranz von frei gearbeiteten Palmetten aufsteigt, die unten auf einem Laubkranze ruhen, der von Perlstäben begrenzt ist. Die Kuppa ist 10 cm hoch bei einem Durchmesser von 14cm.

Der prächtige, in spätgotischem Stile ausgeführte “Speisekelch” stammt aus der katholischen Zeit, dem 13. Jahrhundert, und gehört aufgrund seines Gewichtes und seiner Größe zur Form der Reliquienkelche, gleichviel, ob im 15.Jahrhundert eine Reliquie in seinem Knaufe verwahrt ward oder nicht. Er befindet sich in den Sammlungen der Gedenkhalle als wertvolle Leihgabe der Görlitzer Peterskirche.

Wie mag der von Ferdinand I. und dem Herzoge Alba über Görlitz verhängte Kirchenraub die Bürger der Stadt angemutet haben, nachdem erst neun Jahre zuvor derselbe Ferdinand in Görlitz geweilt, die Peterskirche besucht, und von ihrem Anblicke so ergriffen war, dass er gleich ein Bild von ihr zu haben wünschte!

Wohl jede Krypta umfängt den Besucher mit einer Art von gruseliger Scheu, mit einer aus Grabeskult und Wunderglauben gemischten Luft. Waren doch die alten echten Krypten  unterirdische Ruhestätten von Märtyrern und Heiligen, die auf die ältesten Zeiten der Kirchenbauten zurückgehen. Der Grabeskult blieb unserer Krypta sicher fern, nicht aber das geheimnisvoll Wunderbare. Sicher ist, dass der heutige Bau durch das Bedürfnis entstanden ist, die ursprüngliche Peterskirche mit ihrem Chor vorzuschieben und diesen, am abschüssigen Bergeshange durch einen Unterbau zu stützen. Die feierliche Grundsteinlegung dieses Neubaues fand am 8. Mai 1423 statt und die Weihe unsrer jetzigen Krypta erfolgte 1432. Die Hauptsäulen sind dieselben, die den Chor der Oberkirche tragen, aber das Mittelschiff ist durch eine neue mittlere Pfeilerreihe nochmals gestützt, so dass der Unterbau aus vier Schiffen besteht. Die Krypta enthält innen wie außen noch oft beachtete Merkwürdigkeiten: Im Inneren eine Säule mit einem Fries, die einem Manne mit Zipfelmütze zeigt, der mit Hunden, Löwen und anderen Tieren eine Kette bildet und an einem Strebepfeiler eine Gruppe von Affe und Schwein, die auf Darstellung verwerflicher Trunksucht deutet. Über ihrem Südeingange befinden sich sechs eingemauerte Töpfe, die sicher nicht auf einen “früheren Topfmarkt” deuten, sondern viel tieferen Sinn haben.

unterirdische Ruhestätten von Märtyrern und Heiligen, die auf die ältesten Zeiten der Kirchenbauten zurückgehen. Der Grabeskult blieb unserer Krypta sicher fern, nicht aber das geheimnisvoll Wunderbare. Sicher ist, dass der heutige Bau durch das Bedürfnis entstanden ist, die ursprüngliche Peterskirche mit ihrem Chor vorzuschieben und diesen, am abschüssigen Bergeshange durch einen Unterbau zu stützen. Die feierliche Grundsteinlegung dieses Neubaues fand am 8. Mai 1423 statt und die Weihe unsrer jetzigen Krypta erfolgte 1432. Die Hauptsäulen sind dieselben, die den Chor der Oberkirche tragen, aber das Mittelschiff ist durch eine neue mittlere Pfeilerreihe nochmals gestützt, so dass der Unterbau aus vier Schiffen besteht. Die Krypta enthält innen wie außen noch oft beachtete Merkwürdigkeiten: Im Inneren eine Säule mit einem Fries, die einem Manne mit Zipfelmütze zeigt, der mit Hunden, Löwen und anderen Tieren eine Kette bildet und an einem Strebepfeiler eine Gruppe von Affe und Schwein, die auf Darstellung verwerflicher Trunksucht deutet. Über ihrem Südeingange befinden sich sechs eingemauerte Töpfe, die sicher nicht auf einen “früheren Topfmarkt” deuten, sondern viel tieferen Sinn haben.

Stammt unsere heutige Krypta von 1423- 1432, so ist es sicher, dass die Verbindung mit St. Georg, dem sie geweiht ist, auf weit ältere Verhältnisse zurückgeht. Von einer alten Krypta, wie von einer Burgkapelle kann kaum die Rede sein, aber einige Urkunden und Berichte lassen es wahrscheinlich erscheinen, dass bereits vor dem ältesten Bau der Peterskirche hier eine Kapelle, St. Georgii, stand, die schon 1379 erwähnt wurde. Als die Deutschen unter Gobieslaus 1131 aufs neue den Burgberg befestigten, brauchten sie eine nahe Erbauungsstätte vor Not und Kampf. Die Peterskirche aber wurde erst 100 Jahre später gegründet. So entstand wohl eine Rundkapelle deren Rundung noch heute an der Nordwand der Krypta zu sehen ist, vor der die Weiterführung des nördlichsten Schiffes halt gemacht hat, wie die alte Kirche selbst, in ihrem Ostabschlusse, der sonst in seiner geradlinigen Gestalt, den die Krypta birgt, kaum erklärbar wäre. Die neue Krypta verschlang die alte Kapelle, aber ihr Name blieb!

Nachdruck über die Geschichte der Görlitzer Peterskirche

Text und Bilder aus “StadtBILD Jahresbuch 2003” mit freundlicher Genehmigung des StadtBILD-Verlages Görlitz

Nicht einmal bescheidene Täfelchen erinnern an den Dichter

Nicht einmal bescheidene Täfelchen erinnern an den Dichter