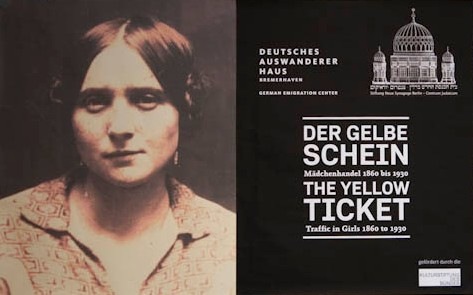

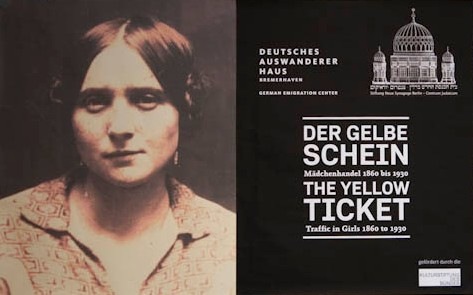

Der Gelbe Schein — Mädchenhandel 1860 bis 1930

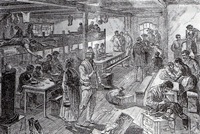

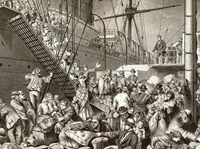

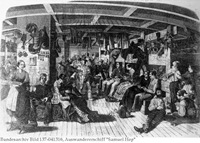

Millionen Mädchen und junge Frauen aus Europa verlassen in den Jahren um 1900 ihre Heimat: Sie reisen aus Hessen nach Kalifornien, aus Russland nach New York oder aus Galizien nach Buenos Aires, um dort ihr Glück und eine neue Existenz zu suchen. Für Zehntausende von ihnen führt der Weg in die Prostitution. Der Bedarf an weiblicher Zuwendung und sexuellen Dienstleistungen ist in den großen Einwandererzentren der Neuen Welt enorm.

“Der Gelbe Schein. Mädchenhandel 1860 bis 1930“ ist eine gemeinsame Ausstellung der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum und des Deutschen Auswanderhauses Bremerhaven.

“Der Gelbe Schein. Mädchenhandel 1860 bis 1930“ ist eine gemeinsame Ausstellung der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum und des Deutschen Auswanderhauses Bremerhaven.

Sie greift ein bislang ungeschriebenes und weitgehend unbekanntes Kapitel der europäischen Massenauswanderung und auch der jüdischen Sozialgeschichte auf. „Der Gelbe Schein“, ein umgangssprachlicher Ausdruck für den Prostituierten-Ausweis im vorrevolutionären Russland, ist auch ein Symbol für die Zwangslage vieler junger Frauen in jener Zeit: Ein Umzug vom Stetl in Städte wie Moskau oder St.Petersburg war Jüdinnen in Russland offiziell nur erlaubt, wenn sie sich als Prostituierte registrieren ließen.

Auch in Österreich-Ungarn und im Deutschen Reich hatten junge Mädchen aus den ärmeren Bevölkerungsschichten oft keine andere Überlebenschance, als ihren Körper zu verkaufen. Eine Auswanderung in die Neue Welt wurde für sie fast immer zur riskanten Gratwanderung: Sie suchten Arbeit in Privathaushalten, Gaststätten oder Tanzpalästen und landeten im Bordell. Mit Gewalt verschleppt, mit märchenhaften Versprechen verführt oder aus freien Stücken? Die Diskussion darüber wurde schon damals vehement geführt.

In jahrelangen Recherchen hat das Ausstellungsteam um die Kuratorin Irene Stratenwerth nach Spuren gesucht, die vom Leben dieser Mädchen und jungen Frauen erzählen – und von den Männern und Frauen, die mit ihnen Geld verdienten. Oft ist nicht mehr als ein einzelnes Fragment geblieben: ein Foto, ein Polizei- oder Gerichtsprotokoll, eine Zeitungsnotiz, ein Brief.

Und doch entsteht aus den Fundstücken aus Archiven, unter anderem in Berlin, Hamburg, Genf und Wien, in Czernowitz, Odessa und Buenos Aires, eine berührende Schau, gestaltet und eingerichtet von Studio Andreas Heller, Architects und Designers in Hamburg. Mit Bildern, Texten, Landkarten, Briefen und Audiodokumenten gelingt eine Annäherung an die Lebensschicksale der „allein auswandernden Mädchen“. Erstmals werden auch zwei in einem Archiv in St. Petersburg aufgefundene Varianten des „Gelben Scheins“ von 1875 und 1894 in Deutschland präsentiert.

Die Ausstellung, die in Berlin und Bremerhaven zeitgleich, aber mit verschiedenen Schwerpunkten gezeigt wird, behandelt auch einen wichtigen Ausschnitt der jüdischen Sozialgeschichte: Fast vier Millionen Juden wanderten bis 1930 aus Osteuropa aus. Die meisten von ihnen gehörten zu den Ärmsten der Armen.

Das Projekt wird durch die Kulturstiftung des Bundes ermöglicht. Die Ausstellungseröffnung im Centrum Judaicum Berlin findet am 19. August 2012 im Rahmen und mit Unterstützung der Jüdischen Kulturtage statt. Im Deutschen Auswandererhaus Bremerhaven wird die Schau am 26. August 2012 eröffnet und ist ab dem 27. August für die Besucher zu sehen. Ein Begleitband erscheint in der Schriftenreihe des Deutschen Auswandererhauses.

Termine:

Samstag, 26. August 2012 bis Donnerstag, 28. Februar 2013

Deutsches Auswandererhaus

Columbusstraße 65

27568 Bremerhaven

Nicht einmal bescheidene Täfelchen erinnern an den Dichter

Nicht einmal bescheidene Täfelchen erinnern an den Dichter