Mit Gott in den Krieg für Kaiser, Volk und Vaterland

1888 wird der am 27. Januar 1859 geborene Friedrich Wilhelm mit 29 Jahren Kaiser. Für seine Erziehung war der Kalvinist Georg Hinzpeter verantwortlich, der 1866 zum Erzieher des siebenjährigen Prinzen Wilhelm von Preußen berufen wurde und über seinen Zögling später urteilen wird: “Zum Repräsentanten taugt er, sonst kann er nichts (…) Er hätte Maschinenschlosser werden sollen.”

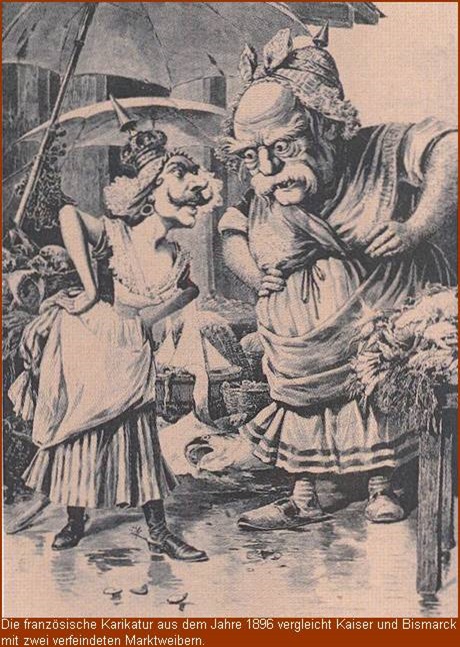

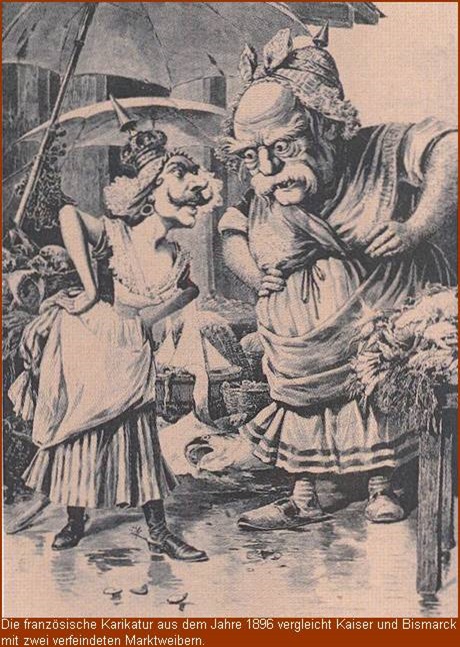

Aber der Mann wird ein Kaiser, der in einem schneidigen Auftreten daherkommt und sich am liebsten in einer seiner 300 verschiedenen Uniformen präsentiert. Ein Kaiser, der — anders als sein Großvater Wilhelm I. – nicht bereit ist, sich dem Willen Bismarcks unterzuordnen. Ein Kaiser, der sich als Alleinherrscher und Regent eines Reiches mit weltpolitischen Ambitionen versteht. Ein Kaiser, der von sich sagt: “Zu Großem sind wir noch bestimmt, und herrlichen Tagen führe ich Euch noch entgegen.” Hierzu braucht er seinen Reichskanzler Otto von Bismarck, der eine gegensätzliche Politik vertritt, nicht. Es kommt zum Bruch, und der Kaiser schickt seinen Kanzler aufs Altenteil – der Lotse muss das von ihm gebaute Schiff Deutsches Reich verlassen.

Kaiser Wilhelm II. legt sich mit Russen und Franzosen an und beginnt ein Wettrüsten mit der britischen Marine. Als am 28. Juli 1914 Österreich-Ungarn den Serben den Krieg erklärt, sagt er Österreich seine Unterstützung zu, und nun hat Deutschland die gesamten europäischen Großmächte gegen sich. Verwundert und naiv behauptet der Kaiser, dass man Deutschland demütigen wolle und ruft am 6. August 1914 dem deutschen Volk zu: “So muss denn das Schwert entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf! zu den Waffen! Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande… Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross…”

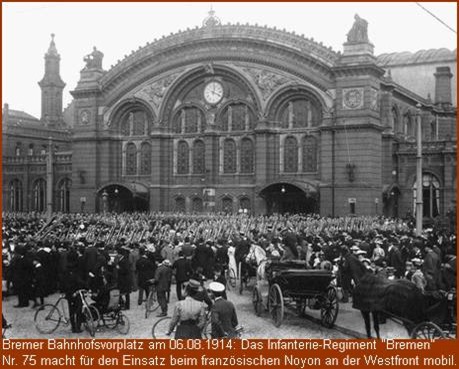

Die deutsche Regierung befiehlt die Mobilmachung, und binnen weniger Tage werden Millionen junger Männer in die Kasernen gerufen, bewaffnet und mit Zügen an die Front geschickt. Und von dort schreiben sie Postkarten an die Lieben daheim, Postkarten, die in kitschiger Verklärung das Grauen des Krieges übertünchen.

Und so führte der letzte Deutsche Kaiser sein Volk nicht herrlichen Tagen entgegen, sondern er führt es direkt in den Ersten Weltkrieg, den er eigentlich nicht will und doch nicht in der Lage ist, ihn zu verhindern.

Am Abend des 3. August 1914 blickt der britische Außenminister Sir Edward Grey aus einem Fenster seines Ministeriums und ist sich sicher: “In ganz Europa gehen die Lichter aus, wir werden sie in unserem Leben nie wieder leuchten sehen.”

Begeisterte Freiwillige werden nach der Verkündung der deutschen Mobilmachung vom Kriegsfieber gepackt, und sie begreifen den Krieg zunächst als großes Spektakel und rufen in Berlin vor dem Schloss: “Wir wollen den Kaiser sehen!”

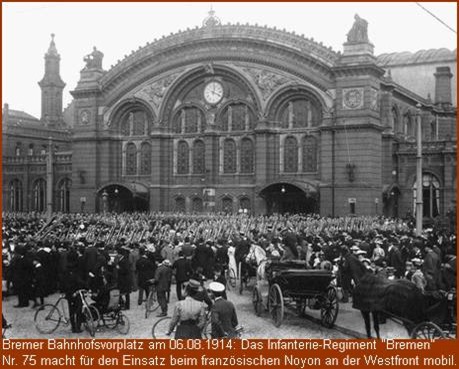

Bremer Regiment

Die Presse berichtet von “unbeschreiblichen Jubel” und Plakate und Flugblätter wiegeln das Volk mit menschenverachtenden Propagandasprüchen zusätzlich auf: “Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos, jeder Tritt ein Britt, jeder Klapps ein Japs.“ Und in Bremerhaven und anderswo kann man in Schreibwarengeschäften farbige Karten mit vaterländischen Bildmotiven und kernigen Sprüchen kaufen.

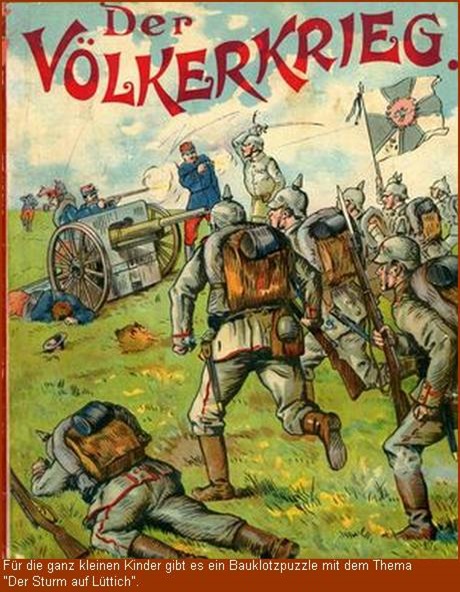

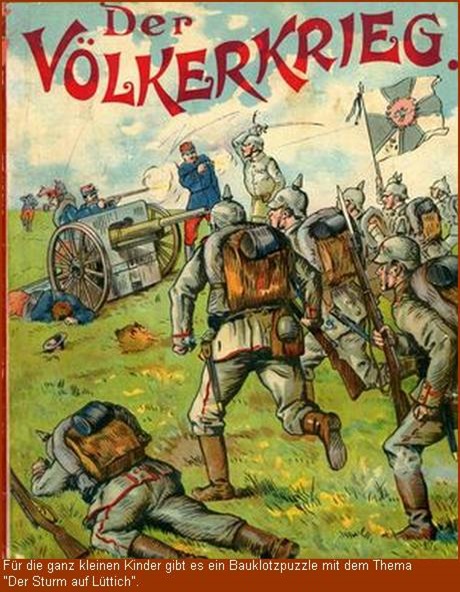

Kleine Kinder bekommen zu Weihnachten Malhefte mit Kriegsthemen oder Bauklötze geschenkt. Auch Zinnfiguren, mit denen man die Schlachten nachspielen kann, sind sehr beliebt. Und größere Kinder spielen unter Anleitung von Veteranen mit Spielzeugwaffen die Frontberichte nach. In den Geschäften kann man Kriegsspielzeug aller Art kaufen, es gibt den gesamten militärischen Bereich wie Uniförmchen, Säbel, Degen und Kinderhelme der verschiedenen Waffengattungen.

Und mit Liedern, Gedichten und Militärparolen werden die Kinder eingestimmt, tapfer den Feind zu besiegen. Fremdwörter sind nun verpönt, es heißt jetzt “Lebwohl” statt “Adieu” und “Mutter” statt “Mama”. Und die Lehrer meinen, es sei eine vaterländische Pflicht, fremde Wörter nicht mehr zu gebrauchen. Und dennoch: Trotz des allgemeinen nationalen Taumels während der unmittelbaren Kriegsvorbereitung kommt es in vielen Städten zu Antikriegsdemonstrationen der Arbeiterschaft.

Dennoch erweist die Führung der deutschen Sozialdemokratie der preußisch-deutschen Monarchie ihre Gefolgschaft und in der Reichstagssitzung vom 4. August 1914 stimmen auch die bisher oft als “vaterlandslose Gesellen“ bezeichneten Sozialdemokraten einstimmig für die Gewährung von Kriegskrediten. Der Kaiser über die für ihn erfreuliche Geschlossenheit aller politischen Parteien im Reichstag: “Ich kenne keine Parteien mehr, kenne nur noch Deutsche.”

Und Frauen begleiten ihre Männer und Brüder zum Zug um dort Abschied zu nehmen. Viele glauben an einen schnellen Sieg und sind sich sicher: “Zu Weihnachten sind wir siegreich wieder zu Hause.” Aber das glauben nicht nur die deutschen Soldaten, auch die Soldaten des Gegners sind sich sicher, dass sie bis Weihnachten siegen werden. Und natürlich – wie soll es auch anders sein — selbstverständlich alle mit Gottes Hilfe! Und in den Kirchen handeln die Predigten und Gebete, von denen es auch gedruckte Fassungen zum Versenden an die Front gibt, vom Kriegsgeschehen.

Und so strömen sie wieder in die Kirchen und drängen sich zum Abendmahl, vielleicht ein letztes Mal vor dem Einsatz an der Front und dem Tod für Volk und Vaterland. Und von der Kanzel wird gepredigt: “Wer Gott zum Trotz hat, der wird siegen”, und “Germania, lass Dich bitten, lass Dich beschwören, niemals, was auch kommen mag, von diesem Trotz zu lassen.”

Und die Soldaten an der Front werden von einem Religionspädagogen mit einem “Kriegsvaterunser” auf Linie gebracht:

“Eile, den Deutschen beizustehen,

Hilf uns im heiligen Kriege!

Laß Deinen Namen sternengleich

Uns vorleuchten, Dein Deutsches Reich

Führ uns zum herrlichsten Siege!”

Und natürlich haben auch die Feinde gebetet, vielleicht etwas lauter, vielleicht etwas eindringlicher, vielleicht etwas frommer. Und der “deutsche Gott” wird das Deutsche Reich nicht vor einer Niederlage bewahren. Aber das wissen die Deutschen wohl nicht, sonst wären sie vielleicht daheim geblieben. Und so marschieren sie los, alle gemeinsam in Tod, für Gott, Volk und Vaterland.

In den Fotoateliers lassen die zurückgebliebenen Frauen sich mit ihren Kindern fotografieren – für die Männer im Schützengraben. Manchmal werden die Kinder auch alleine fotografiert – aber immer gerne mit Uniform.

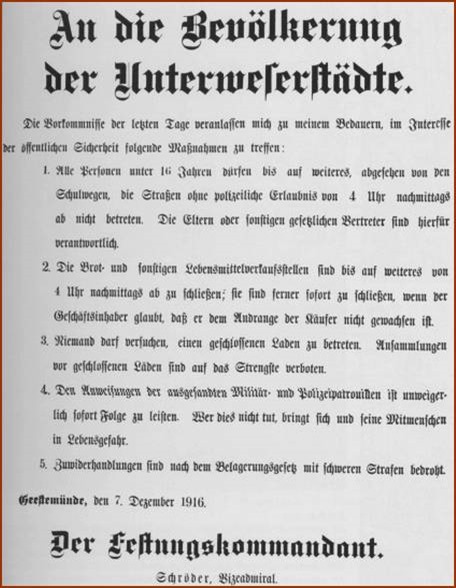

Und natürlich wird, wie überall im Kaiserreich, auch an der Unterweser am 31. Juli 1914 der Kriegszustand erklärt. Nach kaiserliche Verordnung umfasst der sogenannte “Bezirk der Befestigungen der Wesermündung” innerhalb des Kreises Lehe die Gemeinden Misselwarden, Wremen, Imsum und Lehe sowie die Städte Bremerhaven und Geestemünde. Und der Festungskommandant hofft, “dass alle patriotischen Bürger ihn und die gesamte bewaffnete Macht freudig und rückhaltlos unterstützen in der Erfüllung der durch die Kriegsgefahr geschaffenen hohen vaterländischen Pflichten…”.

Und am 16. August 1914 veröffentlicht das königliche-preußische Kriegsministerium einen Erlass zur Bildung einer Jungwehr. Der Dienst in der Jungwehr besteht aus militärischem Exerzieren und Felddienst, Turnen und sogenannten Instruktionen, um die Hingabe der Jugendlichen “für das Vaterland, für Kaiser und Reich zu entflammen. Und die Väter erzählen von ihren “Großtaten”, und die Kriegsnachrichten werden verlesen, alles um “auf die Herzen der Jugend” einzuwirken und bei ihr den Zorn gegen den Feind zu entfachen.

Und auf der Insel Borkum erscheint eine ““Kriegs-Zeitung der Jugendwehr “Schwarz-weiß-grünes Regiment” Borkum. Bereits in der Ausgabe Nr. 2, die im August 1915 erscheint, wird in einem patriotischem Gedicht der Toten gedacht, die mit Heldenmut kämpfend ihr Blut für das Vaterland gaben.

Schon am 2. Oktober 1914 wird der Erlass auch in Bremerhaven umgesetzt. Im Auftrage des Stadtrats erlässt der Stadtsyndikus Dr. Walter Delius einen Aufruf zur Bildung der Jungwehr: “Auch diesmal stehen wir einer Welt von Feinden gegenüber, auch handelt es sich um ein Befreiungskrieg, um einen heiligen Kampf zur Wahrung unserer höchsten Güter”, lässt Dr. Delius die jungen Leute wissen. Darum sollen sie sich wehrkräftig machen, damit sie die Strapazen für einen sicher und schneidig geführten Feldzug ertragen können.

Am 28. Mai 1914 wird dann geübt, in der Nähe von Wehden treffen sie sich, die Jungkompanien der Kreise Lehe und Geestemünde und der Städte Bremerhaven und Geestemünde.

Und gleichzeitig mit der Mobilmachung wird an der Unterweser ein Sanitätsdienst organisiert. Im Kaiserhafen erhalten drei große Lloydprähme je 84 Betten und einen ärztlichen Operationsraum. Und auch der Personendampfer “Glückauf” wird umgerüstet für Sanitätszwecke.

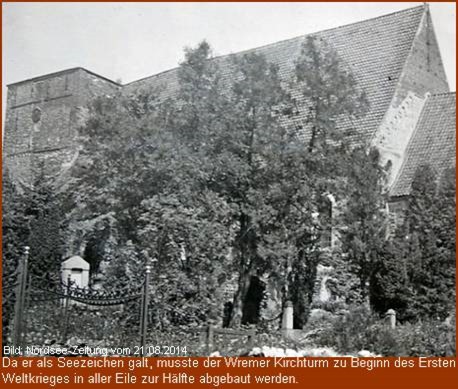

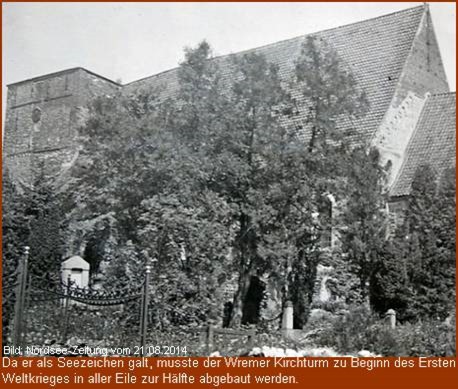

Und alle glauben, hier an der Wesermündung wird der Feind überraschend zuschlagen. Und so ordnet in Wremen ein Oberst vorsichtshalber an, den Kirchturm um die Hälfte zu kürzen, weil das Deutsche Reich ja nun auch mit England im Kriege sei und dem Feind dieses wichtige Seezeichen entzogen werden müsse. Und so fangen sie sofort mit den Baumaßnahmen an, zwei Tage später ist der vorher 50 Meter hohe Turm um die Hälfte geschrumpft, und das Deutsche Reich ist vor den Engländern nun sicher.

Es gibt Millionen von Freiwilligen, die sich zum Wehrdienst melden, In Bremerhaven laufen massenhaft Männer in die Matrosen-Artillerie-Kaserne in der Kaiser-Wilhelm-Straße und melden sich freiwillig zum Kriegsdienst. Wer angenommen wird, lernt noch am gleichen Tag das Soldatenleben kennen: Untersuchung, Einkleidung, Stubeneinteilung, Bettenbauen üben und die Spindordnung lernen. Und gleich am nächsten Tag beginnt der Drill: Die Gewehre werden verteilt, und in der Lloydhalle werden die Rekruten drei Wochen lang an 8,8‑cm-Feldgeschütze ausgebildet. Dann marschieren sie von der Matrosen-Artillerie-Kaserne ab und laufen die Hafenstraße hinauf und links in die Batteriestraße hinein um schließlich über Weddewarden zur im Weserschlick aufgeschütteten Festungsinsel Fort Brinkamahof II zu gelangen. Die Unterkünfte und Kasematten sind durch dicke Ziegelmauern geschützt, und durch ebenfalls geschütze Gänge erreichen die Soldaten die vier 28-Zentimeter-Doppelgeschütze, besetzen sie und bewachen die Küste aufmerksam, und vor der Küste kreuzen deutsche Kriegsschiffe, weil man hier einen britischen Flottenangriff befürchtet. Der Kommandant hat einen hohen militärischen Rang, er ist Vizeadmiral, ein Indiz, für wie bedeutend das Kriegsministerium diese militärische Anlage hält.

Und auch die Luftschutzräume, die in der Leher Hafenstraße in den Hotels Rüsch und Kaisergarten und Lichtbildtheater Alex eingerichtet werden, kommen ebenso weinig zum Einsatz, wie die Luftschutzräume auf der Unterweserwerft in der Werftstraße, im Polizeigefängnis in der Lange Straße, im Rathaus und im Amtsgericht in der Nordstraße.

Für die Feinde des Deutschen Reiches ist die Wesermündung wohl kein gutes Invasionsgebiet, jedenfalls kommen keine Schiffe, und es kommen auch keine Flugzeuge, und so vergehen die Tage mit der Ausbildung an den Geschützen. Und dann ist die Ausbildung vorbei, und es wird ernst, es geht an die Front nach Flandern. Zum Bahnhof wird natürlich wieder mit Musik marschiert, begleitet von der Bevölkerung, die sich die Abfahrt des mit Parolen beschrifteten Waggons zum Feindesland nicht entgehen lassen will.

Und so rufen die deutschen Soldaten im August 1914: “Auf, auf zum Kampf”, und sie können es kaum erwarten, an die Front zu kommen, und sie ziehen gegen den Feind “in Ost und West”, ziehen “vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.” Am 5. September 1914 steht Generaloberst von Kluck mit den 174 000 Soldaten seiner 1. Armee etwa 30 Kilometer vor Paris. Insgesamt hat der Kaiser sieben Armeen gegen Frankreich aufmarschieren lassen. Und da ist niemand mehr, der die mörderischste Schlacht der Weltgeschichte verhindern will oder verhindern kann.

Und wie zu Napoleons Zeiten stürmen die Soldaten mit Hurra-Rufen dem Feind entgegen – und treffen auf die modernen Waffen des 20. Jahrhunderts. Sie werden gestoppt von Maschinengewehren, die bis zu 600 Kugeln in der Minute ausspucken, sie werden niedergemäht von Feldkanonen, die in schneller Folge Schrappnell-Granaten abfeuern. Und so wird der Vormarsch schon im September 1914 an der Marne gestoppt, und statt der erhofften Gefechte gibt es Schmutz, Arbeit, Kälte, Schmerz und schlaflose Nächte in Todesangst.

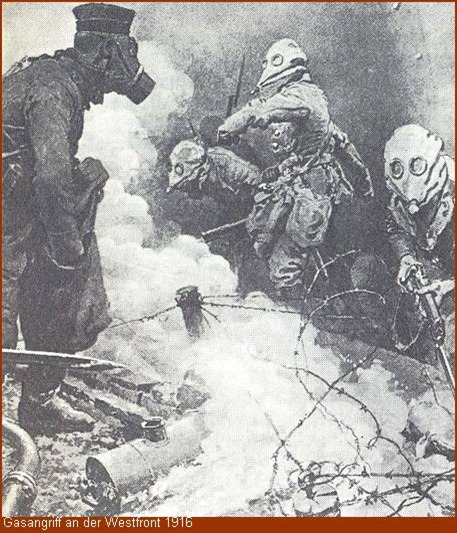

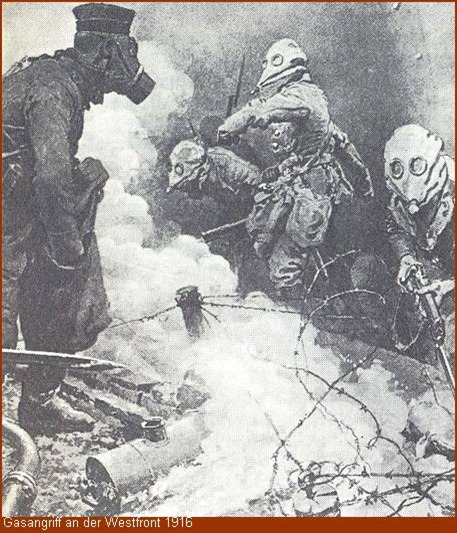

Es gibt Graben- und Stellungskrieg und Grausamkeiten wie Giftgas, und Feuerüberfälle und zwischen den lebenden Soldaten liegen die toten, die in Lagen übereinandergeschichtet waren.

Und im Dezember regnet es in Flandern, es regnet und regnet und regnet tagelang und unaufhörlich. Am 20. Dezember kommt keine Weihnachtsfreude auf. Es regnet, und in den Hügeln um Ypern und im Flusstal das Lys läuft das Regenwasser in die Schützengräben, und die Gräben können das ganze Wasser irgendwann nicht mehr aufnehmen und laufen über, und auch die Granattrichter sind randvoll. Der Regen durchnässt aufgeblähte Pferdekadaver und durchweicht die Uniformen toter Soldaten, die hier nach wochenlangen Kämpfen verwesend auf dem Schlachtfeld liegen.

Die geschwollenen Füße der Lebenden stecken in nassen Stiefeln und sind taub. Die Grabenwände brechen ein, die Schlaflöcher sind feucht und der Matsch ist kniehoch. Und wer sein Kopf über die Grabenkante hebt, den trifft die Kugel eines lauernden Scharfschützen. Die sind teilweise so nah, dass man ihnen Schimpfworte zurufen kann. Also bleiben alle in Deckung, können die Kadaver nicht sehen aber riechen, und um sie herum stinken die eigenen Exkremente.

Und dann ist Weihnachten. Am Morgen des 24. Dezember 1914 regnet es nicht mehr in dem knapp 45 Kilometer langen Frontabschnitt in Flandern, in dem sich britische und deutsche Soldaten gegenüberliegen, und es wird kaum noch geschossen. Beide Seiten verständigen sich untereinander, dass man die Gefallenen bergen möchte. Und so gehen die Soldaten unbehelligt ins Niemandsland, und sie holen ihre Toten, um sie zu beerdigen. Und man spricht miteinander und einigt sich auf eine Feuerpause während der Weihnachtstage. Auf die Gräber der Gefallenen stellen die Briten Lichter auf, Gewehre mit aufgepflanzten Bajonett dienen als Kerzenständer. Und deutsche Soldaten stellen ihre Tannenbäume, die man ihnen aus der Heimat an die Front schickte, auf die schützende Brüstung ihrer Gräben und zünden die Kerzen an. Und sie singen Weihnachtslieder und überbringen dem britischen Gegner Geschenke: Süßigkeiten, Wein und Zigaretten aus der Heimat.

Und am 25. Dezember kommt der Frost, und die Sonne geht über einer weiß glitzernden Landschaft auf. Raureif überzieht die Stacheldrahtverhaue, dünner Frühnebel schwebt über dem hart gefrorenen Boden. Und im etwa 80 Meter breiten Niemandsland wird ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert, die Deutschen stehen auf der einen Seite und die Engländer auf der anderen. Und während der Feiertage wird Fußball gespielt, Deutsche gegen Briten. Aber in der letzten Dezembernacht wünschen sie sich noch ein gutes neues Jahr und nehmen dann Abschied voneinander. Der Krieg geht weiter: “Morgen kämpfst Du für Dein Land und ich für meines. Viel Glück!” ‚verabschiedet sich ein Soldat der London Rifles von seinem Gegenüber. Und ein Jeder geht in seine Stellung zurück. Doch an vielen Frontabschnitten schweigen die Gewehre noch lange, niemand will als Erster schießen.

Die Schützengräben sind 720 Kilometer lang, sie beginnen nördlich von Ypern unweit der Nordsee und enden erst an der Schweizer Grenze. Die Westfront ist erstarrt, und auch das riesige “Paris-Geschütz” oder die “Dicke Bertha” oder der “Langer Max” ändern nichts daran, dass eine Kompanie nach der anderen im Trommelfeuer vernichtet wird. Bei Verdun verschießen kaiserliche Kanoniere in den ersten acht Stunden zwei Millionen Granaten. Bis heute, hundert Jahre danach, zeigt sich die Natur dort als kraterüberzogene Mondlandschaft, nur überzogen mit einem Flaum aus Büschen, Bäumen und Sträuchern.

Und an Maas und Somme sterben doppelt so viele Briten, dreimal so viele Belgier und viermal so viele Franzosen wie im Zweiten Weltkrieg. Sie entrichten in diesem Krieg einen höheren Blutzoll als in jedem anderen Krieg ihrer Geschichte und nennen ihn deshalb “The Great War“ oder “La Grande Guerre“. Und rund neun Millionen Menschen sehen ihre Heimat nicht wieder, sie verlieren ihr Leben in diesem schrecklichen Krieg, in dem das Töten auf dem Schlachtfeld erstmals industrielle Ausmaße angenommen hat und der erst am 11. November 1918 um 11.00 Uhr beendet sein wird.

Doch da hat der deutsche Kaiser Wilhelm II., der besser Maschinenschlosser hätte werden sollen, schon die Flucht ergriffen und sich im holländischen Exil niedergelassen und hält dort Hof, bis er endlich am 9. November 1918 abdankt und damit die über 500jährige Herrschaft der Hohenzollern in Preußen beendet.

Aber in Frankreich und Russland verwüsten Grabenkämpfe und schweres Kriegsgerät weiter die Landschaften. Die Orte der großen Schlachten und des Stellungskampfs bleiben für viele Jahre unbewohnbare Gebiete der Apokalypse.

Und in der Heimat?

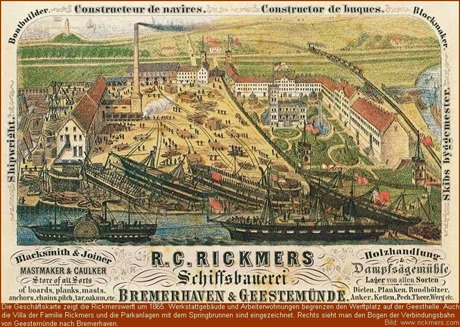

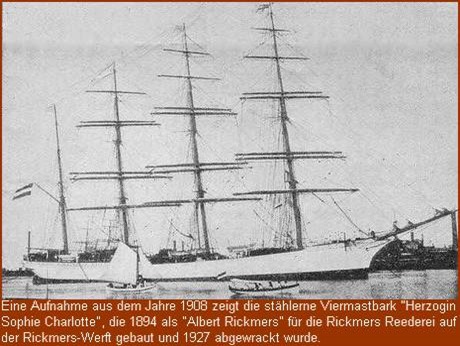

Für die Menschen im Nordwesten ist der Krieg zwar relativ weit weg, aber hier bestimmt die Sorge um Männer, Brüder und Söhne die täglichen Gedanken. Der Ausbruch des Krieges trifft Bremerhaven besonders schwer. Anderswo können sich die Betriebe bald auf die veränderten Verhältnisse umstellen. In den Nordseehäfen aber ist das nicht möglich. Der Krieg legt die gesamte Fischindustrie, den Fischhandel und die Hochseefischerei lahm. Und schon im August 1914 sind im Fischereihafen 403 Personen arbeitslos. Im September 1914 stellt die Rickmerswerft ihren Betrieb komplett ein. Ab 1. November 1914 trifft es die Kellnerinnen, sie dürfen in den Gast- und Schankwirtschaften des Festungsgebietes nicht mehr arbeiten. Speditionsbetriebe haben in den stillgelegten Häfen auch nichts mehr zu tun.

Bis zum Anfang des Jahres 1915 kommen noch Schiffe unter amerikanischer Flagge in die Häfen. Dann aber erklärt die englische Regierung auch Baumwolle zur Bannware, und der komplette deutsche Seehandel kommt schlagartig zum Erliegen. Bei Kriegsausbruch sind noch deutsche Schiffe auf dem Meere, und die Besatzungen stammen zum großen Teil aus den Unterweserorten. Viele sorgen sich um ihre Angehörigen, die fern der Heimat jahrelang festgehalten werden Handelsunterseeboote versuchen die Blockade zu durchbrechen, und der 23. August 1916 ist ein besonderer Freudentag für die Bremerhavener: an diesem Tag läuft das Handelsunterseeboot “Deutschland” in die Unterweser ein.

Bei Kriegsausbruch sind noch deutsche Schiffe auf dem Meere, und die Besatzungen stammen zum großen Teil aus den Unterweserorten. Viele sorgen sich um ihre Angehörigen, die fern der Heimat jahrelang festgehalten werden.

Die “Kronprinzessin Cecilie” und die “Kaiser Wilhelm II” können wohlbehalten die Vereinigten Staaten erreichen, wo sich bereits die “George Washington” und die “Kronprinz Wilhelm” befinden. Und die für Kaperfahrten zum Hilfskreuzer umgerüstete “Kaiser Wilhelm der Große” liegt in Bremerhaven, bis sie nach einem verlorenen Gefecht mit einem englischen Kreuzer am 26. August 1914 von der eigenen Besatzung im Atlantik versenkt wird.

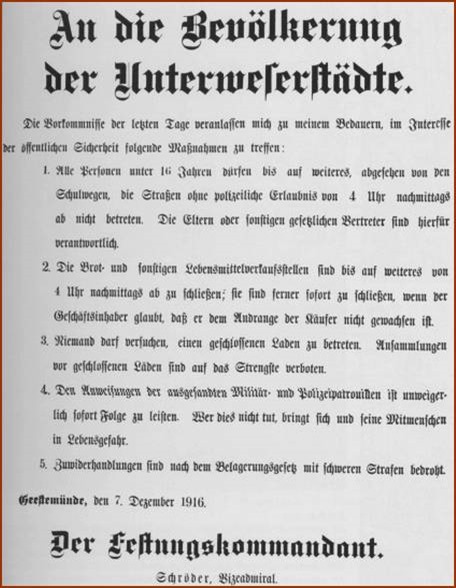

Im ganzen aber erlebt Bremerhaven den Krieg nicht anders als andere deutsche Städte. An der Heimatfront wird gehungert, und die Not ist groß. Die drei Unterweserorte Bremerhaven, Lehe und Geestemünde richten ein gemeinsames Lebensmittelamt ein. Die Brot- und Lebensmittelverkaufsstellen dürfen nur noch bis 16.00 Uhr geöffnet haben. Und weil die Versorgung mit Lebensmitteln so schlecht ist, werden Bäckerläden geplündert.

Und der Krieg, der auch weitab von der Front überall spürbar ist, geht auch in Bremerhaven nicht spurlos an der Zivilbevölkerung vorbei. Wohl sechs Millionen Zivilisten sind auf beiden Seiten durch Bomben, Hunger, Krankheiten oder Massaker umgekommen. In Deutschland fallen der schlechten Versorgungslage mehr Menschen zum Opfer, als den alliierten Bomben im Zweiten Weltkrieg.

Kein kriegführendes Land trifft Vorbereitungen für einen langen Krieg. Gleich nach Kriegsbeginn 1914 erlässt Großbritannien gegen Deutschland ein Handelsembargo und eine Handelsblockade zur See, die erst 1919 wieder aufgehoben werden soll. Auch fehlen die Nahrungsmittelimporte aus Russland. Das führt in Deutschland zu einer Verknappung der Lebensmittel, die jetzt rationiert und zwangsbewirtschaftet und nur noch auf Karten oder Bezugsscheine herausgegeben werden. Wegen der Seeblockade und der fehlenden Arbeitskräfte und Pferde in der Landwirtschaft gehen auch die Ernteerträge an Brotgetreide, Kartoffeln und Butter zurück.

Gehortete und versteckte Lebensmittel werden von den Behörden beschlagnahmt. Nahrungsmittel, die die Soldaten verbrauchen, fehlt der Zivilbevölkerung. Und so hungern sie beide, Soldaten wie Zivilisten. Nur wissen die Menschen in der Heimat nicht, wie schlecht die Versorgungslage an der Front wirklich ist. Und mangels Futter schlachten die Landwirte schon 1915 ihre ersten Tiere. Es werden so viele Schweine geschlachtet, dass das Schweinefleisch für die Dauer des Krieges knapp bleibt. Hausschlachtungen müssen vorher genehmigt werden, sonst wird das Fleisch eingezogen und eine Geldstrafe fällig.

Besonders groß ist die Hungersnot im “Steckrübenwinter” 1916/1917, der unerwartet kommt und die physische Widerstandskraft der Bevölkerung zermürbt. Ein verregneter Herbst 1916 verursachte eine Kartoffelfäule, die die Ernte etwa auf die Hälfte des Vorjahres reduzierte. Es fehlen rund 95 Millionen Zentner Kartoffeln. Und damit das Deutsche Reich keine Nahrungsmittel aus neutrale Staaten importieren kann, kauft die britische Regierung diese auf. Für die Versorgung der Bevölkerung werden jetzt Suppenküchen eingerichtet und Gerichte aus Steckrüben angeboten: Steckrübensuppe, Steckrübenauflauf, Steckrübenkoteletts, Steckrübenpudding, Steckrübenmarmelade und Steckrübenbrot. Die Steckrübe ist für breite Kreise der Bevölkerung wichtigstes Nahrungsmittel. Ob es schmeckt ist unwichtig geworden, es geht nur noch ums Überleben.

Und dann kommt der Winter mit einer unbarmherzigen Kälte. Mangels Holz und Kohle können viele Wohnungen nicht mehr beheizt werden. Und die Menschen haben nicht genügend Kleidung um sich zu wärmen, und so zerfasern sie Brennnessel, um daraus Kleidung herzustellen.

Und pro Kopf stehen nur noch 50 g Seife im Monat zur Verfügung, die höchstens 20 Prozent Fett enthalten darf und Füllstoffe wie Ton und Speckstein enthielt. Und wer noch Kartoffelmehl hat, der backt daraus sein Brot. Und wer Kleie hat, der kocht daraus seinen Kaffee. Aber kaum jemand hat überhaupt noch etwas als die Lebensmittelkarten, für die man dann doch nichts bekommt.

Aber auch diese Seife kann man nur noch über Seifenkarten bekommen. Durch die mangelhafte Körperhygiene nehmen Krankheiten zu. Parasiten und Flöhe sind an der Tagesordnung. Etwa 800.000 Menschen sterben zwischen 1914 und 1918 in Deutschland an Hunger, Unterernährung und Folgekrankheiten wie besonders Tuberkulose. Besonders groß ist die Sterblichkeit der Frauen und der Säuglinge, die nicht genügend Milch von der Mutter bekommen.

Und die lebenswichtigen Güter werden immer knapper, und so wird im Februar 1916 die Butterkarte eingeführt, und im Mai 1916 folgt die Zuckerkarte, im Juni 1916 dann die Kartoffelkarte und der Beginn der Kleiderbewirtschaftung, im August 1916 die Fleischkarte,nachdem zunächst eine Zeitlang der Fleischverkauf auf bestimmte Wochentage beschränkt war.

Und so fahren die Leute zum Hamstern aufs Land. Wer Wertgegenstände hat, der tauscht sie ein gegen Lebensmittel. Die ärmeren Menschen versuchen, Nahrungsmittel von den Feldern zu stehlen.

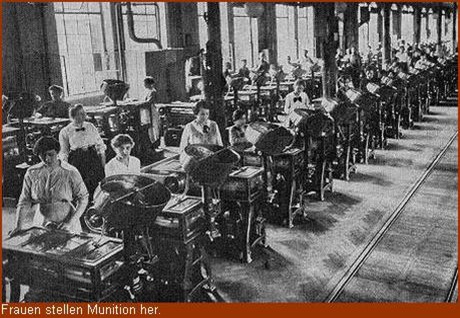

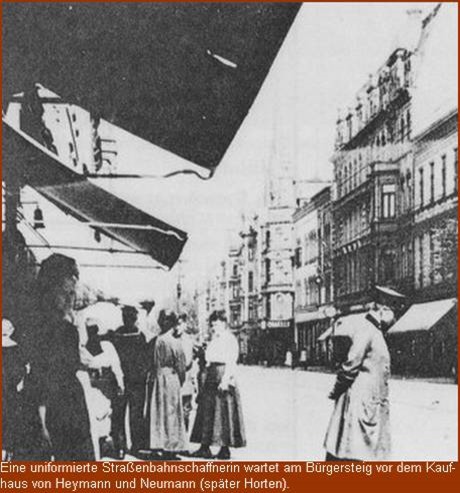

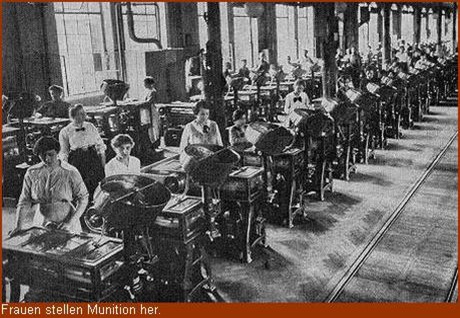

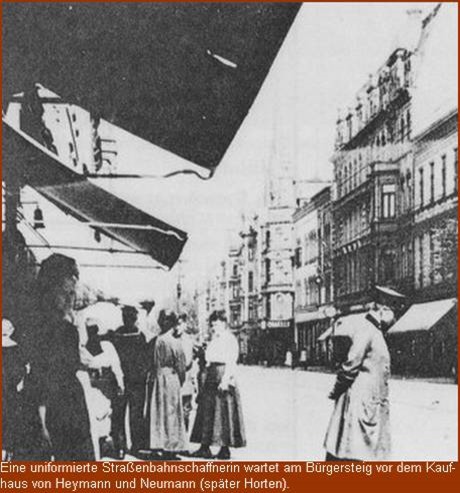

Den zunehmend totalen Krieg bekommt an der Heimatfront auch die Wirtschaft zu spüren. Sie wird rigoros auf Kriegsproduktion umgestellt. Und in Bremerhaven und in vielen anderen Städten werden immer mehr Frauen zum Kriegseinsatz herangezogen.Sie arbeiten in der Rüstungsindustrie, als Straßenbahnschaffnerin oder als Krankenschwester im Lazarettdienst. Zwischen 1915 und 1918 werden 39 Schaffnerinnen und 29 weitere Frauen für sonstige Hilfeleistungen aufgrund des 1. Weltkrieges bei der Bremerhavener Straßenbahn eingestellt.

Da Strom gespart werden muss, wird der Wagentakt stark reduziert und viele Haltestellen nicht mehr angefahren. Die Linie 5 verkehrt nicht mehr und auch die Strecken zur Geestefähre und zum Kleinbahnhof Wulsdorf-West werden gestrichen. Ebenso wird der Straßenbahnbetrieb in den Hafengebieten eingestellt. Und immer wieder rufen die Behörden auch die privaten Haushalte dazu auf, noch mehr Strom zu sparen.

Für die Verwundeten und Verstümmelten entstehen überall im Deutschen Reich in leergeräumten Schulen, Fabrikhallen und Sälen Reserve-Lazarette, in denen leicht verwundete Soldaten für einen erneuten Fronteinsatz gesund gepflegt werden. Und die Zahl der Kriegsverletzten wird immer größer, und die Lazarette sind überfüllt. Und trotzdem scheinen sie besser dran zu sein als die vielen Toten, die im Kugelhagel oder durch Giftgas oder Granaten ihr Leben verlieren und die Heimat nie wieder sehen.

Die Verwundeten werden nun mit einem Lazarettzug in die Heimat transportiert, um sie dort in einem Krankenhaus gesund zu pflegen. In Bremerhaven befindet sich das 1882 eröffnete Krankenhaus direkt gegenüber der 1910 erbauten Pestalozzischule.

Die Kriegskosten sind enorm – Finanzmittel in unvorstellbarer Höhe müssen aufgebracht werden. Die Bevölkerung wird aufgerufen, Reichsanleihen zu zeichnen, die nach dem Sieg mit Zinsen zurückbezahlt werden. Bis zum Ende des Jahres 1918 hat das Reich 150 Milliarden Reichsmark Schulden angehäuft – eine Verschuldung, die dreißig Mal höher als vor Kriegsbeginn ist.

Und an der Heimatfront spenden die Patrioten Kupfer und Messing, damit man daraus Kanonen machen kann. Sogar Kirchenglocken und kupferne Turm- und Kirchendächer werden zum Einschmelzen demontiert. Gastwirtschaften werden aufgefordert, zinnerne Bierkrüge samt zinnerne Deckel abzuliefern. Und für die Devisenbeschaffung gibt der kaisertreue Deutsche seine Goldmünzen und Schmucksachen her.

Die Frauen werden aufgerufen, ihre Haare zu spenden als Ersatz für kaum noch erhältliches Kamelhaar für die deutsche Kriegsindustrie. Treibriemen, Filzplatten und Dichtungen werden daraus hergestellt. Und die Frauen spenden während des Krieges voller Eifer mehrere hundert Tonnen Haare. Besonders fleißig sammeln überall die Schulmädchen mit patriotischem Eifer. Und um zu verhindern, dass sich die Frauen und Mädchen die Haare abschneiden, nehmen die Sammelstellen des Roten Kreuzes nur noch ausgebürstete Haare entgegen.

Die Bevölkerung wird aufgerufen, Edelmetall einzutauschen: “Gold gab ich zur Wehr, Eisen nahm ich zur Ehr.” Die Görlitzer lassen gegen eine Geldspende für Kriegswaisen einen Nagel in eine Holzfigur schlagen, bis diese schließlich wie in eine metallene Rüstung gehüllt aussieht. Und in Bremen zimmern die Spender ihren Nagel in einen hölzernen Roland, bis daraus ein eiserner geworden ist. Die Bremerhavener treiben ihre Nägel in ein Wappen, das vor der Großen Kirche steht.

Das Kriegselend und die ausweglose Versorgungslage bringt die Bevölkerung überall auf die Barrikaden. Am 29. Oktober 1918 meutern in Wilhelmshaven die Matrosen. In Kiel treten Matrosen und Werftarbeiter in den offenen Aufstand und schließlich springt der revolutionäre Funke auch in die anderen Hafenstädte des Reiches über. Rund zwei Wochen später ist der Krieg zu Ende und in Berlin wird die Republik ausgerufen.

Wilhelm II. aber, der sich immer noch als Kaiser von Gottes Gnaden betrachtet, nimmt Asyl im Haus Doorn in der Provinz Utrecht in den Niederlanden, hält Hof und lässt sich weiterhin mit “Seine Majestät” ansprechen. Und als die Wehrmacht 1940 Frankreich, Belgien und die Niederlande erobert, schickt Wilhelm II. ein Glückwunschtelegramm an Adolf Hitler. Wilhelm stirbt am 4. Juni 1941 im Exil im Alter von 82 Jahren an einer Lungenembolie.

Und die Kriegsbegeisterung, mit der das deutsche Volk in den Krieg gezogen ist, ist längst der Ernüchterung, Enttäuschung, Verzweiflung und Ratlosigkeit gewichen. Zurückgeblieben sind Schmerz und Trauer um den gefallenen Sohn, um den Vater, der jetzt für seine Kinder nicht mehr da ist, um den Bruder, den man niemals wiedersehen wird oder um den Freund, mit dem man sein ganzes Leben verbringen wollte. Sie alle kommen nie mehr wieder, auch nicht die 2.488 gefallenen Männer aus den vier Unterweserorten, die als “Kriegssterbefälle bei den Standesämtern beurkundet” sind. Und wer heimkehren darf ist verwundet, verstümmelt und psychisch schwer krank.

Und in der Heimat haben Mangelwirtschaft, Unterernährung und Auszehrung Gevatter Tod bedient.

Und da bleibt eine große Leere und die Gemeinden versuchen den kollektiven Schmerz zu verarbeiten. So gehen sie dabei, die Institutionen und die Vereine und die Kameradschaften und stellen zum Gedenken an die Gefallenen Denkmäler und Gedenksteine auf, auch als Mahnmale an einen grausamen Krieg und dass sich diese Hölle nicht wiederholen soll.

Und auf dem Friedhof an der Weserstraße trägt eine von alten Bäumen umsäumte Klinkerpyramide die Namen von 680 gefallenen Söhnen, Vätern, Brüdern und Freunden der damaligen Stadt Bremerhaven und 81 schlichte Soldatengräber umrahmen das Ehrenmal.

Auf dem Leher Friedhof III liegen unter alten Bäumen 154 Gräber von Soldaten des Ersten Weltkrieges, und auch auf dem Geestemünder Friedhof ruhen 18 Soldaten in ihren Gräbern.

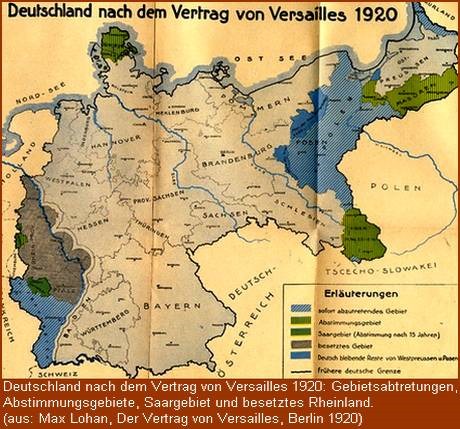

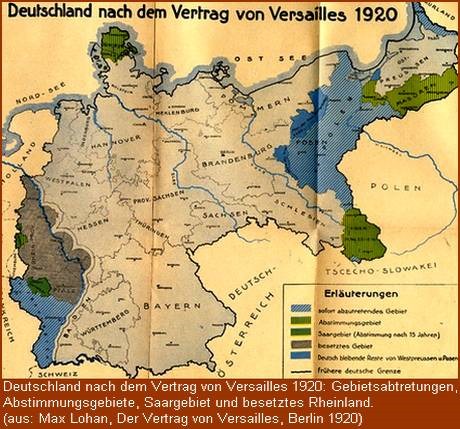

Und die Friedensschlüsse von 1919/1920 können den Kontinent doch nicht dauerhaft befrieden. Die Sieger nehmen an den Verlierern bittere Rache und zwingen ihnen demütigende Bedingungen auf.

Sämtliche Kolonien sowie etwa 13 Prozent des vorherigen Gebietes müssen abgetreten werden. Dazu zählen Elsass-Lothringen (an Frankreich), Westpreußen, die Provinz Posen und Teile Schlesiens (an Polen), die Kreise Eupen und Malmedy (an Belgien) sowie das Saargebiet, Danzig und das Memelland (unter Verwaltung des Völkerbundes).

Dann wird im Versailler Vertrag festgelegt, dass Deutschland 20 Milliarden Goldmark bis April 1921 zu zahlen hat und außerdem den größten Teil seiner Handelsflotte abzugeben hat. Der Verlust der Handelsflotte führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Exportgeschäfte. Erst im Oktober 2010 wird die Bundesrepublik Deutschland mehr als 90 Jahre nach Kriegsende die letzte Schuldenrate bezahlt haben.

Und dann kommen die Nationalsozialisten an die Macht und so schließt trotz allem Elends, den Soldaten und Zivilbevölkerung zu erleiden haben, die Hölle ihre Tore nur für eine kurze Zeit. Seit Beginn des Ersten Weltkrieges vergehen mal grade 25 Jahre bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, der eine weitere Generation junger Menschen verschlingt.

“Der Krieg zeigt seine Krallen”, schreibt Ringelnatz in seinen Momentaufnahmen eines “Krieges in der Etappe”. Und Ringelnatz muss sich dem tatsächlichen Horror auf dem “Tanzplatz des Todes” stellen.

“Der Krieg zeigt seine Krallen”, schreibt Ringelnatz in seinen Momentaufnahmen eines “Krieges in der Etappe”. Und Ringelnatz muss sich dem tatsächlichen Horror auf dem “Tanzplatz des Todes” stellen.

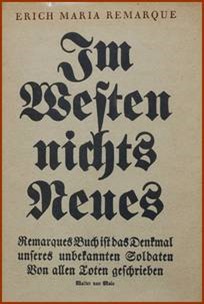

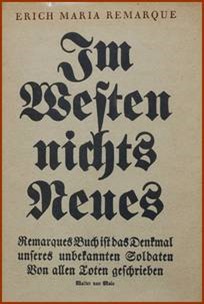

Erich Maria Remarque beschreibt in seinem weltbekannt gewordenen Roman “Im Westen nichts Neues”, wie sich seine vom Tode gehetzten Romanfiguren selbst zu gefühllosen Wesen verwandeln, Soldaten, aus denen gefährliche Tiere geworden sind, nur noch am Überleben interessiert. Er beschreibt nicht nur das Leben und Überleben an der Front. Auch die unvorstellbaren Geschehnisse in der Heimat, auf den Verbandsplätzen und im Lazarett, die doch täglich Wirklichkeit werden, lassen dem Leser das Grauen nachempfinden. Remarques Figuren haben keine Zukunft. Sie kämpfen den gnadenlosen Überlebenskampf der Gegenwart und erinnern sich manchmal erschöpft an schönere Stunden, die weit zurück in der Vergangenheit liegen.

Erich Maria Remarque beschreibt in seinem weltbekannt gewordenen Roman “Im Westen nichts Neues”, wie sich seine vom Tode gehetzten Romanfiguren selbst zu gefühllosen Wesen verwandeln, Soldaten, aus denen gefährliche Tiere geworden sind, nur noch am Überleben interessiert. Er beschreibt nicht nur das Leben und Überleben an der Front. Auch die unvorstellbaren Geschehnisse in der Heimat, auf den Verbandsplätzen und im Lazarett, die doch täglich Wirklichkeit werden, lassen dem Leser das Grauen nachempfinden. Remarques Figuren haben keine Zukunft. Sie kämpfen den gnadenlosen Überlebenskampf der Gegenwart und erinnern sich manchmal erschöpft an schönere Stunden, die weit zurück in der Vergangenheit liegen.

Quellen:

Bundeszentrale für politische Bildung

Staatsarchiv Bremen

150jahre.drk.de

preussenchronik.de

aera-magazin.de

Süddeutsche.de

radio bremen

msn wissen

Meine Feder werd’ zur Lanze!

GEO-Epoche Nr. 65: 1914 – Das Schicksalsjahr der Deutschen, diverse Seiten

SPIEGEL vom 30.12.2013, Seite 34, 36

NZ vom 5.7.2014, Seite 4

NZ vom 19.8.2014, Seite 5

NZ vom 21.08.2014, Seite 6, 18

DIE WELT vom 05.08.2014, Seite 26

Georg Bessel: Geschichte Bremerhavens, Seiten 574 bis 576

Harry Gabcke: Bremerhaven in zwei Jahrhunderten 1919 — 1947, Seite 10

Harry Gabcke: Bremerhaven in zwei Jahrhunderten 1827 – 1918,

Seiten 198 bis 201

Buchard Scheeper: Die jüngere Geschichte der Stadt Bremerhaven,

Seiten 100 bis 116

Peter Raap: Niederdeutsches Heimatblatt Nr. 727 vom Juli 2010, Seiten 2 und 3

Dann sind es nur noch ein paar Schritte, und man steht auf einem Aussichtsplatz an der Geeste-Kaje — genau dort, wo sich Ende der 1870er Jahre an einem dicht an die Hafenstraße heranführenden Geestebogen ein kleine Bootswerft angesiedelt hat, die kleine Schiffe, Motorboote und Leichter baute und auch mit der Reparatur von Küsten- und Fischereifahrzeugen ihr Geld verdiente. (mehr …)

Dann sind es nur noch ein paar Schritte, und man steht auf einem Aussichtsplatz an der Geeste-Kaje — genau dort, wo sich Ende der 1870er Jahre an einem dicht an die Hafenstraße heranführenden Geestebogen ein kleine Bootswerft angesiedelt hat, die kleine Schiffe, Motorboote und Leichter baute und auch mit der Reparatur von Küsten- und Fischereifahrzeugen ihr Geld verdiente. (mehr …)